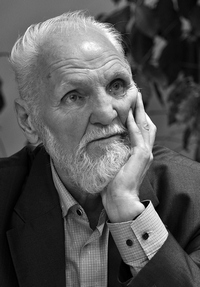

Виктор БАКИН и Владимир КРУПИН

Виктор Семёнович Бакин родился 1 ноября 1957 года в городе Мураши Кировской области. Окончил Кировский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Член Союза писателей России, автор книг «Детдомовские сороковые», «Война матерей», «Белый праздник» «На Великую» и других, выходивших в разные годы в Кирове, Москве и Екатеринбурге. Лауреат Всероссийской премии «Имперская культура», православной литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского, кавалер ордена Достоевского и высшей награды Российского Союза ветеранов Афганистана – ордена «За заслуги».

Виктор Семёнович Бакин родился 1 ноября 1957 года в городе Мураши Кировской области. Окончил Кировский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Член Союза писателей России, автор книг «Детдомовские сороковые», «Война матерей», «Белый праздник» «На Великую» и других, выходивших в разные годы в Кирове, Москве и Екатеринбурге. Лауреат Всероссийской премии «Имперская культура», православной литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского, кавалер ордена Достоевского и высшей награды Российского Союза ветеранов Афганистана – ордена «За заслуги».

Владимир Николаевич Крупин родился в селе Кильмезь Кировской области 7 сентября 1941 года. Учился в Московском областном пединституте, работал на телевидении, в книжном издательстве «Современник» в Москве, возглавлял журнал «Москва». Член Союза писателей России, сопредседатель правления Союза писателей России, лауреат Патриаршей литературной премии, автор более 50 книг прозы, среди которых «До вечерней звезды», «Живая вода», «Кольцо забот», «Книга для своих», «Море житейское», «Таинственный Афон», «Записки счастливых дней», «Повести последнего времени», «Крестный ход», «Босиком по небу». В Кирове в серии «Антология вятской литературы» выходила книга о родине «Белые облака», в серии «Народная библиотека» – сборник миниатюр «Крупинки»; пьесы «Подкова» и «Люби меня, как я тебя» ставились в Кировском драмтеатре. Живёт и работает в Москве.

Владимир Николаевич Крупин родился в селе Кильмезь Кировской области 7 сентября 1941 года. Учился в Московском областном пединституте, работал на телевидении, в книжном издательстве «Современник» в Москве, возглавлял журнал «Москва». Член Союза писателей России, сопредседатель правления Союза писателей России, лауреат Патриаршей литературной премии, автор более 50 книг прозы, среди которых «До вечерней звезды», «Живая вода», «Кольцо забот», «Книга для своих», «Море житейское», «Таинственный Афон», «Записки счастливых дней», «Повести последнего времени», «Крестный ход», «Босиком по небу». В Кирове в серии «Антология вятской литературы» выходила книга о родине «Белые облака», в серии «Народная библиотека» – сборник миниатюр «Крупинки»; пьесы «Подкова» и «Люби меня, как я тебя» ставились в Кировском драмтеатре. Живёт и работает в Москве.

«Ночь и родина

слева и справа…»

Два года назад, в период пандемии, начинали мы с русским писателем Владимиром Крупиным непростой разговор о небывалой вирусной напасти, которая коснулась практически каждой нашей семьи. Многие за это время потеряли от коронавируса своих друзей и знакомых. Есть такие потери и у нас...

И вот новое испытание для России — военные действия на Украине, защита новых территорий, частичная мобилизация...

— Да что же это такое-то, Владимир Николаевич? Будем ли когда-то жить мирно и ладно?

— Нет, не будем. Мы — русские, с нами Бог. А у Бога есть враг — дьявол. Разве он успокоится? У него злоба и на Бога, и на тех, кто за Него. А у нас главное, что есть, — это Господь.

Европа, спасённая нами, потеряла Христа, от того и ненависть к нам. Вспомним пословицу: «Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживёшь». Ещё и Пушкин заметил: «Европа всегда была к нам неблагодарна».

Но успокоимся: мы здесь и сейчас, и каждый день зарабатываем себе будущую жизнь. У Бога нет смерти, окончание земной жизни для человека — это рождение в жизнь вечную. А какой она будет, зависит от каждого из нас.

ОДНА СТРАНА — ОДНА СУДЬБА.

— «...и каждый день зарабатываем себе будущую жизнь...»

А каждодневно ли зарабатываем? У каждого из нас по жизни уйма бездарно потраченного времени. Недаром говорят, что лень вперёд человека родилась...

— Это-то и ужасно. «Бездарно потраченное время» — это убийство главного дара Божия, убийство жизни. У нас в Вятке узнал великую частушку: «Ой, ты, время, ой, ты, время, как ты прокатилося. Ни одной минуточки назад не воротилося».

Ни одной. И притчу о богаче полезно вспомнить. Богач умирает. Смерть пришла. Он отдаёт ей любое богатство, чтобы ещё хотя бы год прожить. Ни года, ни полгода, ни месяца, ни недели — часа не дала.

Не родилась лень, а навязана врагом спасения. Надо с ней бороться. Есть же свобода поступков, сила воли, осознание необходимости. Работа для заработка, чтоб содержать семью, может быть неинтересной, трудной, но а как жена, дети? И любовь к ним помогает.

— Может, всё проще и прозаичней? Помните, у замечательного русского поэта Владимира Андреевича Кострова, с которым мы простились в октябрьские дни 2022 года, в одном из полушуточных стихотворений сказано:

Но строчки вошли,

как благая весть,

до самого естества:

«Жизнь такова, какова она есть,

и больше — никакова!»

— Да, печально, что Костров ушёл. Отпевали в церкви в Переделкино. Я долго и хорошо был с ним знаком. Он гордился родством с Ермилом Костровым, считал себя вятским по корням. Но знаменитое его стихотворение о жизни таковой и больше никаковой — угода суете времени. Каждый — творец своей жизни. И почему надо оправдывать свои неуспехи, ошибки, сваливать на судьбу, fatum? Вот, мол, жизнь-то какова. И почему она больше никакова? Переделай.

— Признаюсь, не знал, что Владимир Костров корнями вятский, хотя помню его на литературных днях в Вятке в

— Он ведь постарше, и он рано вошёл в обойму известных и печатаемых, я же еле-еле издал первую книгу в 33 года в издательстве «Современник». Следующую вообще в 37. А ходил всегда в издательство «Молодая гвардия», носил туда рукописи. Меня заметила редактор Галина Степановна Кострова, жена Владимира Андреевича, познакомила с ним. Вот и всё. Поэт он замечательный. Потом мы с ним не то, чтобы подружились, но общались. Бывали у них. Раз подарили ему картину: три избы в заснеженном пространстве. Он даже написал стихотворение и посвятил его мне. «Три избы, как три судьбы». Хотя картину выбирала моя жена.

В Вятке он любил бывать. Как-то директор леспромхоза и поэт Алексей Рыжов пригласил нас для выступлений, и мы, Николай Старшинов, Владимир Андреевич и я, замыкающий, были и в Кикнуре, в Шаранге, ещё где-то. Там я, соревнуясь с поэтами, написал:

Шахунья, Шарья и Шаранга —

Слова однотипно на «ша».

И средь них всех выше, конечно,

Шаранга: в Шаранге шалеет душа.

Да, для улыбки скажу, вспомнил я ночь в конторе леспромхоза в Кикнуре. В ней нас разместили. Они оба отчаянно курили и много лет играли в подкидного. Счёт у них был, точно не скажу, но что-то полторы тысячи на тысячу триста. Я пытался заснуть. А до этого Николай Константинович прочёл своё стихотворение:

Средь мощных зарослей кипрея,

То спину грея, то бока,

Два волосатые еврея

Весь день играли в дурака.

Они в игру свою вложили

Ум и способности свои,

Но были равными их силы,

И всё ничьи-ничьи-ничьи.

А за холмом в степи бескрайней,

Весь день держа штурвал в руках,

Сидел Ванюша на комбайне,

Всё в дураках, всё в дураках.

Всё равно мне в этом дыму не уснуть, понял я. Сел и написал в том же духе:

Нечёсаны, полуодеты

Средь сигаретного дымка

Два сильно русские поэта

Всю ночь играли в дурака.

Забывши дом, семью, скрижали,

Не написавши ни строки,

Они в ту ночь всю ночь бывали

Поочерёдно дураки.

О, братья, бросьте ваши драчки,

Вернитесь к родине своей,

Не то вас крепко одурачит

Всю ночь рифмующий еврей.

Зачитал им. Они снисходительно похвалили. И стали вспоминать, кто из евреев пишет ночью...

Уходит, уходит старшее поколение. Эпоха уходит. Кто остался? Куняев, Потанин, Личутин... Раз, два и обчёлся.

Наследие Владимира Кострова очень благодатное. Легко убедиться, глянув в интернет.

— Помню его стихотворение:

Две берёзы над жёлтою нивой,

Три иконы на чёрной стене.

Я родился в земле несчастливой,

В заветлужской лесной стороне.

Деревянная зыбка скрипела,

Кот зелёно сверкал со скамьи,

Белой вьюгою бабушка пела

Журавлиные песни свои.

А вам что-то костровское помнится?

— Его знаменитые строчки:

Мы — подснежники. Мы из-под снега,

Сумасшедшего снега войны.

Одна земля, одна судьба.

И ещё у него нечто судьбоносное в строчках:

Поднимешь глаза к небу — воля,

Опустишь к земле — доля!

Он много лет был председателем Пушкинского комитета и много свершил в этом звании. Молюсь за него.

— Как и за своего близкого друга Анатолия Гребнева молитесь, после ухода которого прошёл уже год... Как быстро летит время!.. Как съездили на его родину, в село Чистополье, Владимир Николаевич? Не начинают ли забывать Толю его земляки?

— Нет, нет, не только не забывают, всё более осознают его значение для нашей жизни, для поэзии. Установлен памятник на могиле, памятная доска на его родительском доме. А сам дом — это своеобразный чистопольский клуб для общения читателей. Дом любят, в нём уютно, радостно. Годовщина отодвинула печальные чувства. Что делать: произошло неизбежное, надо привыкать. И уже и жена-вдова Галина Ивановна оттаяла, даже как-то успокоилась. Этому помогло то, что она видит отношение земляков к памяти мужа. Ведь и библиотека центральная в Котельниче носит имя Анатолия Григорьевича. Много содействовал этому бывший глава района, затем председатель районного Заксобрания Андрей Аркадьевич Мамаев. И, конечно, Герценка.

Счастлив поэт, стихи которого любят и знают. Очень я рад за друга.

ДРУЖБА ДЛИНОЙ ПОЧТИ В ЖИЗНЬ.

— Вспоминаю Гребнева, как правило, с гармошкой. Улыбчивого, несуетливого, всегда расположенного к душевному разговору. Могли и коньячок с ним употребить из его карманной тоненькой фляжки. А вам каким друг памятен?

— Вы знаете, есть понятие любви меж мужчиной и женщиной, но нисколько не меньше величие понятия «мужская дружба». О, это не пустое слово. Мне за восемьдесят, я постоянно брожу по времени и пространству своей жизни. И радуюсь, какими же прекрасными, верными были мои знакомые: детские, отроческие, школьные, юношеские, армейские, студенческие. Знакомые, приятели, соработники. Но в высоком смысле много друзей никогда не бывает. Друг — святое слово. В жизни у меня было три настоящих, незабвенных друга, это Анатолий Гребнев, Валентин Распутин и Виктор Шумихин.

Памятен Анатолий своей потрясающей жизненной силой. Ему тяжело давалась обычная наша жизнь, но разве он хныкал, взывал за помощью? В его сердце горел пламень поэзии, согревающий его и нас, окружающих его. Очень без него скорбно. Но он же был, он же есть. А гармошка, коньячок — прикладное. Да и по отношению к цельности Гребнева, это ноль целых ноль десятых.

— Три ваших друга: Анатолий Гребнев, Валентин Распутин и Виктор Шумихин... Поэт, прозаик, сотрудник библиотеки... Что их роднило, что различало?

— Я ощущал их заботу обо мне: о моём умонастроении, о жизненном устройстве, очень я ощущал их братское отношение. Причём, братское как от старших братьев: все они были старше меня. Но всегда было равенство.

— Но Гребнев был старше всего на полгода. Какой уж старший брат? Ровесники. Ровня. Или всё же нет?

— Знаете, Гребнев всё-таки старше. Не в литературном отношении, а в житейском. Я сельский мальчишка, а он деревенский. Разница. У нас село — районный центр, значит, Дом культуры, районная газета, средняя школа, по сравнению с деревней больше населения. Хотя в отношении работы на земле, содержания домашнего скота всё то же. Но Гребнев гораздо лучше меня владел топором, косой, молотком, рыбачил замечательно, лодкой управлял, плавал лучше. Лихо строил шалаш для ночлега, костёр мгновенно разводил, словом, практически был далеко впереди. Было чему у него поучиться. Ещё: по знанию народного языка он меня превосходил. Частушки, шутки, присловья, разные житейские истории — это всё у него было в изобилии и всегда вовремя являлось на языке. И многое запечатлевалось им на бумаге. Его юмор, экспромты, его всегдашняя неунываемость незабвенны. Кстати, он всегда много и постоянно читал. Мы созванивались раза три-четыре на неделе, он всегда сообщал, что у него в этот день для чтения. Чехова любил, поэзию знал досконально. Наизусть читал практически всех русских поэтов, много из античности, Лорку...

Ну, Распутин, это понятно. Но он-то старше во всех смыслах. А Шумихин утончённейший интеллигент. Эрудиция, деликатность, готовность помочь, знание того, что именно мне нужно прочесть, оценка мною написанного, это всё от него.

— А как произошло знакомство с Анатолием Григорьевичем? Всё же жили в разных городах? Москва, Пермь — не близко. Землячество сыграло свою роль?

— Конечно, сыграло. Но вначале Литературный институт. Куда я дважды не прошёл творческий конкурс: ни до армии, ни после армии. Но я уже вовсю писал, ходил по редакциям. Пусть не печатали, но знакомых в мире пишущих прибавлялось. А с 1971 года я стал редактором издательства «Современник». И мне при распределении дали в работу рукопись молодого вологодского автора Владимира Ширикова. А его рекомендовали враз и Виктор Астафьев, и Василий Белов, это для меня два очень высоких авторитета. Володя заочно учился в Литинституте. Познакомились. Он году в

Не в те ль времена Святослава

В моём древнерусском краю,

Я вижу, как мальчик кудрявый

Бежит босиком по жнивью.

Бескрайней подхваченный волей,

Держа в узелочке обед,

Бежит он по русскому полю,

Которому тысяча лет...

Потом и другие были, но это особенно памятно.

— А мне больше помнится «Письмо другу»:

Я душою покамест не вымер,

Одного только хочется мне:

Нам бы встретиться снова,

Владимир,

На отеческой нашей земле...

Мне думается, оно и Гребневу нравилось — много раз слышал его чтение автором на различных встречах...

— Да, да, замечательное стихотворение. Очень сердечное. Я его наизусть давно выучил. И вот, перебрасывая сорокалетний мостик от этих стихов до его ухода, вижу, что и последнее его сочинение тоже о нас с ним. Мы же с одного года, дети войны. За три дня до кончины он позвонил: «Слушай. К нашему юбилею», — и прочёл три строфы. Они запомнились моментально. Самое время и место их процитировать:

День родился́.

И радостный, и чистый,

Один из тех моих счастливых дней,

Когда летят,

летят по ветру листья

Восьмидесятой осени моей.

Восьмидесятой осени? О, Боже,

О том ли надо

мне сейчас тужить!

Спасибо, Боже,

что я столько прожил,

Хотя ещё хотелось бы пожить.

Перекрещусь у дедовской божницы,

Легко сбегу с родимого крыльца

В осенний мир,

где жёлтый лист кружится,

И где нет ни начала, ни конца!

Каково? Классика.

— Да! Прекрасно! Выходит, дружба длиной почти во всю жизнь?

— Именно так! 48 лет дружбы и ни одной размолвки. Ни одной. Сговаривались, враз приезжали в Вятку. Ещё же были совместные поездки по стране по линии Союза писателей: Иркутск, Молдова, Приднестровье, та же Вологда, Мурманск. Всю нашу область исколесили. Как и Пермскую: Кунгур, Чайковский, Воткинск. В Вятке главным пунктом пребывания была, естественно, Герценка. Как было коллективу её, начиная с руководителей: Марии Николаевны Новосёловой, Надежды Павловны Гурьяновой, Наталии Владимировны Стрельниковой, Светланы Николаевны Будашкиной, — не любить такого человека, как поэт Анатолий Гребнев? Весёлый, остроумный, щедрый, общительный.

Десятки раз мы бывали друг у друга в родительских местах. Я обязан гребневскому Чистополью работами: «Великорецкая купель», «Во всю Ивановскую». И в Перми я бывал, и живал, и черпал темы для повестей и рассказов: «Как только, так сразу»... И Толя, в свою очередь, вдохновлялся кильмезскими темами: «Богоявление в Кильмези», «Кипун-родник»... Очень его любили и любят в моей Кильмези.

Особая радость — Великорецкий Крестный ход. И его Толя воспел:

И вечно будет жить Россия,

Пока идёт из года в год,

Идёт, идёт в места святые

Великорецкий крестный ход.

У меня в Великорецком и дома были. Мы там не только в июне бывали. В декабре 1998 года нагрянули с редакцией «Нашего современника» (Станислав Куняев, Юрий Кузнецов, Валентин Распутин, Валерий Фокин, Николай Пересторонин...), провели встречу. Потом к роднику на погружение. А декабрь. И что? И ничего. И погрузились, и освятились.

Обычно икону святителя Николая Великорецкого мы несли с Толей на участке после Мурыгино от Пагинки до моста через Вятку. Да, уже не повторить. Но было же! И прибавим совместные пребывания семьями в Домах творчества Пицунды и Коктебеля. О заплывах в воды Чёрного и Азовского морей у Толи тоже есть яркие строки:

Кричал нам вслед с опаской горец:

«Нет, с вами мне не по пути:

Нельзя шутить со штормом в море,

Зачем, кацо, к нему идти?»

— По профессии Гребнев врач. Не один десяток лет работал с душевнобольными. Не жаловался?

— Прежде всего это кормило его и его семью. Потом, это для Гребневых традиционно. Его старший брат Леонид славен своими делами, как главврач, стоматолог Советского района. Именно у него в сельском доме написан рассказ «Стог сена» о том, как мы во время дождя сметали стог сена. Кругом льёт, а над нами сухо. Толя начинал участковым врачом в Кичме, где встретил свою жену Галину, потом был стоматологом, а все последние годы был завотделением областной психиатрической больницы в Байболовке. Это по дороге к Кунгуру... Нет, он не жаловался. Его любили и сотрудники, и больные. Но эта работа, я вам скажу, это... Помогали знания и юмор. В Байболовке я и жил, и набирал материалы для повести о душевнобольных.

Ещё написал рассказ «Хохловка» о границе Европы и Азии. В его доме при больнице мы вместе сочинили балладу «Козе понятно». Как санитар обиделся на нас за то, что мы с ним отказались продолжать застольные радости жизни. «Ну, сколько можно?» Обиделся, ушёл, вернулся выпивший и сообщил: «Вы отказались со мной выпить, пришлось с козой пить. Плеснул ей в тазик, выпила, ещё просит». Это нас насмешило. Стали сочинять. Из первых строф: «Посредине родного Урала / погибала с похмелья коза». И финальная строфа: «Мы, читатель, вернулись к началу. / На глазах закипает слеза. / Ты представь: посредине Урала / погибает с похмелья коза...».

— Одна гребневская строчка: «Оно, как солнышко, привычно: не замечаешь, а светло...» — постоянно в моей памяти. Так он о слове «мама» написал. Вот прочёл однажды и, как рубец, — навеки. А у вас такое было с поэзией Гребнева, чтобы прочли или услышали что-то — и навсегда?

— Как не было, было. Само выскакивает. «Ночь и родина слева и справа, и распева родимого звук».

Как поздно я, мой друг,

на родину приехал,

Как дорого себе свободу я купил.

Какая здесь печаль,

и нет ни в чём утехи.

Как пусто на лугах:

октябрь уж наступил.

Целиком же наизусть многое помню.

За Суну, за Кырчаны я кинусь,

Там, где серая Нема нема́,

Но Кильмезь,

где прошла твоя юность,

Окончательно сводит с ума.

И шуточное:

Фалёнки,

снега белизна.

Бегут за поездом ребёнки.

Конечно, внуки Крупина.

Голодные, как собачёнки.

Ему до них и дела нет,

Он совести не слышит зова.

Он поспешает на банкет

в апартаментах у Сизова...

А это тончайшее осеннее:

Ещё чиста за речкой даль,

И журавли не откричали.

Ещё покамест не печаль,

А лишь предчувствие печали...

— Говорят, Анатолий Григорьевич был страстным собирателем частушек. Собирался их издать? Или просто душа просила...

— Да, это так. Собирал, сочинял. Организовал областной смотр собранных и сочинённых частушек. Печатались они в областной газете иногда целыми полосами. Возглавлял конкурсную комиссию. По итогам конкурса издал прекрасную книгу, сразу ставшую редкостью. В Вятке мы с ним были в жюри фестиваля коллективов народной самодеятельности.

По сути, в большевистские и коммунистические времена частушки были единственной почти возможностью выразить народное отношение к происходящим событиям:

Мы с товарищем работали

На северных путях.

Ничего не заработали,

Вернулися в лаптях.

— Даря и подписывая свои книжки, он нередко оставлял свой автограф в виде веселого четверостишия. Например, на стихотворном сборнике «Русь, Россия — отрада моя», вышедшем в Вятке в 2016 году, он начертал:

И с Бакиным,

И с Бакиной

Хлестал бы водку баками, —

И ночью,

И в теченьи дня:

Мне по душе они родня!

А как он подписывал книги вам?

— Подписывал и, конечно, в стихах. Но к стыду моему, я не хранил их, не ставил бережно на полки, не хватило ума хотя бы выписать посвящения. Может быть, со временем смогу. Брату моему Михаилу, который очень хорошо написал о нём, Гребнев начертал (по памяти): «Дарю я книгу брату друга, а значит, брату моему». В Герценке была попытка в одной из книг собрать его автографы, но это тщетно: обилие его посвящений не поддаётся учёту. Лёгкость, летучесть, с которой он подписывал книги, — это ещё одна из граней его таланта.

— Насколько легко или трудно рождались у него стихи? Вы видели, как он работал?

— Нет, не видел. Как увидеть: мгновенно говорит стихами. Никаких трудностей, никаких мучительных поисков рифмы. Нет её, ничего страшного, никуда не денется, займёмся другим. Что-то пушкинское было в нём в укрощении Музы.

— То есть ни черновиков, ни записных книжек у него не было?

— Почему, были. Но всё как-то несерьёзно. Скорее, какие-то отрывки из обрывков, почеркушки, которые потом он и сам не мог разобрать. Черновики (в смысле работы над текстом) были, конечно.

— В Перми в 2011 году вышла книжка «Вон парнишка бежит босиком...». Книжка биографическая, её автор — друг Гребнева, пермский прозаик Виталий Богомолов. В предваряющем слове к ней вы написали: «Читаю исследование писателя Виталия Богомолова о жизненном пути Анатолия Гребнева и испытываю чувство вины: ведь это я должен был свершить такой труд. И по долгу многолетней дружбы, и из необходимости сказать читателям о прекрасном русском поэте, да просто от того, что многие мои работы напрямую связаны с Гребневым...» Чувство вины осталось, Владимир Николаевич?

— Вообще, да, осталось. Но оно, благодаря такому вниманию к поэту: и памятник на могиле, и имя библиотеке, и книга — венок памяти ему... — всё это мою вину облегчает. С благодарностью хочется повторить: многие мои работы состоялись благодаря Анатолию. «Во всю Ивановскую», «Великорецкая купель», «Как только, так сразу», «Хохловка»... Да уже одно то, что питался от общения с ним, навсегда со мною. А уже и с читателями. И великая благодарность и Котельничу, и Чистополью, и Герценке. И безвременно ушедшему Андрею Александровичу Мамаеву.

— Помните, у Толи есть короткое стихотворение:

Тревожно за русское Слово!

Но вспомнишь —

Светлеет вокруг:

Пока есть Распутин с Беловым —

Не надо тревожиться, друг!

Да, и прежде было тревожно, и сейчас тревожно особенно... Откуда же ждать света русскому человеку, когда Белова, Распутина, Евгения Носова, Астафьева, Лихоносова и многих других настоящих писателей уже нет с нами? И Гребнева тоже нет...

— Откуда? От Пушкина, от «Слова о полку Игореве», от Слова о законе и благодати, от народных песен, сказаний, от летописей, от Житийной литературы, от литературы дописьменного периода и от литературы письменного. Читать надо! Чтение — аккумулятор стойкости, уверенности в победе Руси-России над врагами внешними и внутренними. Нет современников — есть их книги. Разве мало? В каких ещё народах был Ломоносов?

Да мы самые богатые, самые сильные, самые непобедимые!

И нам унывать?

Завещание Василия Белова

— Недавно вы вернулись из Вологды, участвовали в открытии памятника Василию Белову. Побывали и в его родной деревне Тимонихе, где писатель похоронен рядом с матерью. Как складывались ваши отношения с Василием Ивановичем?

— Как? Прекрасно! Я, конечно, вначале робел пред ним. Это же надо — «Привычное дело», «Вологодские бухтины», «Деревня Бердяйка», что говорить! Но он сам обратил на меня внимание, Прочёл в «Нашем современнике» «Варварины рассказы». И уже в начале 1971 года, приехав в Вологду, я лично с ним познакомился. Почтение и робость пред его талантом продолжались, но закончились переходом в общении на «ты», моим приездом в Тимониху, совместными поездками за границу и дружбой до его преставления в жизнь вечную. И вот только что вернулся из поездки на его могилку, на открытие ему памятника в Вологде.

— О чём говорили, что вспоминали на митинге при открытии памятника?

— Конечно, о значении для России, для русской и мировой литературы этого, несомненно, великого прозаика. Для меня это ясно, как день. Наугад возьмите его несколько страниц: природа, люди, времена года, прошлое, настоящее — всё живое. Сила его прозы ещё и в том, что он, описывая нелёгкие времена России, заряжает радостью и силой, и желанием трудиться во славу нашей родины. Замечательна «Поднятая целина» Шолохова, а «Кануны» Белова? А «Год великого перелома»? А его книги для детей! У него каждая животинка запоминается. А почему? Он любит всё окружающее, жалеет каждую травинку. Сострадательное сердце его излучает заражающую нас любовь к родине... То есть говорили разное, но в главном все выступающие сходились: главное в творчестве Василия Белова — любовь.

— На памятнике начертаны такие слова: «Дорогой Василий Иванович! Как был ты всю жизнь поперёд нас, мальцов, так и не уступаешь дороги. А нам за тобой хорошо было, когда книги писали, и сейчас хорошо по твоим пятам идти и не падать духом. Валентин Распутин».

А вы что бы написали на памятнике?

— Да примерно то же бы самое. Старший брат. Мы перед ним благоговели, даже и тогда, когда он фактически заставил нас перейти с ним на «ты». Ещё и требовал, чтобы называли без отчества, просто Вася. Но тут мы упёрлись: «Василий Иванович, на ‘‘ты’’ мы перешли, но чтобы ещё и отчество отсечь, ну уж нет! Это как без отечества остаться». Засмеялся и смирился.

— А почему писатель завещал похоронить себя вдали от мира людей, в умирающей, осиротевшей деревне? Прискорбно, но далеко не каждый почитатель таланта Василия Ивановича сможет добраться до Тимонихи, поклониться последнему пристанищу писателя, постоять в раздумье и молчании...

— Да, сейчас это проблема. И мы, конечно, надеялись, что его захоронение будет на территории Спасо-Прилуцкого монастыря, куда хотелось и прах Николая Рубцова перенести. Более того, вечером того же дня, архимандрит Тихон (нынешний митрополит Псковский и Порховский) звонил Вологодскому архиерею и получил благословение на захоронение в монастыре. Говорили мы и с Ольгой Сергеевной, и она согласилась.

Но что делать: было его завещание, и вологодские писатели упёрлись: «Мы возродим Тимониху, это будет наша Ясная Поляна, Дом творчества». И где всё это? А надо было учесть, что писалось завещание, когда и окрестные деревни, и сама Тимониха были заселены, а теперь? Пусто в округе, рушатся, стареют дома, добраться туда на грани невозможного.

А тогда, в день кончины, поздно ночью, в Сретенском монастыре была свершена первая поминальная лития о рабе Божием Василии. В присутствии Валентина Распутина, Анатолия Заболоцкого, Анатолия Пантелеева, был и аз грешный. Слаженно пел хор, поднятые с постели семинаристы.

И вот — могилы матери и сына на почти заброшенном кладбище. И на это взирает возрождённый Василием Ивановичем храм. А ведь в Спасо-Прилуцком монастыре упокоился учитель Пушкина Константин Батюшков. Но что теперь! К могилке писателя не попадёшь, так его книги в руки возьми. И свечу о упокоении его души и души матери его Анфисы Ивановны зажги.

— Но надо ли особо винить вологодских писателей? Делают, надо полагать, что по силам. Знаменитому земляку поставлен памятник в областном центре, постоянно выходят сборники воспоминаний о Василии Ивановиче, не первый год Анатолий Ехалов организует массовые выезды в Тимониху на приборку родной деревни Белова...

— Да, так. Но Ехалов не может возить туда всех желающих...

Но что теперь, уж как есть. Хотя лично мне скорбно: бывал там при жизни и Анфисы Ивановны, и Василия Ивановича. Замузеенность. И в Вологде, в квартире музей. Сидел на стуле, а уже на нём табличка «Не садиться». Хотя это, в общем-то, и правильно: надо хранить память о писателе и всё, что его окружало при жизни, для потомства. Но, повторяю, лучшее поклонение писателю за талант от Бога — это чтение его книг.

— Писатель Виктор Лихоносов, который любил творчество Белова, однажды написал, что Василий Иванович на всю жизнь остался «деревенским». Согласны с таким утверждением?

— Конечно, нет. А «Воспитание по доктору Споку», а «Чок-получок» и, наконец, «Всё впереди»? Тут деревня и не ночевала. В общем-то это и неважно, это фон, главное — драма отношений.

— Работа в районной газете «Коммунар»... Потом райком комсомола, должность первого секретаря... Вспоминал ли Белов свою комсомольскую юность?

— Ну, а как иначе? Не комсомольскую юность, а опыты жизни, встречи, проблемы. Всё это, уверен, помогало ему и в писательстве.

— Говорят, Белову пришлось выбирать: или Высшая партийная школа, или Литературный институт? Причём выбрать Литинститут настояла его жена Ольга Сергеевна. И благословила к тому же учиться очно!.. Это действительно так и было?

— Конечно, как же он мог без согласия жены пойти на очное. Она же видела его тягу к литературе, а не к партийной карьере.

Думаю, легко найти интервью с ней в интернете, где она рассказывает о годах совместной жизни с Василием Ивановичем. Мы были дружны семьями.

И вообще, жена созидает мужа. А самое трудное — быть писательской женой.

— Но поступал он в вуз как поэт. Почему? Ведь у него уже была повесть о комсомоле, очерки, фельетоны... Да и в Союз писателей Белова принимали после публикации повести «Деревня Бердяйка»...

— Да, как поэт поступал. В семинар Ошанина. Но что-то не сложилось в их отношениях. Что, не знаю. Якобы Лев Иванович усмотрел у Белова «кулацкие мотивы». Хотя стихи сопровождали Белова всю жизнь. Очень яркие и гневные стихи он писал в начале и середине

— Однако в собрания сочинений он эту повесть не включал. Видимо, не считал своей удачей? Вообще, кто формирует содержание собрания сочинений: издательство или сам писатель?

— Да по-всякому. И так, и так. При жизни, конечно, автор. Почему не включил, не знаю. Может, от того, что считал её слабой. Но перечитайте её — это же изумительная повесть о жизни, о любви, о страданиях и радостях.

— А какую роль в становлении Белова как литератора сыграл Александр Яшин, писатель, которого сейчас мало кто помнит?

— Очень большую. Именно Александр Яшин настроил Василия Ивановича на прозу.

— Вологодская писательская организация, членом которой был и Белов, была и остаётся одной из самых сильных в России. А может быть и самой сильной. Почему так?

— Так, а имена-то какие: Батюшков, Рубцов, Яшин, Белов, Фокина, Коротаев, Астафьев жил, много и вслед идущих: Шириков, Багров, Цыганов, Балакшин... Именами создаётся авторитет организации... Да не горюйте, мы, вятские, не слабее. Ну-ка вспомним: Ермил Костров, Заболоцкий, Любовиков, Чебышева, Субботин, Тендряков, Филёв, Маракулин, Сырнева, Фокин, Пересторонин, Наумова... Мы, грешные, с Гребневым, ведь тоже вятские... Много нас. Ещё есть сильные организации: Иркутская, Воронежская, Питерская, Самарская, Екатеринбургская... есть порох в пороховницах.

— Белов вспоминал, что входя в литературу, изведал снобистское презрение городской, главным образом пижонской, стихии, чувствовал порой презрительную снисходительность к себе. Невидимая «табель о рангах» безотказно действовала в столицах... Вы тоже из провинции, Владимир Николаевич. Чувствовали в начале своего становления этот столичный снобизм литературной среды?

— Нет, ничего такого. Видите, я же в Москву вначале въехал как призванный к служению солдат. Любил её, бывал и в театрах, и в музеях (нас возили), то есть как-то за три года обтёрся. И в родной Мособлпединститут поступил вместе с парнями, тоже пришедшими из армии. Были у нас и москвичи, но они сидели тихо, что с них взять — салаги. А когда пошла после вуза работа: телевидение, издательства, хождение по редакциям, какой тут снобизм, тут продукция нужна... В обыденности, да, чувствовал. Шипение московских бабок, например, в трамвае на бабок из провинции: «У-у, деревня!» Тут я всегда был на стороне «деревни». И москвичом никогда себя не ощущал. Ни тогда, ни доселе, прожив в Москве 63 года. Остался вятским.

— «Профессиональный писатель обязан уметь работать в любом жанре — от романа и поэмы до обычного очерка. Хотя бы для того, чтобы кормиться, жить за свой счёт, при этом в меру своих возможностей, не халтурить...» Согласны с таким утверждением Василия Ивановича?

— Вполне. Хотя я всегда не очень чтил «многостаночников».

— «Какая девушка для вас самая красивая?» — спросили однажды Белова. «Самая красивая это та, которая не знает, что она красива. Как только она узнает, что она красавица, так от неё и улетает вся красота. Тогда у красавицы остаётся лишь внешняя красота, грубо говоря, смазливость. Такая красота похожа на рекламу. А реклама всегда связана с торговлей...» — ответил писатель.

А для вас какая девушка самая красивая, Владимир Николаевич?

— С косой, тёмно-русая, любящая детей, весёлая, преданная Богу и России.

— А как происходило воцерковление самого Василия Ивановича, бывшего комсомольского функционера, члена партии?

— Виктор Семёнович, идеология не проникает в душу и мгновенно отряхивается, когда душу занимает вера. Православные родители, литература, рассказы старших, их печаль, что церковь закрыта. Мама Анфиса Ивановна у Василия Ивановича была, несомненно, верующей. Это главное. Потом его пытливость к истории, к знанию судеб жителей Тимонихи. Во многом перестрадавших от гонений на веру православную. Опустошённая церковь, стоящая недалеко от дома. Его интерес к русской философии, его работы, которые требовали знания подробностей быта прошлого. А оно православно.

Даты его воцерковления назвать не могу. Это вторая половина

— Были в этой церкви в Тимонихе? В каком она сейчас состоянии?

— Да, конечно. И совсем недавно, когда устанавливали памятник Василию Ивановичу в Вологде... Церковь в прекрасном состоянии, она небольшая, нет росписей, мало икон, но благолепие чувствуется. И акустика! Приезжал архиерейский хор, регент изумлялся звучанию хора. «Будто хор обновился».

Да, вот бы наши писатели оставляли после себя такую или подобную память о себе.

— Перечитал на днях рассказ Белова «Ершов — гармонный мастер». Как безногий инвалид войны приезжает в родную деревню, приходит на кладбище, на котором недавно похоронен его брат, берёт в руки гармошку, садится, прислонясь к могильному кресту, и начинает играть... Василий Иванович и сам был знатным гармонистом. Слышали, как он играет?

— Много раз. Играет хорошо, знает наигрыши, и плясовые, и частушечные. Может подыграть начатой песне. Рассказ о гармонном мастере я, конечно, читал, но не знаю, не спрашивал, насколько он жизненно подобен. Но так написано, что мы и не сомневаемся, что такой Ершов был.

— Но Белов придерживался мнения, что рассказ есть рассказ, художественный жанр, что никакого документального рассказа быть не может. Документальным может быть и даже обязан быть только очерк. Что сюжет всегда является организующим началом рассказа, что без сюжета рассказ рассыпается, что стиль, язык, настроение в прозе отнюдь сюжету не противоречат. Сюжетов в нашей жизни хоть отбавляй, но их нельзя делать достоянием всех. Пусть это делают газетчики...

Что скажете?

— Да тут мне и сказать нечего. Тогда получается, что у меня и рассказов художественных никаких нет. У меня нет ни одного рассказа без жизненной основы. А почему нельзя сюжеты делать достоянием всех? Кого всех? Читателей? Тут Василий Иванович явно перемудрил.

— «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Лад»... Пожалуй, Белова больше знают именно по этим произведениям. И как-то в стороне внимания остаётся трилогия о гибели северной деревни «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый». А ведь это, несомненно, главное его произведение... Почему так?

— Не знаю. Может быть, отнести это на то, что тогда много печаталось облегчённой, развлекательной (детективной) литературы, и читателей приучили к приятному чтению, а трилогия требует внимания, раздумий, сопереживания. Притом и человеку не очень приятно вспоминать негативные стороны и из своего прошлого, и из прошлого своей страны. Да и вроде насытились энкавэдэшной (кагэбэшной) тематикой. Тем более коллективизация. Многие в ней отметились, вроде хватило бы. А тут новый, не всех устраивающий взгляд. Но правда за Беловым: он выстрадал право написать так, он всё это пережил.

— Белов недолюбливал кинематограф. Считал кино синтетикой в искусстве. Даже право экранизации «Привычного дела» отдал «Ленфильму» очень дешево, за что получил большой «нагоняй» от своего друга Василия Шукшина. А как складывались ваши отношения с кинематографом, Владимир Николаевич? Довольны ли экранизацией «Живой воды»?

— Могли бы и получше поставить. Но всё-таки и не испохабили. Снимались Ульянов, Гармаш, ещё Евгений Лебедев, они на обложке книги «Живая вода», и издатель уверен, что она быстро разошлась благодаря этой обложке: знаменитости, чать... И «Беларусь-фильм» снимал (кино «Подкова»), и «Ленфильм». Кино, ведь это деньги. Мне ахнули от «Ленфильма» деньгу, на которую я купил полдомика в Подмосковье, ещё за что-то дали — купил машину. На этом мои гонорары кончились...

— Мне памятен снимок двух улыбающихся Василиев — Шукшина и Белова — на фоне поленницы. И оба в чёрных кожаных пиджаках... А у вас есть общие снимки с Беловым? Памятны какие-то встречи?

— Конечно, есть. И много. Встречи как не памятны. И в Вологде, и в Тимонихе, и в поездках по стране и за границу.

— Может, какой случай помнится особо?

— Помнится его бесстрашие.

— «Писательство для Василия Белова — это заступничество за народ перед сильными мира сего и против подлых этого мира. Всё, что написано Василием Ивановичем — от „Привычного дела“ до „Канунов“ и от детских рассказов до публицистики последнего десятилетия, от первой книжки стихов и до воспоминаний о Шукшине и Гаврилине, с которыми он был очень дружен, — всё в воспитание, остережение и защиту своего народа...» Так написал однажды Валентин Распутин.

Что-то можно добавить к этим словам?

— Это был русский писатель в высшем понимании этого слова. Такие правдивейшие картины русской жизни написал он таким чистейшим русским языком, показал всей своей жизнью такое беззаветное служение России, что и нам, и идущим за нами всегда есть на кого равняться, есть кому подражать, работать во славу Божию, и всегда радоваться, что такой писатель был подарен нам Господом. Без личности Василия Белова не представима русская литература на стыке тысячелетий.

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих