«Не торопи. Ещё я там»

Поэтическая фронтовая биография Овидия Михайловича Любовикова.

К 100-летию со дня рождения

В. В. Смирнов

Шагнувших в пламя,

Усмиривших пламя

Убереги, людская память.

Из стихов О. М. Любовикова,

высеченных на мемориале

у Вечного огня в г. Кирове

Идею написать фронтовую биографию поэта Овидия Михайловича Любовикова, автора проникновенных строк на мемориале у Вечного огня в г. Кирове, мне подсказало письмо школьников, переданное одной из городских библиотек. Ребята учили стихи, готовились к литературному конкурсу. Возник интерес: автобиографичны ли строки, которые взволновали ребят, можно ли узнать подробности описанных в стихах событий, настоящие в них герои или поэт создал обобщённый литературный образ?

То, что стихи Овидия Любовикова – это, по сути, его автобиография, я знаю наверняка. Что же касается исторических подробностей… С этим сложнее. Я, конечно, представляю или догадываюсь, какие события могли стоять за тем или иным произведением, но могу судить далеко не о каждом из них. Да, мы общались много с Овидием Михайловичем, практически каждый день. И о войне говорили, хотя и нечасто. Но эта тема была для него, словно незатянувшаяся рана, и домочадцы (жена, две дочери и два зятя, один из которых я) старались лишний раз её не бередить. Разговор о войне обычно возникал неожиданно, можно сказать, к слову. И я дорожил такими моментами.

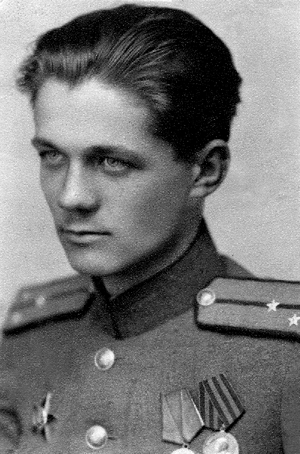

Овидий Любовиков. 1945 г.

Овидий Михайлович не раз утверждал, что подробно описал свой фронтовой путь в книгах. Тем не менее, накануне 100-летнего юбилея писателя (он будет отмечаться 26 октября 2024 года) считаю важным хотя бы пунктирно напомнить некоторые откровения Овидия Михайловича о войне, её восприятии тогда и через годы, о фронтовых буднях, военном житье-бытье, о памяти. Материалы, которые мне в этом помогут, взяты из его выступлений, интервью разных лет и, конечно, из поэтического наследия.

1

– Та-та-та-та… – самозабвенно и неистово стучал дятел. Минута молчания, короткая передышка и снова – настойчивая неугомонная дробь. В настороженной и зыбкой тишине прифронтового леса, которая в любое мгновение могла быть нарушена грохотом тяжёлого снаряда, мерзким взвизгом мины, самоуверенность невидимого барабанщика восхищала.

Дятел работал где-то рядом. Семнадцатилетний лейтенант Овидий Любовиков, незадолго до этого назначенный командиром батареи, ощупывал взглядом один ствол за другим, напряжённо всматривался в полумрак под широкими лапами елей, но не мог обнаружить птицу.

Возник новый звук. Поначалу неустойчивый и тонкий, он быстро окреп, сравнялся по силе с пением проводов перед метелью, а затем стал перерастать в рокот. Лейтенант запрокинул голову. В небе на большой высоте шли два самолёта. Освещённые солнцем, они, как белые снежинки, чётко выделялись на яркой голубизне.

Шёл седьмой день, как лыжные бригады сосредоточились в приозёрных ильменьских лесах. Солдаты жили в шалашах и наскоро сколоченных приземистых срубах. От постройки блиндажей пришлось отказаться — земля под снегом совсем не промёрзла. Вонзаешь лопату на штык — и сочится вода. В домике лесника разместился штаб лыжной бригады.

На западе, за семикилометровым кантом озера, чётко обозначенного у линии горизонта, уже второй год в старинных русских деревеньках близ Старой Руссы спокойно и беззаботно стояли фашистские гарнизоны.

Несмотря на строгие меры предосторожности (на наших позициях костры не жгли, в дневные часы было запрещено всякое передвижение), враг, видимо, кое-что пронюхал и усилил внимание к этим местам. Два раза в день, точно по расписанию, в 11 и 15 часов низко-низко, чуть не касаясь заснеженных верхушек елей, проносился над расположением бригады вражеский «мессер».

Командир орудия Иван Тарабрин первым обратил внимание на точность появления разведчика и на постоянство маршрута.

— Можно приземлить птичку, товарищ лейтенант? — обратился он к Любовикову после третьего визита «мессера». — Похоже, эта птичка придерживается определённых ориентиров. Каждый раз точно над нашей кухней проходит. Попробуем, а?

— Ну, попробуй, — поколебавшись, согласился командир батареи.

В сарае около дома лесника Тарабрин раздобыл старое колесо. Пристроил к нему ППД, набил ленту патронами и укрепил самодельную установку на молодой ёлочке, срезав у неё верхушку.

— Бить надо вслед. Если даже промахнёшься — себя не обнаружишь, — посоветовал лейтенант.

На следующий день Тарабрин занял место у своей зенитной установки. Метрах в тридцати впереди него спрятался под деревом наводчик Степан Лепекин. Он должен был подать знак, когда воздушный разведчик покажется за спиной у Тарабрина.

И на этот раз «мессер» был пунктуален. Точно в одиннадцать он стремительно пронёсся над верхушками деревьев. Лепекин взмахнул рукой, Тарабрин нажал спуск — и длинная пулемётная очередь ударила по самолёту.

Лейтенанту показалось, что «мессер» чуть дрогнул, качнулся, но не было заметно ни пламени, ни облака дыма. Вся батарея напряжённо вслушивалась в быстро удаляющийся рокот.

— Промазал, выходит, — Тарабрин виновато посмотрел на комбата. — Странно, товарищ лейтенант. Расчёт точным был...

— Не должен промазать! Не должен! — горячился Мишка-моряк, бросивший ради такого важного события свои кухонные дела. — Помирать полетел фриц. Ты же ему всё пузо бронебойками вскрыл.

— Выходит, не вскрыл, — досадовал Тарабрин. — Иначе далеко бы не ушёл. Шёл бы ты, Мишка, на камбуз картошку потрошить!

Внезапно как из-под земли вырос перед Любовиковым связной: «Командир батареи, к начальнику штаба!»

...Шагая по тропинке к дому лесника, лейтенант ругал себя за то, что никого не предупредил о затее Тарабрина. Только-только переступил через порог, только начал рапорт: «Командир батареи лейтенант Любовиков по вашему приказанию...» — как его оборвал грозный крик:

— Кто стрелял?

Майор Потапов подскочил вплотную и, глядя на лейтенанта снизу вверх (начальник штаба был маленького роста), снова заорал:

— Я спрашиваю: кто стрелял?

— Самолёт обстреляли по моему приказанию. Маскировка была соблюдена. Били вдогонку, в хвост.

— Это тебя надо бить и в хвост, и в гриву! Мальчишка!

Глаза начштаба сверкали злобой:

— Погоны сорву! В штрафбат пойдёшь! Батарею сегодня же сдашь!

Все в бригаде знали, что Потапов горяч и несдержан, ни за что мог отлаять кого угодно. В разговоре с подчинёнными он не признавал иной манеры, кроме устрашения силой. Но поддаст жару, доведёт до холодного пота, а потом остынет и отпустит с миром. Сейчас же на благополучный исход надеяться было трудно. Майор рассвирепел всерьёз, и было похоже, что он готов исполнить свою угрозу.

— Лётчик не мог заметить... — пробовал оправдываться лейтенант, но Потапов резко оборвал:

— Батарею сдашь!

Командиром батареи лейтенант Любовиков стал, можно сказать, случайно. По пути на фронт в Бологом из-за острого приступа аппендицита сняли с эшелона капитана Таранту. И тогда, по предложению комиссара бригады Глотова, комбатом утвердили Овидия.

Ровно десять дней он был в этой должности и даже толком не успел почувствовать себя главным человеком в батарее. Чаще находился в своём бывшем взводе, которым теперь временно командовал старшина Володин. В отношениях с двумя другими взводными так и остался на равной ноге.

Майор, конечно, повёл себя жёстко, но обиды на него у лейтенанта не было. Он и сам сознавал, что его «мальчишество» может дорого обойтись. Выходит, он помог вражескому разведчику обнаружить притаившуюся в лесах бригаду. И чем больше сознавал глупость и преступность своего поступка, тем тяжелее становилось на душе. И он был готов понести самое серьёзное наказание. Даже штрафбат.

— Товарищ лейтенант! — неожиданно прервал мрачные мысли старый знакомый — связной из штаба.

Путаясь в длинных полах шинели, запыхавшись (бегом бежал!), он вскинул к шапке руку:

— Начальник штаба... — на большее у него не хватило дыхания. Сержант только махнул рукой в сторону домика лесника. — Он опять...

Переступив порог, Любовиков снова услышал раздражённое:

— Так всё же кто стрелял?

— Самолёт обстреляли по моему приказанию, товарищ майор.

И опять начальник штаба приблизился вплотную и даже привстал на цыпочки:

— Приказом, даже разумным, а уж тем более дурацким, самолёт не собьёшь. Понимаешь меня? Словом, твоё счастье. Сейчас звонили из корпуса — «мессершмитт» упал в расположении наших соседей. Приказано оформить на стрелка наградной лист.

Он сделал паузу.

— Кого будем награждать? Тебя за приказ? Ага, размечтался... Вот тебе, а не орден! — майор поднёс к носу лейтенанта кукиш.

— Самолёт сбил командир первого орудия сержант Тарабрин, помогал ему наводчик ефрейтор Лепекин, — выпалил радостно лейтенант.

— Сейчас же пришли их ко мне! — и, впившись в Любовикова узенькими глазками, в которых уже не было злости, добавил многозначительно: — Твоё счастье...

...Вечером, под покровом темноты основная часть бригады снялась с места и двинулась к берегу Ильменя, чтобы, перебравшись по льду на противоположную сторону, атаковать врага, засевшего в деревнях на подступах к Старой Руссе.

У озера Ильмень

Город Крестцы и село Лажины,

Стынет Ильмень в ледяной броне.

Лейтенант, в строю и на привалах

Действую, как сам устав велит.

Батарейцев – воинов бывалых –

Суета комвзвода веселит.

И наводчик вяжется с подначкой –

Сизый ус, медали на груди –

«Ты ещё, поди, не брился, мальчик,

Баб ещё не обнимал, поди?»

Охают лесистые угоры,

Пулею досада у виска,

Но кричу: «Отставить разговоры!

Огневые рыть на два штыка!»

Над стоянкой «рама» хищно вьётся.

Не курить! Не разводить огни!

Где споткнётся или оборвётся

Роковая линия лыжни,

Я ещё, понятно, знать не знаю,

И, по правде, не желаю знать.

Падаю на лапник, засыпаю.

Только маму бы во сне не звать...

2

Справедливости ради, Овидий Любовиков и на самом деле был в то время мальчишкой. Ещё год назад он сидел за школьной партой, жил заботами о предстоящих контрольных и домашних заданиях, о футбольных матчах класс на класс, организатором которых нередко был сам, о шахматных поединках после школы, о рыбалке, в которую с раннего детства втянулся благодаря двум братьям матери – дяде Сане и дяде Косте... Он хорошо помнил, как грянула война. Ему было 16. В то грозное утро 22 июня на стадионе «Динамо» в честь завершения учебного года школьники играли в футбол. По-взрослому – на главном поле, на котором обычно выступала команда мастеров, при заполненных трибунах. Овидий тоже играл.

А после матча, в раздевалке, ребята услышали страшную весть: Германия напала на Советский Союз, уже идут бои, а по радио выступил заместитель председателя Совнаркома Молотов, заявивший, что враг будет разбит, что победа будет за нами.

– Да кто бы сомневался! – бурлила раздевалка. Новость так взволновала ребят, что они, наскоро переодевшись, шумной толпой, прихватив по пути кого-то из болельщиков, направились прямиком в военкомат – записываться добровольцами на фронт.

Военком делегацию принял, выслушал и поблагодарил за готовность встать в ряды защитников, потом расспросил про возраст, учёбу, родителей и записал всех в журнал (похожий на школьный, с оценками по предметам). Всем, кому не исполнилось 17 лет, а таких было большинство, велел отправляться домой: «Доучивайтесь. Когда надо будет, позовём». Четверых, тех, что были постарше – Женю Стародумова, Лёню Токарева, Борю Щенникова и Костю Набатова, оставил для отдельного разговора. Позже ребята рассказали, что Женю и Лёню отправили в военное училище, а Борю и Костю – на курсы телеграфистов.

…Начался новый учебный год. Война обозначилась в школе номер три имени Макса Гёльца, как и в некоторых других учебных заведениях города, большим переездом. Школьное здание на Театральной площади было передано под эвакогоспиталь, и ученики дружно перетаскивали парты, школьные доски, коробки с учебными пособиями в новое помещение. Точнее, даже в два – в редакцию газеты «Кировская правда» на улице Карла Маркса и в подвал облдрамтеатра. Десятые классы перевели в школу, которая располагалась неподалёку, учиться предстояло в третью смену.

В конце января 1942 года на урок математики, который в десятом «А» вёл классный руководитель Владислав Сергеевич Александров, пришла директор школы и, обращаясь к ученикам, объявила: «В городе формируется комсомольский лыжный батальон. Если среди вас есть желающие вступить в него, поднимите руки». Овидий и его друг, с которым десять лет сидели за одной партой, Слава Глушков (девчонки его чаще звали Славушкой), тут же попросили: «Запишите нас!»

Со Славой Глушковым проучились за одной партой почти десять лет

3

Через несколько дней состоялся прощальный вечер. Кроме Овидия и Славушки, школа провожала на фронт Володю Жданова, Славу Сиротина, Женю Фаворского, Борю Шушунина... Был накрыт стол с красивыми скатертями и огромным, пузатым самоваром, на блюдечках лежали горки кускового сахара и щипчики, карамельные конфеты. А ещё были яблоки, баранки и печенье.

Звучали взволнованные речи, в основном короткие. Директор школы сказала, что ребята сделали правильный шаг – откликнулись на призыв Родины. Своим поступком, говорила она, мальчишки проявили зрелость и понимание опасности, нависшей над страной. Она сообщила, что по решению педсовета добровольцам, уходящим на фронт, учитывая их хорошую успеваемость по всем предметам и отличную дисциплину, досрочно выдаются аттестаты об окончании школы.

Владислав Сергеевич Александров вручил ребятам написанные им характеристики. Овидий Михайлович, об этом я позже узнал от него самого, дорожил этим документом, написанным от руки на тетрадном листке, и будучи уже пожилым человеком, считал эту характеристику лучшей и самой точной из всех, которые были написаны на него в разные годы. Он всю войну хранил этот листок в кармане гимнастёрки рядом с комсомольским билетом.

Одна из комсомольских активисток класса, Клара Заринь от имени девочек подготовила мальчишкам сюрприз – написала трогательное напутствие. Что интересно, в стихах: пусть, мол, некоторые не задирают нос, мы тоже не лыком шиты. Овидий понял это как дружеский намёк ему. Заканчивалось стихотворение строчками:

Вы бейте гадов, не жалея сил.

Десятый «А» в бою не посрамите...

Под напутствием подписались Вера Ананьева, Дуся Волкова, Мила Зубарева, Нина Зонова, Аля Лимонова, Нина Колокольцева, Зоя Шихова и другие одноклассницы.

Девочек в десятом «А» было втрое больше мальчишек, и многие из них после уроков либо учились на курсах медсестёр, либо работали в кировских эвакогоспиталях. Они уже и кровь видели, и ночные дежурства несли. А ещё вместе с мальчишками девочки по осени копали за городом окопы – каждой школе давалась разнарядка. Кстати, и военным делом девочки успешно занимались. Миля Клестова и Женя Краткова, например, прилично бросали гранаты, Рита Новикова и Капа Трапезникова отлично стреляли...Про стихи. Их в те дни писали многие, даже те, кто прежде не знал за собой поэтического таланта. Это был объяснимый душевный отклик на начало войны. Писали, разумеется, кто как умел. Часто примитивные, неумело зарифмованные строки шли от сердца, подкупали искренностью и несомненной верой в победу.

Овидий начал писать стихи чуть раньше одноклассников. В 1940 году, когда шла война с белофиннами, он прочитал в газетах о подвиге пулемётчика Шалагинова. Подумал: фамилия-то на Вятке распространённая, и не исключено, что герой – земляк. Родилось стихотворение, которое опубликовала областная молодёжная газета «Комсомольское племя». Проба пера, первое в жизни стихотворение – и сразу успех.

А когда грянула Великая Отечественная, он написал стихотворение «В строй», которое в какой-то мере стало судьбоносным. Начиналось оно так:

Меня не сломит ни стужа,

Ни бешеный шквал огня.

Родина! Дай мне оружие,

В строй призови меня!..

Мальчишки-старшеклассники из школы № 3 имени Макса Гёльца записались добровольцами на фронт. На прощание сделали фотографию на память.

Нижний ряд: Слава Сиротин, Овидий Любовиков, Слава Глушков.

Второй ряд: Женя Фаворский, Борис Щенников.

Верхний ряд: Борис Шушунин, Шихов, Костя Набатов. Конец 1941 г.

После того, как стихи появились в «Комсомольском племени» и сборнике «За правое дело» (Киров: ОГИЗ, 1941), Овидия стали приглашать на мероприятия в разные организации, чтобы он прочитал это глубоко патриотическое стихотворение на заводских «пятиминутках» в цехах, на комсомольских собраниях, в клубах… Он читал их и на городском торжественном заседании в честь 34-й годовщины Октября в облдрамтеатре. В одной из передач Всесоюзного радио стихотворение юного кировчанина прозвучало из уст самого Юрия Левитана. Конечно, и на прощальном вечере в школе не обошлось без этих горячих строк. Овидию громко аплодировали и говорили, что стихи «пробивают до слёз» и при этом поднимают дух, очень точно передают душевный порыв молодёжи.

Разошлись далеко за полночь. А наутро...

* * *

...Тёплые портянки, кружку,

ложку

Побросал в рюкзак –

и в путь готов.

Мама щей вчерашних на дорожку

Налила в тарелку до краёв.

Я хлебаю и хвалю хозяйку

Да слежу за стрелкой на стене.

Мама иждивенческую пайку

Под руку подталкивает мне*.

* * *

Своего добились – в путь, ребята!

Или на щите, иль со щитом...

За квартал до райвоенкомата

По-мужски простились мы

с отцом.

На войну торить дорогу сыну

И по всем статьям сдавать

зачёт.

Распрощались, вещмешок –

за спину,

Как винтовку, лыжи на плечо.

И пошёл – и молодой, и ранний –

Сам собой довольный: стало сил

Обойтись без всхлипов и стенаний.

Ни одной слезы не обронил...**.

4

…Лыжные батальоны, в одном из которых предстояло сражаться Овидию Любовикову, начали формироваться осенью 1941 года. По некоторым сведениям, в первую военную зиму на фронте их было около пятидесяти. Они действовали в разных направлениях, но большинство сосредоточилось близ Москвы. Москва держала оборону и постоянно нуждалась в свежих силах. Предполагалось, что для обучения бойцов понадобится несколько месяцев. Но обстановка на фронте вынуждала выпускать на передовую бойцов гораздо раньше срока… Время подготовки часто сворачивалось.

Ранним утром Овидия и других ребят поездом отправили в Казань. Привезли в часть, и сразу в баню, выдали обмундирование. А затем... С утра и до позднего вечера – изучение оружия, отработка боевых приёмов и техники рукопашного боя, лыжные тренировки и марш-броски с полной выкладкой, занятия на стрельбище.

Ребята пробыли в Казани только пару недель, и вот уже эшелон везёт лыжный комсомольский батальон бить врага. На фронт Овидий ехал с огромным желанием, но огорчало, что вятских ребят разбросали по разным командам. Особенно переживал оттого, что разлучили со Славушкой Глушковым – не просто другом, но близким по духу человеком. И как ни упрашивали ребята командиров не разъединять их, ответ был один: это вам армия, не детский сад, руководству виднее.

До города Горького, правда, ехали в одном вагоне, вспоминали школу, друзей, забавные эпизоды на уроках и учителей, с которыми, как оба считали, им повезло.

– А помнишь, как отреагировала наша немка на твою «шалость»? – смеялся Славушка. – Когда ты на руках вышел к доске отвечать урок?

– Просто она меня сразу поняла. Я не хулиганил, это была форма протеста против всего немецкого. Хотя сам язык не виноват. И хорошо, что мы с тобой его немножко знаем. Может, пригодится…

Когда поезд подходил к Казанскому вокзалу в Горьком, друзья молча обнялись. Слова были не нужны.

Лыжники в темноте построились на площади у вокзала. Дальше дорога на войну была у каждого своя. Славушке и его команде предстояло ждать другой поезд, а батальон Овидия по мосту через Оку отправился к московскому вокзалу.

Потом, спустя годы, Любовиков об этом писал так:

Мост через Оку в городе Горьком

Как оступился – и с тропы,

Как, дверью грохнув, –

из-под крова.

Не торопи.

Не торопи!

Метёт февраль сорок второго.

Он на меня – лавиной с гор.

Он на огни – седую осыпь,

И он, а не таксомотор,

Меня на окский мост выносит.

Из темноты вонзают стон

Тяжеловесные кресала.

Наш комсомольский батальон

Идёт с Казанского вокзала.

Маячат тени впереди.

По сторонам зияет пропасть.

И все заполнены ряды.

И рядом – мужество и робость.

Ещё теснят метель плечом,

Ещё поют о схватке с чёртом.

Рождённые

в двадцать четвёртом,

Убитые в сорок втором.

Не торопи.

Ещё я там.

Моя судьба неотделима…

Не по годам,

как по мостам,

Всё дальше, дальше.

Мимо, мимо.

Тревожной памяти дозор,

Не задремли,

будь вечно зорок –

Он смертоносен до сих пор,

Войны осколок.

5

Первый бой Любовиков принял южнее Москвы. Было тяжко, но батальону повезло — хоть и потрёпанным, но вышел из первой атаки. В марте

О причинах такого решения я узнал из монографии «Сотворение Победы» историка и краеведа Петра Ефимовича Козлова, с которым долгие годы сотрудничал, работая над книгами о Героях Советского Союза — земляках:

"Лыжные батальоны придавались стр[елковым] бригадам для усиления и поддержки. Командование последних использовало их по своему усмотрению и чаще как стр[елковые] подразделения, не считаясь с особенностями, организацией, тактическим предназначением. Из-за этого лыжные части не могли эффективно проявить себя. К тому же командиры бригад ставили лыжбатам большие задачи, а заботиться об их обеспечении продовольствием и боеприпасами считали излишним. Особенно в трудном положении лыжники находились, когда действовали далеко от армии, на флангах и в тылу противника. Транспортные средства других частей их не обслуживали, своих врачей в батальонах не было, своевременная помощь раненым отсутствовала. Всё это ставило лыжников в безвыходное положение, осложняло их действия, мешало успеху. Чтобы создать свои органы управления и снабжения, лыжбаты и были сведены в бригады»1.

После расформирования лыжного батальона Овидия как человека перспективного для командирской должности направили в Ленинградское артиллерийское техническое училище (оно располагалось в Ижевске). В своём блокноте Овидий записал: «Построили во дворе. Кто слева оказался — в дивизион артиллерийских мастеров отправили, кто справа — в огневики. Моё счастье, что угодил направо — артмастер из меня получился бы никудышный: я с детства бездарен в технике».

Первая фотография с фронта.

Артиллерийское училище. 1942 г.

Полгода учёбы. Выпустили лейтенантом, а поскольку Любовиков учился хорошо, ему предоставили право выбирать место дальнейшей службы. В Главном артиллерийском управлении майор, который выдавал направления, предложил войска Московской противовоздушной обороны. Помявшись, Любовиков отказался: хочу во фронтовую часть. Майор снисходительно улыбнулся: ну-ну...

6

В феврале 1943 года началась наступательная операция войск Северо-Западного фронта (командующий СЗФ — Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко) по ликвидации «демянского выступа» — крупной группировки немецких войск на новгородской земле в районе озера Ильмень и городов Демянск и Старая Русса. Враг, оккупировавший на этой территории большинство населённых пунктов, создал целую сеть огневых точек из дзотов и дотов с отлаженной системой наблюдения.

Наше военное командование планировало совершить бросок через Ильмень, захватить плацдарм и с севера выйти на Старую Руссу, взорвать автомобильный и железнодорожный мосты на трассе Старая Русса — Шимск и обеспечить продвижение основных сил 27-й армии к Новгороду. Решение этих задач должны были обеспечить три лыжные бригады: третья, девятнадцатая и сороковая.

Третья отдельная лыжная бригада под командованием полковника Я. П. Могильного (в ней воевал Овидий Михайлович) прибыла на Северо-Западный фронт 11 февраля. В её составе было около трёх тысяч бойцов и командиров.

— Только от одной фамилии нашего командира фрицы должны попрятаться, — пошутил Любовиков, когда грузились в эшелон.

Однако прятаться немцы не спешили. Они серьёзно готовились к обороне: укрепили опорные пункты, усилили действия разведки. В небе над прибрежными лесами регулярно стали появляться самолёты-разведчики (судьбу одного из них мы уже знаем).

«Бригада была сформирована из моряков-тихоокеанцев, — рассказывал Овидий Михайлович. — Я получил в неё направление после окончания училища, и когда добрался до места назначения, то застал накалённую обстановку. Моряки никак не хотели расставаться со своей флотской формой, решительно отвергали они шинели, гимнастёрки и брюки. Их убеждали, доказывали, что в чёрном они — лыжники — будут очень заметны на снегу. Моряки стояли на своём. Только под нажимом высокого начальства они уступили, но каждый оставил себе тельняшку и бескозырку».

7

...Наступление началось вечером 22 февраля. Предполагалось, что под покровом ночи передовые отряды бригады скрытно от врага преодолеют лесополосу и броском по озёрному льду выйдут на противоположный берег в район деревень Ужин, Малый Ужин и Большой Ужин. Боевой приказ устанавливал стремительную ночную атаку на эти гарнизоны, а также на село Взвад*** и деревню Красная Нива.

Накануне наступления резко испортилась погода — воздух прогрелся до плюсовой температуры, с неба сыпалась мокрая снежная крошка. Туман, под ногами — каша, в лицо била морось, снег толстым слоем налипал на лыжи.

Стремительного броска, к сожалению, не получилось: озеро встретило бойцов мощной наледью (на поверхности льда образовался большой слой воды), которой ещё накануне, по разведданным, не было. И лыжники оказались перед выбором — двигаться в обход, меняя маршрут, или, сняв лыжи, идти пешком по указанному в приказе азимуту. Но бросать лыжи категорически запрещалось — противоположный берег, заваленный снегом, мог стать труднопреодолимой преградой. Вариант идти в обход был отвергнут.

Двадцатипятикилометровый переход через озеро буквально измотал лыжников, в боевое снаряжение которых входили ручной пулемёт, автомат, вещмешок, сумка с гранатами (две лимонки и две противотанковые). В снежно-ледяном месиве то и дело застревали аэросани с пушками-«сорокопятками», рациями и продуктами питания...

Передовые батальоны бригады сумели выйти на атакующий рубеж, к сожалению, только к 11 часам, то есть в светлое время суток. Сходу атаковали и захватили опорный пункт немцев в деревне Ужин. Двинулись на соседние гарнизоны. И тут в небе появились фашистские самолёты. Они закрыли всё небо. На лыжников обрушилась лавина пуль и бомб.

«Когда бригада по озёрному льду пошла на Взвад, на нас, ещё по дороге к этому населённому пункту, навалились вражеские самолёты. Бомбёжка и на земле — штука не из приятных, а на льду, когда бомбовые взрывы раскалывают ледяной панцирь, дыбится вода, а ты весь на виду и спасаться некуда, — жутко вдвойне», — вспоминал Овидий Михайлович.

Группы из десяти-двенадцати «мессеров» и «юнкерсов» со страшным рёвом заходили на ударные позиции, в буквальном смысле вдавливая лыжников в лёд и землю. Это был настоящий ад, выйти из которого живым казалось невозможно. По оперативной сводке, налёты продолжались весь день.

Ожесточённым был бой и за село. Взвад — самая северная точка стратегически важного перешейка между озёрами Селигер и Ильмень. Здесь кончалась единственная дорога из Старой Руссы, протяжённостью 15 километров, проложенная через поля, леса и болота к озеру и устью реки Ловать.

Снова цитирую Овидия Михайловича: «На подходе к Взваду ударили по лыжникам пулемёты из дзотов. Особенно опасно, прицельно бил спаренный пулемёт с колокольни. Его удалось снять бронебойщику из противотанкового ружья. И когда захлебнулся пулемёт на колокольне и взлетела ракета, поднимающая лыжников на последний бросок, моряки-тихоокеанцы как один (видимо, был такой уговор) посбрасывали каски, надели бескозырки, и каждый рванул ворот, чтобы видна была тельняшка и чтобы знали немцы, с кем им придётся иметь дело (фашисты моряков побаивались, называя их „чёрная смерть“)».

Ракеты яркая дуга.

Отбросил папиросу взводный.

Пошли! — и вспенились снега,

И закачался лёд озёрный.

<...>

Кололся под ногами лёд.

Восстав из ледяной купели,

Матросы шли на пулемёт,

И волны на груди кипели****.

Дрались моряки геройски, и потери были огромные. Навсегда запомнил Овидий их горькую шутку: «От морской дивизии осталось два якоря».

В той операции бригада потеряла, по одним данным, треть личного состава, по другим, – больше. И практически всю артиллерию, установленную на аэросанях. Заметно поредел командный состав. Выбыли из строя оба командира батальона, начальник штаба, несколько ротных командиров. Погиб и комиссар бригады Глотов, который ехал на фронт в одной теплушке с солдатами и которого лейтенант Любовиков искренне уважал за знание русской литературной классики.

В последующих боях бригада поредела ещё сильнее. Заканчивались снаряды, патроны и мины, был ранен комбриг Могильный, бойцам отдали приказ отходить, оставить деревни Ужин и Малый Ужин. К 9 марта в бригаде оставался только один лыжный батальон численностью 193 человека. 10 марта после двух недель кровопролитных боёв 3-я отдельная была расформирована. Уцелевшие бойцы по приказу командования влились в 254-ю стрелковую дивизию.

8

Не могу не привести здесь ещё один памятный для Любовикова эпизод из боевой хроники ильменского периода. Именно в нём он увидел сюжет для одного из лучших, на мой взгляд, своих стихотворений о войне: «Когда в конце 1942-го наша лыжная бригада грузилась в эшелон, заметил у соседней теплушки, как мать прощалась с сыном. Видимо, она жила неподалёку и сумела узнать день и час отправления эшелона на фронт.

Тяжёлое это было прощание. Мать плакала, а сыну было неловко – больше никого не провожают, а ему, ещё совсем юному, но уже солдату, хотелось в глазах товарищей выглядеть не мальчиком, а мужчиной. Он уговаривал мать не плакать, что-то шептал ей, иногда чуть повышал голос. А она не сводила с сына заплаканных глаз и ласково гладила жёсткое шинельное сукно».

В вагоны грузится бригада,

По сходням сапоги стучат.

«Не надо, мама! Мам, не надо...» –

То шепчет, то кричит солдат.

<...>

Локоматив рванул и шибко

Заколесил на всех парах,

И виноватая улыбка

Окаменела на губах.

Как будто он тому причина,

Как будто в том его вина,

Что ей – тревога и кручина,

Ему – дорога и война*****.

«Когда аэросани втащили во Взваде наши “сорокопятки” – небольшие противотанковые пушки – на сельскую улицу, я увидел у церкви убитого солдата и узнал в нём того самого паренька, которого провожала мать. Он лежал на снегу, как лежит внезапно споткнувшийся человек, одна нога подогнута, а другая вытянута, и казалось, сейчас поднимется. Но... И в ту минуту подумалось: далеко в России, около станции Ильино (Нижегородская область. – В. С.) мать ждёт от него писем, надеется на встречу. Но не будет писем, не будет встречи».

9

Несколько лет назад журналистские пути-дороги привели меня во Взвад — село, которое во фронтовой биографии поэта и в его израненной душе занимало особое место. Потому что именно здесь он, столкнувшись с лютым, беспощадным врагом лицом к лицу, может быть, впервые по-настоящему понял, что такое война. Взвад, где «лыжная бригада легла костьми, ушла под лёд», буквально перепахал его душу. Он понимал, что судьба хоть и отвела его от, казалось бы, неотвратимой смерти на этот раз, он не в силах отныне и не имеет права ни на минуту забыть про случившийся здесь ад, про кровь, пролитую друзьями, про них самих.

Я знаю, после войны он не раз приезжал в эти места, потому что, как писал сам, «дорогу к Взваду не миновать, не обойти». Я тоже долго стоял в маленьком скверике Взвада у обелиска с именами павших, выходил на живописный берег Ильменя, утыканный рыбацкими судёнышками, разговаривал с местными жителями и с трудом соотносил своё восприятие окружающего с тем, о чём писал Овидий Михайлович: «Когда бригада вошла в село, где всё было врагом сожжено, местных жителей не было ни одного, так что и селом этот заснеженный пустырь назвать было трудно».

По местам боёв на Псковской земле. Овидий Михайлович (крайний слева). 1991 г.

10

В октябре 1943 года Северо-Западный фронт преобразовали во 2-й Прибалтийский. 119-я Гвардейская морская дивизия 7-го корпуса 10-й армии, где служил Любовиков, вела тяжкие и кровопролитные бои в Псковской области. Пересечённая местность, то взгорье, то низина, множество речушек, озёр и болот. И осталось в памяти Овидия Михайловича небольшое село Кудеверь, в бою за которое погиб помощник командира взвода полковой батареи старший сержант Иван Тарабрин. Тот самый, что в ильменьских лесах прошил пузо вражескому самолёту-разведчику.

А ещё были бои в Латвии. Здесь Овидий стал старшим лейтенантом. В памяти остались погибшие фронтовые товарищи, каждый бой – в деталях, улицы освобождённых Зилупе, Лудзы, Резекне, Вараклян, форсирование Айвиексте.

Перелески и поляны,

Приозёрные края.

Варакляны, Варакляны –

Юность дальняя моя.

Крестоносный танк утюжил.

В шесть стволов

«скрипач» скрипел.

Удивляюсь сам, как выжил,

В переделке не сгорел.

<…>

Тают тихие туманы.

Занимается заря.

Выракляны, Варакляны,

Я живой, а вот друзья…******.

11

О войне фронтовики обычно рассказывают неохотно: тяжело. Это же снова надо туда, в сороковые, в пекло, в окопы и землянки, под бомбёжки и свист пуль. Туда, где бал правит смерть, выбивает твоих боевых друзей и постоянно держит на прицеле тебя самого.

В детстве я часто приставал к отцу (он, сельский школьный учитель Василий Алексеевич Смирнов, был на фронте связистом) с расспросами о войне. Очень хотелось услышать захватывающий, как в кино, рассказ о том, как отец пускал под откос вражеские эшелоны, как от его гранат горели немецкие «тигры» и как драпали с русской земли фрицы. Но отец чаще отмалчивался или говорил, что ни танков, ни самолётов сам не подбивал, а в любую погоду — в дождь, снег или летний зной таскал на себе огромную, весом более 12 килограммов, катушку с проводами, прокладывая связь от передовой до штаба или командного пункта. И ничего, мол, в этом героического не было. Да и особыми наградами похвастаться не мог. Одна-единственная медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

Я не понимал, почему отец, сворачивая беседу, брал из пачки папиросу и отходил к окну.

Уже потом, спустя годы, узнал от мамы, что для отца было невозможным без боли пересказывать то, через что пришлось пройти. Он был тяжело контужен под Харьковом. В сорок третьем во время бомбёжки его завалило глыбами мёрзлой земли. Больше суток пролежал на поле боя, потерял слух и речь, обморозил ноги, стал инвалидом, но главное — остался жив.

Для Овидия Михайловича Любовикова война после Дня Победы не ушла в прошлое — ни десять, ни двадцать, ни сорок лет спустя... Она болью жила и в памяти, и в нём самом, не отпуская ни днём, ни ночью.

И болями, и бедами,

Гранатой и штыком

Не по пятам преследует —

Живёт во мне самом.

Его ощущение «не торопи, ещё я там» понимали не только родные и близкие. Это понимали и те, кто был хорошо знаком с ним самим, с его творчеством.

12

Я уже написал, что война всё-таки время от времени появлялась в наших разговорах с Овидием Михайловичем: иногда мне нужна была его, фронтовика, помощь (работая в газете, я занимался военно-патриотической темой), иногда отправной точкой становились публикации и фильмы о войне. Не забуду, как его всегда задевало, если авторы пренебрегали точностью деталей, показывали события примитивно или поверхностно, вольно или невольно искажали правду.

— Что за чертовщина! — взрывался он. — Не было такого!

Помню, в одном фильме, действие которого происходило в начале войны, в кадре появляется офицер Красной армии. И фильм, вроде, был неплохой, и сюжет интересный, и актёр с именем, но Овидий Михайлович, покачав головой, переключил канал: «Это где они (имелись в виду создатели фильма. — В. С.) видели в сорок первом году на плечах офицера погоны? Кубики тогда на петлицах были. Или шпалы. Или ромбики. А погоны ввели только в сорок третьем...»

Картина «...А зори здесь тихие», история старшины Васкова, оказавшегося в «бабьем царстве» тоже всколыхнула у Овидия Михайловича воспоминания, и вот какие. Окончив училище, он получил назначение в

— Принял. Но когда, — рассказывал Овидий Михайлович, — из землянки стали выскакивать на первое построение мои подчинённые, мне стало лихо. Зенитчики оказались... зенитчицами. А мне семнадцать. Я в школе-то с одноклассницами робок был. А тут два десятка девчонок, которыми ещё и командовать надо. Муторная жизнь у меня началась. Захожу как-то в землянку, вдруг слышу: «Холодно, лейтенант». Я дневального отчитал: «Почему плохо топите?» А женский голос этот: «Какой недогадливый лейтенант». Однажды и вовсе заявили: «Мне мама перед сном сказки рассказывала. Расскажите сказку, лейтенант». Я говорю: «Сказок не знаю. Хотите, стихи почитаю?» — «Про любовь?» — «В том числе, и про любовь». И читал я несколько вечеров подряд по памяти, сидя на уголке топчана пушкинскую лирику и поэму «Цыганы».

Однажды иду по расположению части и вижу — топает мой зенитный взвод с занятий. И вдруг, когда поравнялись со мной, помкомвзвода скомандовала: «Взвод, смирно! Равнение налево!!!» И прошли девчонки строевым, грохая сапогами. Хотя должны были так приветствовать только командира бригады или комиссара. А они — семнадцатилетнего лейтенанта. Наверно, за то, что я Пушкина наизусть знал...

Встреча с читателями в Герценке. Одна из многих. 1970-е гг.

Когда у Овидия Михайловича была готовность «вспоминать вслух», я понимал, что могу узнать что-то интересное, прояснить для себя какую-то тему. Так я узнал, например, про «мессера», сбитого сержантом Тарабриным. Мы говорили в тот раз об Александре Трифоновиче Твардовском — поэте, которого мой тесть уважал и считал одним из лучших советских писателей. Если быть точным, разговор шёл о правде, вымыслах и домыслах в творчестве поэта. Я усомнился: вряд ли, легендарный герой Твардовского Василий Тёркин мог сбить вражеский самолёт из обычной трёхлинейки. Я полагал, что писатель для выразительности слегка добавил красок.

Овидий Михайлович возразил: «Ну почему? Он эту историю, разумеется, не из пальца высосал. Стреляли по самолётам, особенно если они летели низко, бойцы довольно часто. В основном палили от отчаяния, не надеясь особо на успех (не в машину, в лётчика попасть надо, а это непросто). Но удержаться от искушения пустить очередь, когда „мессер“, сволочь, над твоей головой кружит, невозможно».

13

«Вы бейте гадов, не жалея сил, // Десятый „А“ в бою не посрамите...»

Этот наказ одноклассниц мальчишки пронесли через всю войну и всю свою жизнь. Горько говорить, но у многих она оказалась несправедливо короткой. «Нежно люблю своих сверстников, своё поколение, почти полностью сгоревшее в пламени великой битвы», — признавался Овидий Михайлович в одной из публикаций.

Не довелось встретить Победу многим его одноклассникам из десятого «А», не только мальчишкам, но и девчонкам.

С мамой старого друга

Город сводит меня.

Друг погиб под Калугой,

Не пришёл из огня.

Мама тихо стареет,

Неизбывна беда.

Чтобы мне перед нею

Не пришлось никогда

В воротник закрываться

Или прятать глаза, —

Мне нельзя оступаться,

Отступать мне нельзя.

Это — о Вячеславе Глушкове, Славушке. В апреле 1942 года он был тяжело ранен, а в мае скончался в госпитале.

Узнав о смерти Славушки, Костя Набатов, служивший в штабе телеграфистом, добился отправки на передовую, стал бронебойщиком. В боях под Воронежом в декабре 1942 года Костя был убит.

3 августа 1943 года в бою под Черниговом погибла радистка партизанского отряда сержант Вера Ананьева.

Там же, на Черниговской земле, в июне 1943 года, находясь в тылу врага, пропала без вести медсестра и радистка Клара Заринь.

В Подмосковье в августе 1942 года пал смертью храбрых младший лейтенант, командир взвода Евгений Стародумов.

Евгений Фаворский, стрелок 992-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии умер от ран 14 сентября 1944 года. Захоронен на братском кладбище близ латвийского города Бауска.

Танкист, лейтенант Борис Кочуров пропал без вести в апреле 1943 года.

Огнём и мечом безжалостно прошлась по классу война. Как, впрочем, по всему поколению.

Живыми с войны вернулись только Овидий и двое его одноклассников, офицеры Борис Щенников и Владимир Жданов. Все участвовали в боях и были ранены (Любовиков получил ранение под городом Ауце в Латвии), но после госпиталя возвращались в боевые порядки.

И ещё один эпизод, рассказанный Любовиковым: «Был однажды на встрече выпускников в своей школе № 22 имени Веры Зубаревой (бывшая № 3 имени Макса Гёльца). Ведущий называл год выпуска, и вставали те, кто в этот год оканчивал школу. И когда было сказано: „Год 1942-й“ — я поднялся один. В зале с минуту стояла тишина. А потом молча поднялись все, кто пришёл на встречу».

Примечания

*Из стихотворения «В армию»

**Из стихотворения «Проводы».

1Козлов П. Е. Сотворение Победы (Заключительный XVI том Книги Памяти Кировской области, воздаяний слову павшим и живым участникам войны и труженикам тыла. Киров : [Администрация Кировской области], 1995. С. 116.

***Ныне деревня. – Примеч. ред.

****Из стихотворения «Воспоминания об атаке».

*****Из стихотворения «Дорога на Взвад».

******Из стихотворения «Варакляны».

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих