Больше, чем талант (О жизни и поэзии поэта и друга В. Н. Киреева)

А. В. Гунбин

Чем больше кто совершает добрых дел, тем большее число людей оскорбляет его; потому что восстают на него многие злые духи и неправедные люди.

Преподобный Нил Синайский

Валерия Николаевича Киреева в Омутнинске считали своим другом многие. Поэтому его трагический уход из жизни 25 сентября 2016 года запечатлелся болью в сердцах целого ряда людей. Настоящее потрясение испытал коллектив газеты «Наша жизнь», в которой Киреев занимал пост заместителя главного редактора. Прошло уже семь лет, но боль от понесённой утраты не утихает. А работа над поэтическим наследием Киреева только усилила эту боль. Сам Валерий довольно легкомысленно относился к своим произведениям: ни разу не попытался их издать и, можно сказать, особо не хранил. Но, как однажды было сказано, рукописи не горят. Хотя многое безвозвратно утеряно, немалое число стихов сохранилось в виде записей в рабочих тетрадях, записной книжке, а то и просто на отдельных листках. Кроме того, в студенческие годы Киреев печатался в институтской газете «По ленинскому пути» и в «Комсомольском племени», а в бытность корреспондентом – на полосах омутнинской районки «Наша жизнь». Соединение всего этого показало со всей определённостью, что мы имеем дело с большим мастером поэтического слова, а фактически – с прирождённым поэтом. Но поскольку для подобных людей жизнь и поэзия находятся в неразрывном единстве, то и поэтическое творчество Киреева нельзя рассматривать в отрыве от его непростой биографии.

Валерий Киреев родился в селе Залазна (Омутнинский район Кировской области) 21 января 1963 года. Как известно, указанное число – дата смерти В. И. Ленина, и Валерий всегда это помнил и даже придавал данному совпадению некоторое значение. К моменту его рождения мать Таисия Михайловна (в девичестве Шумайлова) исполняла обязанности секретаря сельского совета, а затем возглавляла сельскую библиотеку, а отец Николай Васильевич, вернувшись из армии, работал в милиции села Залазна. Через два года после рождения первенца в семье появился на свет брат Виктор. Ввиду загруженности родителей, немалое время дети провели с бабушкой Ольгой Васильевной.

В 1970 году родители расстались, и дети вместе с матерью переехали в посёлок Котчиха (того же района) – бывший лесоучасток и место, где до сих пор располагается колония заключённых. Там Т. М. Киреева опять же возглавила библиотеку, а в летнее время работала старшей пионервожатой детского пионерлагеря «Чайка», располагавшегося неподалёку от посёлка на живописном берегу Вятки. Поскольку детей оставить было не с кем, то каждое лето они проводили вместе с матерью. Воспоминания о тех днях навсегда остались в памяти Валерия, и позднее (уже в постсоветские времена) он не без боли воспринял известие о закрытии и ликвидации пионерлагеря.

В 1974 году Таисия Михайловна с сыновьями переехала в Омутнинск, где ей предложили возглавить районный отдел культуры, а вскоре предоставили и благоустроенную квартиру в новом пятиэтажном доме по улице Юных Пионеров. Мать довольно рано начала замечать склонность старшего сына к стихосложению. По её словам, уже в начальных классах Валерий в стихах подписывал поздравительные открытки. Проявлял он интерес к разного рода рукоделию (авиасудомоделирование и тому подобное). С другой стороны, у Т. М. Киреевой вызывал беспокойство не в меру мягкий характер сына, его медлительность. Сама она с юных лет зарекомендовала себя как комсомольский лидер. Будучи человеком решительным, уверенно ездила верхом на лошади, водила мотоцикл, могла управлять колёсным трактором. В этом плане ей больше импонировал Виктор, с малых лет проявлявший незаурядные спортивные способности.

Таисии Михайловне было нелегко: много времени приходилось отдавать работе да ещё практически в одиночку поднимать сразу двух сыновей. Как старший Валерий более остро воспринимал непростое положение близкого человека, что впоследствии нашло отражение в его стихах. Вероятно, уже в школьные годы им были написаны первые поэтические произведения. Увы, ни одно из них не сохранилось. В том, что они были, убеждают совершенно зрелые стихи армейского периода. Армейскую службу Валерий Киреев проходил в 1980–1982 годах. Сразу после окончания школы он поступил в Высшее пограничное училище (Голицыно, под Москвой). Однако, проучившись полгода, понял, что военное дело – не его стезя. Несмотря на уговоры, им был написан рапорт о переводе на срочную службу. В результате уже к лету 1981 года Киреев оказался в сухопутной погранчасти, дислоцированной в Ялте. По-видимому, ещё в училище поэтический талант молодого человека стал известен начальству: Валерия стали привлекать к выпуску боевых листков и стенгазет. В пользу этого предположения говорят сохранившиеся стихи программно-идеологического характера. Одно из них посвящено советской Грузии. При чтении возникает ощущение, что автор провёл в этой республике немало времени. Но это не так. В Грузии Киреев никогда не был. Скорее всего, он лишь ограничился просмотром фильма о ней. По какому поводу было написано стихотворение – неизвестно. Тем не менее и в нём, и в других подобных стихах чётко проступают незаурядные поэтические способности автора и характерная для всего творчества Киреева свежесть взгляда на вещи. Стихи этого периода, в том числе сугубо личные, заносились в небольшую записную книжечку, нумеруясь при этом. При ознакомлении с ней можно заметить, что некоторые листы с поэтическими текстами были удалены: ряд номеров отсутствует. То, что осталось, помещено в первый раздел книги «Больше, чем талант» (2021). В комментариях стихи не нуждается. Их нужно читать.

Валерий с родителями. 1963 г.

Валерий с матерью (в центре) в пионерлагере «Чайка». Начало 1970-х гг.

Таисия Михайловна с сыновьями Валерием (слева) и Виктором.

Середина 1970-х гг.

К декабрю 1982 года армейская служба Киреева кончилась, он вернулся домой. Первую половину следующего года работал воспитателем восьмилетней школы л/у Васильевский, а летом поступил в Кировский педагогический институт им. В. И. Ленина. Скорее всего, решение посвятить свою жизнь педагогике созрело ещё в армии. Важный штрих к студенческому периоду жизни Валерия вносит информация из институтской газеты «По ленинскому пути» за 1983/1984 учебный год (номер газеты не установлен). В заметке «Первый курсовой» в частности сообщалось об организации первокурсниками истфака вечера отдыха: «Непосредственную подготовку вечера взяла на себя инициативная группа: Наташа Кудрявцева, Люда Дядькина и Люба Ермакова (все И-11)… Вечер был организован в форме КВН, в котором каждый номер был связан с историей. Наибольший успех выпал на долю приветственных выступлений команд. Здесь неожиданно для всех раскрылся поэтический дар Валерия Киреева – автора интересного стихотворного приветствия… (курсив наш. – А. Г.)».

Как известно, стихотворных приветствий и поздравлений за свою жизнь В. Н. Киреев написал великое множество. Важно другое, а именно сам эффект от его первого выступления в стенах института. Ни у кого из присутствующих наличие у студента «поэтического дара» не вызвало тогда ни малейшего сомнения! Не случайно, начиная с марта 1984 года, на протяжении почти трёх лет институтская газета «По ленинскому пути» печатала его стихи, в числе которых были достаточно объёмные поэмы.

Кажется, весной 1984-го с поэзией Валерия познакомился и я, тогда студент третьего курса истфака. Бросилось в глаза стихотворение «Омутнинску», появившееся в написанной от руки стенгазете факультета. Поначалу оно показалось довольно легковесным, но первые строки почему-то навсегда отложились в памяти:

Городок мой небольшой.

Ну и пусть.

На него за то душой

Не сержусь.

И с вокзала торопясь

В отчий дом,

Не грущу, ступая в грязь,

Я о том.

Собственно, о чём грустит автор стиха? О том ли, что его родина небольшой городок, или, что, торопясь к автобусу, ступает в грязную лужу?! Притягивало какое-то не совсем типичное расположением слов. А главное – зримо открывалась омутнинская реальность тех лет: душный битком набитый вагон поезда «Киров – Лесная», старый приземистый деревянный вокзал на «Стальной», вырвавшийся из поезда и устремившийся по весенней распутице (успеть занять место!) к автобусу народ… Так мало сказано и так много ассоциаций! При всём том следует признаться, что, учась в институте, я не слишком читал «По ленинскому пути» и мало интересовался происходящим на других курсах. По правде сказать, поэтическое творчество Киреева институтских лет прошло мимо меня. Близко знакомы мы не были, хотя жили в одном общежитии и на одном этаже. Между тем, среди однокурсников Валерия были люди, которым его поэзия не давала покоя.

Среди таковых можно назвать Сергея Сухих, имевшего прозвище Граф и, по-видимому, гордившегося этим. Когда в конце октября «По ленинскому пути» опубликовало сразу четыре стихотворения Киреева, Граф отреагировал на это записанными на тетрадном листе «Рондо» и «Сонетом». «Посвящается В. Кирееву, живому классику» – указывалось тут же. Оба стихотворных послания написаны, можно сказать, мастерски, но довольно ехидно. А такие строки – «И был такой поэт придворный, «Что по заказам лирою звонил» – просто не соответствовали действительности: на тот момент все опубликованные стихи Валерия имели сугубо личный характер. Спустя год Сухих написал ещё одно «посвящение» в стихах: «Господину Кирееву, поэту из поэтов». Написано оно было в том же язвительном ключе. Весной 1986 года на научной конференции в Сыктывкаре я более близко познакомился с Графом: бросились в глаза его несколько завышенное мнение о себе и склонность к спиртному. Впрочем, последнее в студенческой среде тех лет считалось явлением совершенно естественным. Примечательно, что Валерий не выбросил послания Сухих, но сохранил, вклеив в тетрадь.

На втором курсе Киреев действительно стал писать на заказ, но это было, отнюдь, не «придворным» подхалимажем, а проявлением незаурядных поэтических способностей: отчего не написать, если просят, а слагать стихи для него было так же естественно, как для нас говорить! Специально к научной конференции по Великому Новгороду была создана небольшая поэма «Новгородское эхо», зачитанная под занавес. Вообще-то, научные конференции явление достаточно скучное, поскольку каждый докладчик говорит на своей волне. И вот, когда уже все устали и смотрят на часы, выходит Валерий и своим бодрым голосом, эмоционально и с хорошей дикцией читает стихи собственного сочинения! Мероприятие заканчивается, как говорится, на ура.

Признаюсь, мне не довелось быть свидетелем институтских выступлений Киреева, и моё суждение ассоциативно. Вскоре после «Новгородского эха» было написано «Слово о “Слове”», зачитанное весной 1985-го на конференции, посвящённой «Слову о полку Игореве». Институтская газета опубликовала эти стихи в сокращении, а «Комсомольское племя» спустя полгода – полностью. В сохранённом Валерием номере «Комсомольского племени» на полях содержится приписка авторучкой: «Автору от влюблённого в “Слово…” и древнерусскую древность. 1.10.85». (Подпись, к сожалению, неразборчива.) Фактически Валерий становился признанным поэтом. И когда 25 марта 1986 года состоялась большая конференция, посвящённая 100-летию С. М. Кирова, то черту под всеми выступлениями вновь подвёл В. Н. Киреев со своим «Словом о Кирове».

В 1986 году прошёл XXVII съезд КПСС, и в стране довольно громко заговорили о необходимости перемен. В преддверии же празднования 1000-летия крещения Руси зазвучали голоса об ошибочности ликвидации храмов и о коренном пересмотре антирелигиозной (атеистической) государственной политики. Валерий был воспитан в духе советского патриотизма и довольно настороженно относился к разного рода переменам. Но полуразрушенная Залазнинская церковь, а равно развалины других храмов всегда отзывались в нём душевной болью, поэтому не удивительно, что Киреев оказался на стороне тех, кто ратовал за коренные перемены в религиозном вопросе. Позднее Валерий рассказывал, что стал участником проходившей в Кирове демонстрации в поддержку церкви. Своеобразным разрешением внутреннего конфликта стало написание объёмной поэмы «Память», законченной 16 октября 1986 года. Фактически это программное сочинение, созданное в расчёте на опубликование. В «Памяти» мы видим своего рода преодоление двойственного взгляда тогдашней исторической науки, когда к дореволюционной истории подходили критически, а советскую историю всячески превозносили. Киреев в поэтической форме пытался показать, что наша история есть нечто единое, и устранение её двойственности возможно только на путях восстановления религиозности народа. Разумеется, административно-преподавательский состав института тех лет, в большинстве своём состоящий в КПСС, не мог согласиться с подобной идеей (атеизм был прописан в программе партии). Поэма не была опубликована, а в институтской газете, начиная с 1987 года, Киреева больше не печатали.

Возможно, данное обстоятельство сыграло немаловажную роль в снижении поэтической активности В. Н. Киреева. Валерий всегда скептически относился к поэзии, создаваемой только для сборников стихов. Воспитанный в лучших поэтических традициях, он считал обязательным присутствие живого слова поэта перед аудиторией. Слагать рифмы ради того, чтобы что-то написать, определялось им как графоманство. Думается, в стенах института Валерий всегда имел людей, готовых слушать его стихи. По окончании учёбы такой публики уже не было. По крайней мере, после стихотворения «Уходящим», зачитанного перед однокурсниками на выпускном торжестве, Киреев более десяти лет вообще не сочинял стихов! Нам о его поэтических произведениях в период 1989–2000 годов ничего не известно. К слову сказать, в те лихие девяностые наступило время, когда музы действительно замолчали: стихосложение опустилось на примитивный потребительский уровень, барды и рок-музыканты за редкими исключениями перестали создавать что-то новое, в лучшем случае перепевалось старое, в целом же господствовала попса. В. Н. Киреев после окончания летом 1988 года пединститута явственно ощутил некую черту, отделившую его от прошлого. Получив распределение директором в Струговскую восьмилетку (Омутнинский район), он в один прекрасный день взял тетрадь с протоколами прежних педсоветов и вклеил в неё всё, что некогда связывало его с институтом. Тут были листки со стихами, письма, талоны на продукты, проездные и входные билеты и так далее и тому подобное. Ненапечатанные стихи из той тетради и вошли в третий раздел книги «Больше, чем талант».

В 1988/1989 учебном году мы сблизились с Валерием. Как историкам нам было о чём поговорить: обстановка в стране разворачивалась по принципу «только держись». Правда, через год Киреев уехал в Горький (Нижний Новгород), где пробыл два года, работая на почтамте. К осени 1991 года он вернулся и был определён директором в Шахровскую неполную среднюю школу, периодически приезжая в Омутнинск. Наши встречи возобновились. В середине 1990-х годов Валерий попал на страницы «Нашей жизни». Только не в качестве автора стихов. Корреспондент Н. Запольских информировал о нём как о школьном директоре. В девяти классах Шахровской школы в то время насчитывалось около сотни учеников (в 2021 году – четыре человека, ныне школа закрыта).

Помимо директорства и преподавания истории Киреев серьёзно занимался созданием школьного краеведческого музея (экспонаты хранятся до сих пор!), а в свободное время из фольги и пластилина изготовлял православные храмы (позднее по просьбе Н. И. Петренко он сделал старинный и современный макеты ОМЗ). По-видимому, именно в тот период в нём сформировался незаурядный знаток архитектуры. В заметке сообщалось о тёплом отношении к Валерию жителей посёлка. Сам же он говорил, что склонен к уединению и что его мечта – философия и искусство.

Валерий Киреев (справа) с товарищем по службе. 1982 г.

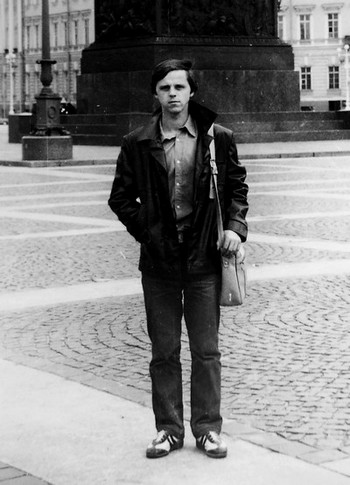

Валерий в Ленинграде.

Середина 1980-х гг.

Валерий Николаевич (стоит слева) среди учителей и выпускников Шахровской школы. 1990-е гг.

В 1999 году я стал настаивать, чтобы Валерий перебрался в Омутнинск, предлагая ему своё место историка в школе № 2. Не отклонив моё предложение, он – опять же через газету! – в интервью дал понять, что не намерен покидать Шахровку. Смерть в конце того же года тёти и наследование её недвижимости вынудили его всё же переехать в Омутнинск.

С конца августа 2000 года, приняв предложение Ф. Г. Прозоровой, он стал работать в газете «Наша жизнь». Именно на её полосах наряду со статьями и заметками после долгого перерыва стали появляться новые поэтические произведения В. Н. Киреева. Одно из первых, очень проникновенное, называлось «Посвящение». В нём Валерий, как с живым человеком, красиво прощался с Шахровкой, где провёл десять лет. Примечательны строчки: «Шахровка, по замыслу рока // Уже сочтены твои дни». О том, что бывший лесоучасток в списке «умирающих» говорилось давно, но Киреев осознавал это как общую трагедию того мира, в котором родился и рос. Летом 2001 года он уже в качестве корреспондента посетил и Шахровку, и Струговую, написав статью «Былого столетья осколки», снабдив её соответствующим стихом. Удивительно, но в нескольких поэтических строках Кирееву удалось выразить больше, чем в статье: поэтическое мастерство за годы долгого молчания в нём явно не угасло! Заметим, что ностальгические мотивы постоянно проступали в его поэзии. Можно сказать, ностальгия, сочетаясь с обострённым восприятием природного ландшафта и истории, составляла его творческое кредо. Летом 2002 года на первой газетной полосе на фоне фотографии набережной пруда было напечатано небольшое киреевское четверостишие:

Где облака плывут протяжной тенью

Над малою речушкой-Омутной,

Живут бок о бок братья по рожденью –

Завод и город с общею судьбой!

Спустя годы, вновь и вновь возвращаясь к лаконизму этих строк, ловишь себя на том, что в них куда больше недосказанно-сокровенного. Но чтобы ощутить последнее, надо родиться и жить в Омутнинске, знать его историю и людей, кровно сопереживать местные проблемы, любить неброскую красоту местного ландшафта и так далее, и тому подобное.

Уже с первых шагов работы в редакции контакты В. Н. Киреева с местными краеведами приобрели постоянный характер, а сами краеведческие публикации стали востребованными. Но к середине нулевых на Станции юных туристов накопился материал по истории завода, района и города, который «Наша жизнь» переварить просто не могла. Тогда-то у Валерия родилась идея подавать исторические сведения в виде сжатого справочного материала под заголовком «Энциклопедии Омутнинского района». Подобный шаг казался мне несколько преждевременным: краеведческие исследования были далеки от завершения. Однако в марте 2006 года Киреев сообщил, что уже готовит к выпуску первые статьи на букву «А» в газетной рубрике «Собери домашнюю энциклопедию». Затеянное мероприятие выглядело несколько авантюристичным. Ведь по уму сначала следовало собрать материал и только потом распределять его по буквам. В данном же случае телега запрягалась впереди лошади: намеченная буква лихорадочно заполнялась всевозможным материалом краеведческой направленности. В другом случае предпринятая акция могла бы скоро заглохнуть. Но Валерий развил небывалую энергию в сборе сведений, постоянно тормоша самых разных респондентов. Только благодаря его настойчивости в течение двух лет в газете была собрана достаточно солидная информация, в общих чертах пригодная для выпуска книжного варианта. Летом 2008 года я отредактировал статьи, дополнив их вводной статьей, а В. А. Корепанов составил перечень справочных дат. Осенью 2009 года усилиями главного редактора И. В. Журавлёвой «Энциклопедия Омутнинского района» вышла отдельной книгой. Ныне по прошествии более десятка лет нельзя не отметить, что всё-таки книга создавалась в спешке, и статей в ней могло быть больше. Тем не менее она до сих пор востребована, а Омутнинский район, издав энциклопедию, обрёл своё историческое лицо. По сути дела, с приходом в «Нашу жизнь» Киреев в своих блестящих статьях начал создавать летописную повесть Омутнинского района, прибегая зачастую к поэтическим вставкам. Во многом благодаря этому те, кто спустя годы попытается распутать омутнинскую историю начала XXI века, будут иметь возможность увидеть не только её внешнюю оболочку, но и заглянуть в бытовую составляющую.

Газетное служение Валерия Киреева продолжалось чуть более 16 лет. Стихи этого периода объединены в четвёртом разделе «Поэт-корреспондент – корреспондент-поэт». С 2009 года киреевские корреспонденции стали удачно дополняться стихотворным (полушуточным, полусерьёзным) подведением годовых итогов по Омутнинскому району. Так появилась «Омутнинская быль – 2008», которая в дальнейшем переросла в предновогодние шуточные сказки, имевшие, впрочем, вполне реальный подтекст. За исключением 2010 года сказки стали выходить ежегодно и были прерваны только смертью В. Н. Киреева. (Все они помещены в пятом разделе книги «Больше, чем талант».) Возможно, в глубине души Валерию хотелось, чтобы его истории про путешествия Колобка, про исполняющего желания Змея и о похождениях других сказочных персонажей не ограничились бы одними только газетными публикациями. Тексты вполне могли быть озвучены в кругах культурной общественности, использованы в театральных постановках. Но, как ещё в своё время заметил А. С. Пушкин, «мы ленивы и нелюбопытны».

В книгу помещены немногочисленные стихотворения В. Н. Киреева, навеянные театральной тематикой. Следует заметить, что омутнинская театральная жизнь разворачивалась главным образом вокруг студии «Дилетант», которую долгие годы возглавлял дипломированный режиссёр П. Е. Пудов. А среди местных самодеятельных артистов выделялся Сергей Буров (по профессии врач-невропатолог), взявший на себя в середине нулевых (после отъезда Пудова) режиссёрские обязанности. Если же взглянуть на репертуар местного театра того времени, то его драматическая направленность не вызывает сомнения. Практически любая постановка разворачивалась вокруг личной трагедии главных действующих лиц. И хотя В. Н. Киреев не был большим любителем театра (скорее наоборот!), душевное смятение отдельной личности было ему близко и понятно. Всегда. И вот, когда Буров изложил Валерию сюжет и сложную композицию пьесы Макса Фриша «Санта Крус», Киреев написал стихотворение, в котором точно уловил экзистенциальный замысел драматурга. Сергей был потрясён. На стихи он сочинил красивую мелодию и спел получившуюся песню вместе с Людмилой Шулятьевой и Сергеем Кругловым, исполнившим партию флейты (сохранилась аудиозапись). В дальнейшем, приняв на себя режиссёрские обязанности, Буров не раз обращался к Валерию за помощью. И только одно Сергею было невдомёк: почему такой незаурядный поэт бездействует и вопреки своим возможностям практически не создаёт глубоких поэтических произведений?!

В годы работы в газете Валерий Киреев производил впечатление бодрого общительного человека, всегда готового поддержать любую компанию, помочь, если нужно. Что касается его гостеприимства, то оно просто не знало границ. Кто только не побывал в его уютном домике на улице Кооперации! Весь его вид излучал доброту, жизнерадостность и энергию. Последняя проявлялась в высочайшей отдаче на основной работе (по числу написанных строк Кирееву не было равных в редакции), в постоянной заряженности на создание поэтических строк, в готовности участвовать в тех или иных общественных мероприятиях. Между тем, близким знакомым он частенько жаловался на гнетущее его одиночество. Порой казалось, что это лишь поза, поскольку плохо согласовывалось с его поведением на людях. Но на душе у Валерия и в самом деле было нелегко. Теперь уже совершенно ясно, что его частые приёмы гостей (зачастую с готовкой закусок, горячих блюд и проставлением) были способом заглушить ту безысходную тоску, которая была его постоянным спутником и с каждым годом только усиливалась. С чем это было связано, однозначно ответить невозможно. В определённой степени виной то обстоятельство, что Валерию так и не удалось создать семью. С другой стороны, очевидна его ностальгия по ушедшей советской действительности, чего, впрочем, он никогда и не скрывал. Но дело не только в этом.

Тут уместно вспомнить В. Высоцкого, который в одной из песен точно подметил, что «поэты ходят пятками по лезвию ножа». Как бы там ни было, но нарастающее чувство неудовлетворённости собственной жизнью свойственно едва ли не всем прирождённым поэтам. Хорошо известны обстоятельства, при которых ушли из жизни Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский да и сам Высоцкий. Казалось бы, уход каждого из них – это чисто уникальное случайное стечение неких обстоятельств. Общим, однако, является, что все вышеперечисленные (список можно продолжить!) перед оставлением этого мира как поэты в известном смысле уже исписались. Могут, конечно, возразить, что и незадолго до смерти великие поэты создавали великие произведения. Но поэт – человек, а поэзия – это не только поэтические строки, но и состояние души. По-видимому, в жизни прирождённых поэтов рано или поздно наступает момент, когда собственная поэзия радости уже не вызывает, и поэт сочиняет стихи как бы по инерции. Строки при этом рождаются не столько на вдохновении, сколько на поэтическом мастерстве.

Только теперь приходит осознание, что последние годы В. Н. Киреева были трагичны. В день празднования своего 50-летия (21 января 2013 года) он признавался, что его не покидает стойкая депрессия. Сказано это было легковесным тоном и чуть ли не с улыбкой, поэтому многими не было воспринято всерьёз. В дальнейшем из бесед с Валерием стало очевидным, что мысли о скорой смерти всё чаще посещали его, и жизненные неурядицы этому способствовали. Фатально-мистический душевный настрой при этом укрепился: Киреев стал более мнителен относительно своего здоровья и даже увлёкся псевдорелигиозным учением Л. И. Маслова. Чтобы отчасти понять внутреннее состояние Валерия Киреева уместно обратиться к одному из последних его произведений, жутковатые строки которого звучат резким диссонансом на фоне газетных стихов, сказок, поздравлений и поэтических некрологов, в изобилии печатавшихся тогда «Нашей жизнью». В нём, на наш взгляд, – некое соединение молитвы с исповедью. Именно под такой рубрикой мы и поместили его в заключительном разделе «Поэтического наследия».

Боже Всевидящий, тайну открой,

Путь мой и дальше тернистый, похоже,

Час одиночества тяжек, и всё же

Чуден утра полновесный покой.

Тучи над кровлей послушны ветрам,

К югу плывут и несут откровенья,

Эти заветные лета мгновенья

Для расставания выбрал я сам.

Двери прикрою, безмолвье храня,

Как нелегко одному без подмоги,

Где вы, судьбы неуёмной дороги,

Ждёте в безмолвном молчаньи меня.

Вновь в размышленьях о добром и зле

Мне б поскорей раствориться в тумане,

Боже, я твой самый страждущий странник,

Ищущий место своё на земле.

P. S. Работа над составлением поэтического наследия В. Н. Киреева была закончена в мае 2021 года. К пятилетию его смерти издать книгу за отсутствием спонсоров не получилось. Благодаря средствам матери поэта и его брата Виктора, а также усилиям И. В. Журавлёвой книга увидела свет только в начале 2022 года. К сожалению, и в данном случае радость от достигнутой цели смешалась с горечью утраты: 11 марта 2022 года Таисия Михайловна Киреева ушла из жизни, скончавшись от коронавируса. Долг перед сыном она выполнила.

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих