П. П. Распопов: воин, учёный, педагог

В. Б. Помелов

Первый вуз на Вятской земле – Кировский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина – на протяжении всей своей истории был местом служения лучших представителей вятских работников образования. В плеяде славных имён – известных учёных и педагогов КГПИ – почётное место принадлежит Петру Петровичу Распопову. Он, несомненно, заслуживает того, чтобы в год 120-летия со дня его рождения вышел очерк о его жизни и деятельности.

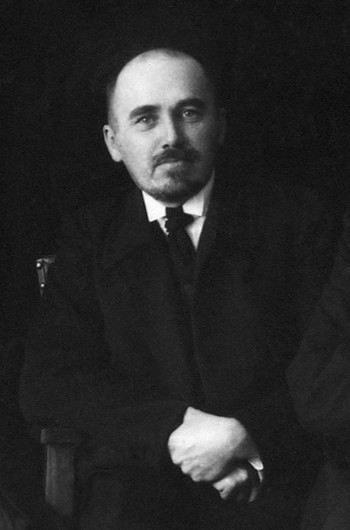

Пётр Петрович Распопов родился 14 (27) июня 1903 г. в г. Слободском Вятской губернии в семье скорняка. Его родители зарабатывали на жизнь выделыванием беличьих шкурок. Впоследствии в анкетах П. П. Распопов был вынужден неизменно указывать, что они «пользовались наёмным трудом». Сокрытие такого рода сведений в 1920–1930-е гг. могло нанести непоправимый вред его служебной карьере. Семья считалась принадлежащей к мещанам. Мещане в царской России составляли наиболее основательную и осмотрительную в общественном отношении прослойку населения. У них было практически всё, что они хотели иметь для достойной жизни – собственное жильё и любимое дело. Говоря современным языком, это была категория самозанятых граждан. Поэтому именно их было сложнее всего подвигнуть на действия, направленные на всякого рода социальные преобразования.

Пётр Петрович Распопов

Не случайно, М. Горький в своей пьесе «Мещане» дал крайне отрицательную, прямо-таки уничижительную художественную оценку этому достойному сословию россиян, которых, между прочим, насчитывались в стране миллионы. С тех пор это слово – мещане – в русском языке приобрело негативный смысл. (При этом сам «буревестник революции» провёл «окаянные» дни и годы в благополучной Италии.) После Октябрьской революции 1917 г. мещан ждали тяжёлые времена: заниматься частным предпринимательством было запрещено, и отец П. П. Распопова, вынужденный отказаться от любимого дела, пошёл служить счетоводом и помощником бухгалтера в так называемый леском. В 1921 г. он умер1.

В том же году Пётр окончил школу 2-й ступени в Слободском и с осени начал работать в семилетней школе села Нагорское Слободского уезда. Второе полугодие он провёл уже в качестве учителя в школе, которую совсем недавно окончил. В 1922–1926 гг. юноша учился на физико-математическом отделении Вятского пединститута.

С начала 1920-х гг. и вплоть до конца 1950-х гг. каждому образовательному учреждению, от школы до института, предписывалось обеспечивать свою столовую овощами, выращенными на выделенном ему земельном участке. Поэтому каждый обучающийся был обязан отработать в поле или на школьной ферме определённое количество времени. При этом селяне управлялись без студентов и школьников, и практика их направления в помощь колхозам и совхозам получила распространение лишь с начала 1960-х годов. В личном деле П. П. Распопова сохранилась любопытная справка, выданная заведующим учебно-опытным хозяйством института Яковом Даниловичем Сатаевым: «Студенты Барабанова, Кедрова, Серебровская, Суторихина, Распопов окончили минимум с/х работ на опытном участке. Сатаев. 25.6.1923»2.

По окончании учёбы Пётр Распопов был распределён в Русский педагогический техникум в г. Малмыж. Но самому ему хотелось остаться на работе в пединституте.

Василий Алексеевич Трейтер

Ректор Николай Андреевич Дернов поддержал ходатайство заведующего кафедрой В. А. Трейтера и составил следующее ходатайство в адрес губернского отдела народного образования: «В губоно. Правление педагогического института имени В. И. Ленина просит не отказать дать согласие на работу в институте тов[арища] Распопова в качестве младшего ассистента по кафедре педологии. Этот вопрос требует согласия губоно, потому что тов[арищ] Распопов уже получил назначение преподавателем в Малмыжский пед[агогический] техникум. Тов[арищ] Распопов написал серьёзную дипломную работу по одному из вопросов педологии и потому предоставить ему возможность научно работать в этой области имеет безусловный смысл. По заданию губоно он может работать в г. Вятке, по совместительству с работой в институте. Других кандидатов на данную должность в настоящий момент найти невозможно. Этот вопрос детально обсуждался на заседании социально-педагогической предметной комиссии института. Ректор Дернов»3.

Наверно, в Малмыже Распопов был бы куда нужней, но в итоге губоно был вынужден согласиться с Дерновым, тем более что он был членом ряда комиссий губернского отдела образования и вообще авторитетным в масштабе губернии человеком. Распоряжение от 6 сентября 1926 г. о направлении П. Распопова преподавателем педологии и математики в техникум было таким образом отменено. Как видим, проблема распределения выпускников существовала уже и в те годы.

С сентября 1926 г. П. Распопов стал исполнять обязанности лаборанта, затем последовательно младшего и старшего ассистента по кафедре педологии.

Любопытно, что в те годы утверждение преподавателя даже в должности ассистента производилось не иначе как в Москве, в народном комиссариате просвещения РСФСР, а именно в его подразделении, которое называлось Главное управление по профессиональному образованию. 29 октября 1928 г. начальник Главпрофобра Андрей Януарьевич Вышинский подписал распоряжение об утверждении Распопова в указанной выше должности, причём сроком всего на один год4.

Как видим, повальное бумаготворчество, дремучий формализм и непреодолимый бюрократизм буйно цвели уже тогда. Ведь совершенно ясно, что высокопоставленный московский чиновник не мог знать деловые и профессиональные качества всех тех тысяч и тысяч провинциальных рядовых преподавателей и сотрудников, приказы на назначение которых он подписывал не покладая рук с утра до вечера.

(Спустя всего несколько лет Вышинский станет генеральным прокурором СССР и главным обвинителем на печально известных политических процессах второй половины

Работал П. П. Распопов под руководством замечательного преподавателя, врача по специальности, Василия Алексеевича Трейтера (1875—1929)5. По некоторым данным, он был потомком Иоганна Вольфганга фон Гёте6. В 1917 г. Трейтер был губернским комиссаром Временного правительства, иными словами, руководителем Вятской губернии. Это предопределило настороженное к нему отношение со стороны советских органов7.

11 октября 1929 г. В. А. Трейтер скончался, и спустя пять дней П. П. Распопову было поручено ведение курса педологии8. Приказом № 510 по КГПИ от 5 сентября 1935 г. он был «временно допущен к исполнению обязанностей заведующего кафедрой педологии»9.

Увы, не прошло и года, и Постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпросов» сама педология как наука была запрещена, а всем педологам было предложено переквалифицироваться в педагоги. Все психологические исследования следовало отныне называть педагогическими.

«В порядке утешения» для преподавателей вузов именно в 1936 г. в СССР были возвращены отменённые в 1917 г. учёные степени докторов и кандидатов наук, причём в ряде случаев кандидатами и докторами становились без защиты соответствующих диссертаций. Обладателем диплома доктора педагогических наук под номером один стала Надежда Константиновна Крупская. Естественно, ей не пришлось для получения этого диплома писать диссертацию.

Из провинциальных вузов в Наркомпрос потоком хлынули запросы на присвоение учёных степеней и званий местным деятелям образования и науки, но чаще всего они оставались без удовлетворения.

Неоднократно подавались такие ходатайства (на присвоение учёной степени кандидата наук и доцента) и в отношении Распопова, причём последовательно всеми директорами института того времени (М. А. Елсуков, И. Г. Автухов, П. Н. Шимбирёв, Ф. С. Орешков), но они не были удовлетворены. Неудивительно, ведь П. П. Распопов был «всего-навсего» видным научным работником, но при этом он не был крупным партийным деятелем, вроде Крупской.

Между тем, в предвоенные годы П. П. Распопов занимался исследованием важной проблемы перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей, причём стремился решать её не только в чисто научном плане, но прежде всего практически, совмещая в

Интересно, что в работе с этими детьми Распопов применил крайне оригинальный и необычный воспитательный и вместе с тем образовательный метод — сочинение подростками стихотворений.

Оказывается, бывшим беспризорным были свойственны не только стремление к проявлению драчливости и неподчинение казённым порядкам. Некоторые из них действительно писали стихи.

По своему содержанию и форме эти стихи не слишком разнообразны. Их содержание позволяет проследить отношение подростка к прошлой преступной жизни, к процессу перевоспитания в школе и его планы на будущее. Воспоминания о прошлой жизни нередко характеризуются критическим отношением к улице и её порокам. Встречаются лирические мотивы, жалость к себе, сетование на свою горькую долю.

Даже немногочисленные сохранившиеся и дошедшие до нас разрозненные стихотворения и их отрывки интересны. Разумеется, не следует искать в них высо́ты поэтического мастерства. По большей части стихи наивны. Многие из авторов на момент написания своих стихотворений сделали первые шаги в школьном образовании. По всей видимости, мало кто из авторов знакомился с настоящей поэзией. Поэтому эти образцы поэтического творчества малолетних правонарушителей интересны нам прежде всего как документ эпохи, как выражение устремлений, чувств и надежд далеко не малочисленной группы советской молодёжи, той её части, о которой редко писали в прессе.

Впрочем, нет-нет да и проникали в открытую печать снисходительные высказывания отдельных тогдашних «вождей», дававших свою оценку творчеству, пробивавшемуся сквозь колючую проволоку.

Так, уже упоминавшийся небезызвестный «видный деятель Коммунистической партии и Советского государства», генеральный прокурор и нарком иностранных дел СССР А. Я. Вышинский, писал: «Как бы ни относиться к художественной стороне тюремной поэзии в местах лишения свободы, нельзя отказать ей ни в глубине переживаний, ни в яркости социальных мотивов, являющихся отражением великой социалистической стройки, идущей по всей нашей стране, мотивов, глубоко волнующих чувство читателя. Разве можно найти в какой-либо капиталистической тюрьме что-нибудь подобное высокому пафосу этой поэзии, поднятой даже в условиях отъединения от «вольной жизни» на высоту подлинно гражданских переживаний, на высоту интересов социалистического строительства, осуществляющего своё мощное творческое влияние и в стенах советских исправительно-трудовых учреждений»10.

Разумеется, высказывания Вышинского, на тот момент сотрудника народного комиссариата просвещения РСФСР, имели отношение к более широкой социальной группе, а не только к тем юным «стихотворцам», о которых здесь идёт речь.

Автору этой публикации удалось разыскать десятки интереснейших стихотворений, написанных учениками П. П. Распопова. С некоторыми нам удалось познакомить читателей11.

В качестве примера приведём три типичных стихотворения вятских «фабзайцев».

* * *

Вспомнишь прошлое, омуты жизни. Вспомнишь рынки, кафе, ресторан.

На базаре, на площади шумной залезаешь кому-то в карман.

Выпьешь кружку, другую и третью — забродило вино в голове.

Вновь потянет к базару, к вокзалу. Жёг я жизнь свою в шумной Москве.

Жизнь моя не цвела, не сияла; юность гасла в болоте, на дне.

Раз в угаре хмельном у вокзала я засыпался... Тошно как мне!

А теперь я на свет из болота вышел твёрдой дорогой к труду.

И на сердце одна мне забота, как я знаний побольше найду.

Вы, подруги стабильные, книжки! Ты, станок мой, заветный пахан!

Я отдам своих знаний излишки государству рабочих — крестьян.

И в семнадцатый год октябрёвый красной радостью сердце горит.

Мне Ильич добродушно-суровый о труде и добре говорит12.

* * *

Выпить хочется, а денег-то и нету. И опять начинаешь шмонать,

Ширмовать — и к знакомой девчонке по дороге на бан — забегать.

С нею хряешь в театры и кина, по буфетам таскаешься с ней.

Вновь дурманят сознание вина; и ширмуешь, и грабишь людей <...>

Смыто прошлое. Радостно бьётся молодая и буйная кровь.

Я забуду, что пьянкой зовётся, позабуду блатную любовь13.

* * *

Как хорошо, что мы сегодня юны.

Страна растёт. А вместе с нею мы.

Стучи же громче в наковальню, молот!

Мы — пролетарии, мы — Октября сыны!

Кто у станка, во втузах, кто на поле,

В одну ударную сольёмся в эти дни.

На штурм идём сквозь тьму и буреломы.

Мы — пролетарии, мы в бурях рождены!

И ослабевших всех в борьбе упорной

Мы в бой с собой сегодня не возьмём.

Пусть громче прозвучит наш гимн задорный.

В боях и песнях молодость встряхнём.

Но кто не с нами — прочь, давай, с дороги,

Страна растёт, по-новому цветёт.

Заводы, громче пойте песнь победы,

Всё юное на зов — иди вперёд!

Как хорошо, что мы сегодня юны,

Страна растёт, а вместе с нею мы.

Стучи же громче в наковальню, молот,

Мы пролетарии, мы Октября сыны!14

Осенью 1941 г. Кировский пединститут эвакуировался в Яранский район15. Перемещение столь крупного учреждения вглубь области объяснялось исключительно необходимостью освобождения учебного корпуса и общежития для нужд Ленинградской военно-морской медицинской академии, которая передислоцировалась в Киров. Преподаватели и студенты академии были заняты не только в академии, но и работали в госпиталях16.

Возраст у П. П. Распопова был уже непризывной, поэтому он был одним из немногих мужчин, которые в этот период ещё оставались в составе сотрудников института. Естественно, и на его плечи легли тяготы по переезду вуза и обустройству на новом месте.

Но уже 28 июня 1942 г. П. П. Распопов был призван Яранским райвоенкоматом в действующую армию17 и 20 июля направлен в танковую бригаду, входившую в состав

В одном из боёв Пётр Петрович был контужен, а несколько позже — ещё раз. Оправившись от ранения, он узнал о своём назначении с января 1943 г. во фронтовую газету

Боевые и трудовые заслуги Петра Петровича Распопова были отмечены следующими наградами: медалями «За боевые заслуги» (1943), «За отвагу» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

С 1 августа 1945 г. П. П. Распопов приступил к работе на кафедре педагогики и психологии КГПИ и возобновил свои научные изыскания. Поначалу его диссертационная работа называлась «Физиологические основы типовых и индивидуальных особенностей учащихся в свете учения И. П. Павлова».

По совету своего научного руководителя Натана Семёновича Лейтеса

Для завершения работы над диссертацией в течение одного учебного года (1956/1957) Распопов, в соответствии с приказом заместителя министра просвещения РСФСР А. М. Арсеньева, находился в творческом отпуске.

28 июня 1960 г. состоялась защита диссертации на заседании диссертационного совета НИИ психологии Академии педагогических наук РСФСР. В то время защита даже кандидатской диссертации становилась событием для всего вуза. Извещения об их проведении в обязательном порядке печатались в местных газетах, естественно, главным образом в московских и ленинградских, с тем, чтобы любой желающий мог их посетить и высказать своё мнение по существу вопроса.

Как вспоминали очевидцы защиты и Н. С. Лейтес, диссертация П. П. Распоповым вызвала весьма заметную реакцию в научных кругах. Объяснялось это следующим. Психология как наука всё ещё не была реабилитирована в СССР, научные степени и звания по психологии не присваивались. Советская психология в те годы развивалась в двух направлениях. Защищавшиеся в соответствии с положениями культурно-исторического учения Л. С. Выготского получали философские учёные степени. Таких диссертантов было значительное большинство. Те немногие, кто избирал куда более сложную, физиологическую, тематику, получали учёные степени по педагогике с припиской «по психологии». Вот по такому, более трудному научному пути, и шёл П. П. Распопов.

Спустя полгода после защиты диссертации П. П. Распоповым решение диссертационного совета было утверждено Высшей аттестационной комиссией (ВАК), и наконец 11 января 1961 г. ему был выписан диплом кандидата педагогических наук (по психологии), подписанный председателем совета, видным отечественным учёным Ф. Н. Гоноболиным. 17 июля 1963 г. решением ВАК П. П. Распопову было присвоено учёное звание доцента.

Вклад в науку П. П. Распопова был высоко оценён ведущими учёными-психологами страны. Его разработки были включены в содержание учебника по психологии для студентов вузов. Успешно проходила работа Петра Петровича над докторской диссертацией.

Научно-методические труды Распопова, особенно «Характер и его воспитание» и «Изучение индивидуальных особенностей учащихся», долгие годы служили в качестве полезного методического материала.

Автору этого материала приходилось неоднократно беседовать с хорошо знавшими Петра Петровича Распопова доцентами Антониной Ефимовной Ситниковой, Татьяной Борисовной Храбриковой и Борисом Васильевичем Леготиным, профессорами Михаилом Израилевичем Смирновым и Василием Фёдоровичем Сахаровым. Все они были, как и П. П. Распопов, активными участниками Великой Отечественной войны.

Не сговариваясь, мои старшие коллеги по кафедре единодушно характеризовали П. П. Распопова как непревзойдённого преподавателя, замечательного друга и человека, снискавшего всеобщую любовь коллег и студентов19.

В

Такого студента, наверное, нет, кто б не был влюблён и в него, и в предмет!

Ведь курс его лекций о свойствах ума в сто раз увлекательней книжек Дюма!

«Строение мозга» — мудрёная тема — в его изложеньи звучит как поэма!

Пётр Петрович активно занимался общественной и просветительской деятельностью, читал публичные лекции по педагогике и психологии для учителей кировских школ.

25 апреля 1948 г. состоялось организационное собрание интеллигенции г. Кирова, на котором присутствовали 225 человек. Председательствовал А. А. Винокуров, секретарь Кировского областного комитета ВКП(б) по идеологии и пропаганде. Собрание постановило: создать в г. Кирове оргбюро местного отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (впоследствии общество «Знание»). П. П. Распопов в числе трёх человек был избран в состав ревизионной комиссии20.

16 сентября 1966 г. после выхода из отпуска у Пётра Петровича было намерение продолжить работу, но, увы, здоровье не позволило, и в тот же день он написал заявление о выходе на пенсию21.

12 января 1967 г. П. П. Распопов скончался22.

Примечания

1Архив ВятГУ. Личное дело П. П. Распопова. Л. 1.

2Там же. Л. 29.

3Там же. Л. 31.

4Там же. Л. 55.

5Помелов В. Б. Вятский врач В. А. Трейтер // Медицинское образование сегодня. 2018. № 1. С. 64–83.

6Он же. У истоков высшего образования на Вятке : монография. Киров : Науч. изд-во ВятГУ, 2019. С. 127.

7Он же. Семья Трейтеров в Вятке // Немцы в России : сборник материалов II Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Киров, 28 апреля 2012 г. / ред. кол.: В. Т. Юнгблюд [и др.]. Киров : Изд-во ВятГГУ, 2012. С. 92–102.

8 Архив ВятГУ. Личное дело П. П. Распопова. Л. 60.

9Там же. Л. 76.

10Помелов В. Б. Вятские педагоги и психологи : монография. Киров : Науч. изд-во ВятГУ, 2019. С. 68.

11Он же. «Как хорошо, что мы сегодня юны!» (Творчество вятских беспризорников) // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2019. № 3 (41). С. 271–283.

12Он же. Поэты улицы : творчество вятских беспризорников // Памятная книжка Кировской области и Календарь на 2016 год : информ.-стат. сб. / Н. И. Зорин (пред.) [и др.]. Киров : Изд-во «Кировоблстат», 2015. С. 312.

13 Он же. Вятские педагоги и психологи : монография. Киров : Науч. изд-во ВятГУ, 2019. С. 71.

14 Там же. С. 76.

15 Помелов В. Б. Педагоги и психологи Вятского края. Киров : «Информцентр», 1993. С. 49.

16 Он же. О пребывании Ленинградской военно-морской медицинской академии в г. Кирове // Вятская земля в прошлом и настоящем : в 5 т. : мат-лы 3-й рег. науч. конф. / гл. ред. Е. И. Кирюхина. Киров : Изд-во КГПИ, 1995. Т. 1. С. 213–215.

17Документы о награждении. Распопов Пётр Петрович. Медаль «За боевые заслуги» // Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32388779/ (дата обращения: 08.11.2023).

18 Распопов П. П. О фазовых состояниях возбудимости мозговой коры в связи с некоторыми индивидуально-психологическими особенностями учащихся : Автореферат дис. на соискание учёной степени кандидата педагогических наук (по психологии) / АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т психологии. Москва : [б. и.], 1960. 14 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008338273 (дата обращения: 08.11.2023).

19 омелов В. Б. История кафедры педагогики Вятского государственного университета // Вестник Вятского государственного университета. 2019. № 2. С. 126.

20 Чудиновских Е. Н. Исторический очерк о деятельности общественной организации – Кировской областной организации общества «Знание» России за 1947–1998 годы. URL: https://gaspiko.cgako.ru/html/znanie- (дата обращения: 08.11.2023).

21Архив ВятГУ. Личное дело П. П. Распопова. Л. 186.

22 Преподаватели ВятГГУ. 1914–2004 / сост.: В. Б. Помелов [и др.]. Киров, 2004. С. 143.

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих