Эвакуированный из Ленинграда завод связи № 19 в Кирове

Л. Г. Голубева

«…мы, работая не покладая рук,

не считаясь со временем,

пренебрегая трудностями

и недостатками,

сделаем всё зависящее от нас,

чтобы обеспечить и со своей стороны полную Победу…»1

Центральный государственный архив Кировской области хранит тысячи документов о трудовом подвиге жителей города Кирова в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Работая на крупных заводах и фабриках, небольших предприятиях и артелях, они вносили свой вклад в Победу над фашистскими захватчиками. Среди небольших предприятий, выпускавших продукцию для фронта, был завод № 19 Наркомата связи СССР (далее – НКС). 19 августа 1941 г. он начал эвакуацию из Ленинграда2. В конце сентября оборудование и менее 50 специалистов прибыли в город Киров3.

Эвакуацией предприятия руководил Александр Леонидович Могирев*4, приступивший к обязанностям директора завода в июне 1941 года. Это был опытный специалист, более десяти лет проработавший в электрослаботочной промышленности. Именно под личным контролем А. Л. Могирева проходили снятие заводского оборудования в Ленинграде и погрузка его в вагоны. Благодаря слаженной работе специалистов в Киров удалось переместить всё оборудование завода и восстановить на новом месте уже в октябре 1941 года.

В решении Кировского облисполкома (от 19 сентября 1941 г. № 1257) имеются сведения о размещении завода № 19 на площадях бывшей фабрики «Гармония» – в трёхэтажном доме № 8 по улице Энгельса (ныне Преображенская) и внутридворовом одноэтажном флигеле4. В кратком отчёте о работе завода за 1942 г. указано, что завод первоначально был размещён в помещении фабрики «Гармония» по адресу Гостиный переулок, дом 5 (здание, расположенное рядом с Центральной гостиницей, сохранилось до нынешних дней).

Инженерно-технических работников расселили в порядке уплотнения к местным жителям5. Общежитие для рабочих не было предоставлено: 22 человека вынуждены были ютиться в комнате 27 квадратных метров6.

Затем заводское оборудование снова демонтировали и перевезли в помещения артелей «Бытовик» и «Имени Стасовой», которые находились на улице Розы Люксембург, строение № 237. Как указано в архивных документах, завод «был переведён решением областных организаций, так как здание фабрики “Гармония” было передано Кировскому машстройзаводу в связи с использованием помещений последнего под прибывающий Коломенский завод»8.

Отведённая территория заводу практически являлась окраиной (на тот период) северо-западной стороны города в семи километрах от железнодорожной станции Киров-I, в пяти километрах от станции Киров-II и в двух километрах от пристани реки Вятки, что затрудняло подвозку оборудования, материалов и дров. Производству отвели участок площадью около половины гектара (длиной 88 метров и шириной 50 метров), находящийся в тупике улицы Розы Люксембург на пересечении её с улицей Свободы. Проезд на территорию был возможен только со стороны улицы Ленина, а саму улицу Розы Люксембург разрезал Луковицкий овраг (улица была продолжена только после войны). Разница в высоте рельефа площадки между юго-восточной и северо-западной границами доходила до шести метров. В осенне-весенний период глинистые склоны оврага покрывались ручьями, дорога становилась практически непроезжей, так как была немощёной. Крайне ветхий и низкий забор не защищал от проникновения на завод посторонних9.Артель «Бытовик» занимала двухэтажное кирпичное здание на бутовом фундаменте, которое сохранилось до нынешних дней. Там расположились основные цеха завода10. Печное отопление не могло прогреть помещения с бетонными полами в 320 квадратных метров, требующее капитального ремонта. На одном из заводских собраний 7 февраля 1942 г. главный инженер П. Ф. Байков говорил о необходимости выполнить боевую программу: «Что значит заявление начальника цеха № 1 о том, что программа невыполнима. Это есть прямой отказ от выполнения решения Совнаркома. Или такое явление, как отказ работать при температуре в цехе в 6–8 градусов тепла? Требования иметь 18–20 градусов, иначе не работаем? А как же ленинградские рабочие под обстрелом и бомбами в неотапливаемых помещениях без выхода с производства по 2–3 суток, не считаясь со временем, выполняют заказы фронта. Тем, которые эвакуировались в августе, видимо, трудно понять всю серьёзность и ответственность нашу перед фронтом»11.

В рядом стоящем одноэтажном деревянном здании площадью 256 квадратных метров устроили столярную мастерскую и склад электроматериалов. Здание было ветхим: ремонту подлежало 75 % кровли, 50 % полов, требовался полный ремонт штукатурки стен. Другое одноэтажное деревянное здание, площадью 27 квадратных метров, заняла столовая. Под складские помещения использовались два тесовых сарая общей площадью около 200 квадратных метров и бывшая конюшня, ветхое помещение в 20 квадратных метров, рубленное из пластин.

В справке уполномоченного Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Кировской области Ф. М. Чубарова «О состоянии эвакуированного оборудования и его размещении на предприятиях Кировской области» говорилось, что из Ленинграда было доставлено 35 станков: 10 токарных, 7 сверлильных, 1 фрезерный, 1 строгательный, пресс эксцентриковый для вырубки и гибки листового проката, пресс-ножницы для резки металлического проката, трое наждачных точил и оборудование столярной мастерской (пропускной строгательный, фрезерный, фуговальный станки и пилы). Оборудование находилось в крайне изношенном состоянии и требовало ремонта. Так, токарные станки были без ходового винта (ручной или ножной подачи)12.

В декабре 1941 г. из Москвы в Киров поступило 35 станков швейной фабрики № 17 НКС13, которые также разместили в одноэтажном доме артели «Бытовик», потеснив мастерскую и склад завода № 19. С московской фабрикой прибыли только две малоквалифицированные работницы14. Швейное предприятие было единственным в Советском Союзе, которое изготавливало специзделия для обслуживания телефонно-телеграфной и почтовой связи: монтёрские сумки, когти, ремни, столбовые пояса для верхолазов, чемоданы, инструментальные сумки, баулы и разносные сумки почтальонов.

На 14 января 1942 г. в помещениях артели было установлено 33 станка завода № 19 и 9 станков фабрики № 17. Остальные станки были поставлены на хранение из-за необеспеченности завода электроэнергией. Размещение прибывших станков на заводе было сделано хорошо. По словам начальника отдела промышленных предприятий НКС Костюкова, прибывшего в город Киров, цеха были в порядке, «лучше даже, чем на старом заводе и других заводах Наркомсвязи»15.

Однако при наличии имеющегося оборудования и объёма требуемых работ, заводу не хватало производственных площадей. При расстановке станков не выдерживались требования охраны труда. Из-за тесного их расположения при дальнейшем пуске завода на полный ход возникала опасность несчастных случаев. Срочно следовало приступить к строительству нового корпуса. Характер производства позволял постройку двухэтажного деревянного здания. Стройплощадка была спроектирована рядом с кирпичным корпусом. Вновь возводилось здание шириной в 15 метров и длиной в 25 метров, полезной площадью двух этажей в 600 квадратных метров. Срок строительства определили в два месяца16.

С июля по декабрь 1941 г. завод не производил продукцию в связи с эвакуацией и двойным перемещением в городе Кирове. В декабре он вступил в число действующих предприятий17.

Выполнение плана первого квартала 1942 г. остаётся спорным вопросом. Из документов следует, что в ценностном выражении (выпуск продукции в рублях) завод программу выполнил на 110,5 %, в номенклатурном выражении по видам изделий план был не выполнен, точного процента указать никто не мог, так как неоднократно меняли производственное задание. Установки были разноречивы и даже противоречивы друг другу. Указания о выпуске продукции поступали как из отдела промышленных предприятий Наркомата (далее – ОПП), расположенного в Москве*17 , так и от работников Наркомата, эвакуированных в октябре 1941 г. в Уфу**17.

В Ленинграде предприятие считалось ремонтным. До начала войны это были мастерские Ленинградского областного управления связи НКС (далее – ЛОУС)18. Там восстанавливали телефонные коммутаторы, номерники, телефонные аппараты, телеграфные аппараты системы Морзе, Юза и Бодо. Все работы выполнялись с применением готовых деталей и узлов, которые изготавливали другие специализированные предприятия. Тем более завод не занимался массовым выпуском аппаратуры связи. Ориентируясь на данное задание, завод имел соответствующее оборудование и приспособления, принимал на работу механиков ремонта телефонно-телеграфной аппаратуры.

В октябре 1941 г., прибывший из Москвы инженер ОПП Перский дал заводу другую установку: «Завод ничем другим заниматься не должен, как только изготовлением телефонных деталей», а ремонтом следует заниматься, исходя из остаточных от телефонных деталей мощностей.

С поступлением оборудования московской швейной фабрики заводу была дана третья установка. Инженер Уфимской группы ОПП Н. П. Калинин сообщил: «…Всё внимание завод должен уделять пошивке почтового имущества, сократить производственную площадь телефонного цеха, передав часть её цеху пошивки, туда же передать учеников телефонии». Более того, требовалось сократить количество инженерно-технических работников, которых в цехе телефонии на 13 человек было 2, телеграфии – на 12 человек было 2 и в радиоцехе на 5 человек было 2.

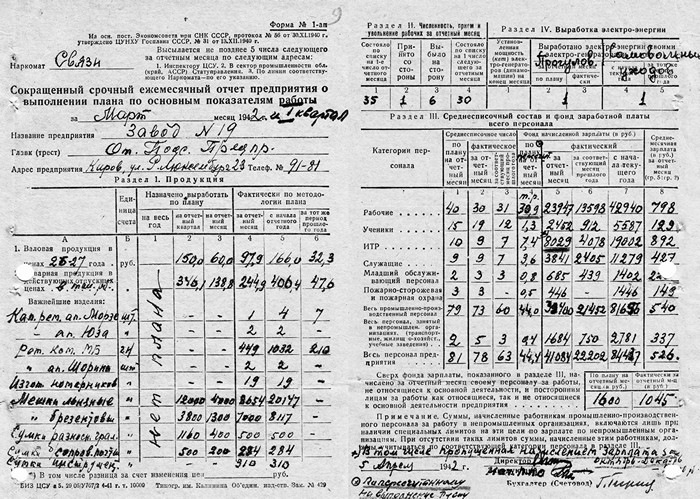

Отчёт завода № 19 НКС о выполнении плана за 1-й квартал 1942 г. ЦГАКО

В плане выпуска продукции первого квартала 1942 г. Уфимская группа ОПП установила: 60 % времени завод должен был заниматься пошивкой почтового имущества, 27,6 % – изготовлением отдельных деталей для телефонии и 10,4 % – ремонтом телефонно-телеграфной аппаратуры19.

Исходя из полученных заданий, завод в январе 1942 г. поместил в газете «Кировская правда» объявление о наборе рабочих на ремонт аппаратуры связи и пошив специзделий: «Требуются: <…> механики по ремонту телеграфной, телефонной и радиоаппаратуры, швеи-мотористки, шорники, закройщики, плотники, ученики и ученицы. Обращаться: гор. Киров, ул. Розы Люксембург, 23, к Сальниковой, от 4 до 6 час[ов] вечера»20.

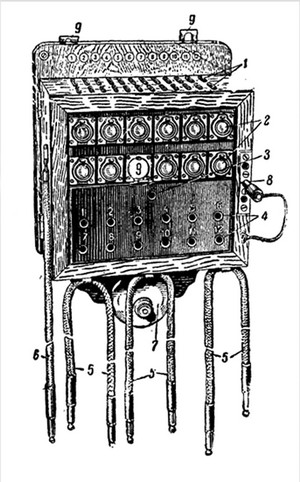

В феврале 1942 г. завод получил задание Совнаркома: освоить выпуск телефонных номерников для Главного управления связи Красной армии. Номерники являлись индукторными коммутаторами и были рассчитаны на включение 12 двухпроводных линий с индукторными аппаратами. Разговорно-вызывных приборов номерник не имел, поэтому к нему подключались телефонные аппараты. Обслуживался номерник одним телефонистом. Линии абонентов соединялись при помощи шнуровых пар. На фронте номерники применялись в штабах для внутренней связи. Они были просты в обслуживании и работе21. По плану второго квартала следовало дать армии 50 телефонных номерников22.

Несмотря на то, что установленный план заполнял всю производственную мощность завода, ОПП Уфимской группы в план второго квартала 1942 г. включил изготовление запчастей для других аппаратов связи, не освоенные, не входившие в номенклатурные планы изделия (бленкеры, отбойные клапаны, ключи типа «РВ» и типа «И», мембраны, фильцы, пружины и тому подобное). Всего требовалось поставлять сверх номенклатурного плана 46 видов изделий. Чтобы их выпускать, предварительно требовалось изготовить большое количество специнструмента (штампов, кондукторов и приспособлений)23. Подобное двойное планирование усложняло работу завода.

Были и другие трудности у заводчан при выполнении установленной программы. Так, в январе 1942 г. поступило телеграммное указание приступить к ремонту 150 единиц эвакуированной аппаратуры (телеграфных аппаратов системы Морзе, Шорина, Бодо и других). Однако для их розыска начальник телефонного цеха В. И. Савинов вынужден был выехать в Свердловскую область, откуда было привезено два вагона сломанной аппаратуры.

Телефонный коммутатор «Номерник». 1942 г.

Как и многие предприятия города Кирова, в течение первого квартала 1942 г. завод испытывал нехватку электроэнергии. Она подавалась нерегулярно, бессистемно, с частыми, неожиданными и длительными перерывами. Всего за указанный период было 184 перерыва подачи как днём, так и в ночные часы. Кроме того, заводу ограничили потребление электроэнергии: вместо требуемых 55 киловатт лимит был дан 15 киловатт – только 27 % от потребности. Директор завода А. Л. Могирев сетовал: «С заданием Совнаркома справимся, только следует организовать на это дело коллектив. Работать придётся в две смены. <…> Один остаётся вопрос нерешённый – подачи электроэнергии. Энергии нет. Простои из-за этого большие. Заниматься в это время пилкой дров, вывозом их из реки Вятки – это просто преступление. Приехали мы сюда не отсиживаться в момент, когда льётся кровь на фронте, а обеспечивать фронт связью. Если это продлится месяц, даю слово, что не только я, но и многие другие работники оставят завод и уйдут на фронт, где смогут принести немалую помощь Родине»24. Снабжение завода электроэнергией улучшилось во второй половине апреля 1942 г. после ремонта силовых агрегатов на электростанции25.

Со стороны Наркомата полностью отсутствовала практическая помощь заводу по освоению выпуска номерников. До эвакуации предприятие было маломощным с полукустарными традициями и навыками. Все работы в основном велись вручную, станочное оборудование выполняло вспомогательную функцию. В документах отмечалось, что завод «изготовить сам ничего, кроме двухпроводных штепселей, не умел».

Не получив документацию на номерники, инженеры самостоятельно разработали чертежи и технологический процесс, учитывая электротехнические свойства материалов26. Под руководством главного инженера П. Ф. Байкова*26 заводчане предварительно изготовили 24 вида штампов, кондукторов и приспособлений для массового изготовления деталей. В феврале приступили к заготовке лесоматериала для корпусов номерников и ремонта рамок других коммутаторов. Разработали этапы поточной обработки и способы массовой штамповки деталей номерников, что увеличило производительность труда практически в 100 раз.

Завод, обязанный изготовлять аппаратуру большого класса точности, не имел контрольно-измерительного инструмента: циркулей, штангелей, резьбомеров и других. Выпуск продукции, отвечающей определённым электротехническим нормам и условиям, вынужден был проходить при абсолютном дефиците приборов измерения силы тока и сопротивления изоляции. Не было сверловочного и режущего инструмента27. Рабочие ждали друг друга, пока освободятся паяльники, отвёртки, плоскогубцы и другие инструменты28. Не хватало латуни. Чтобы справиться с установленным заданием по выпуску номерников, заводу разрешили сделать отступления и нарушения от технических условий, так как предполагалось использовать все имеющиеся детали от старых коммутаторов, в том числе восстановленные и неликвидные. «Отступления и нарушения были возможны, лишь бы аппарат работал надёжно и как можно больше имелся бы их выпуск»29.

Лучше дело обстояло в пошивочном цехе, где в феврале 1942 г. уже начался выпуск отдельных изделий спецзаказа30.

К апрелю 1942 г. производственные территории завода были организованы следующим образом. В цехе № 1 рабочие занимались ремонтом аппаратуры связи: телеграфной аппаратуры систем Бодо, Морзе, Шорина, Юза, СТ-135 и швейцарских коммутаторов; телефонных коммутаторов и аппаратов систем ЦБ и МБ. В цехе трудились пять рабочих и четыре ученика. Рабочие не обладали достаточными знаниями, умениями и опытом, трое из них были допризывного возраста. Требовалось принять в цех ещё восемь механиков 5–7-го разрядов. Цехом руководил Василий Иванович Савинов.

Цех № 2 занимался изготовлением деталей для ремонта телефонно-телеграфной аппаратуры и выпуска телефонных номерников, то есть обеспечивал деталями цеха № 1 и 4. Начальником цеха был Н. В. Смирнов*30 . Под его руководством цех проявил себя как передовой уже в первом квартале 1942 года. Для сборки номерников цех освоил выпуск 20 наименований деталей вместо установленных правительственным заданием 11. Для работы цеха требовалось 27 рабочих, в то время как работало 16, причём 3 из них были ученики. Срочно требовались токари, револьверщики, слесари и столяры.

Цех № 3 являлся цехом пошивки почтового имущества. С января 1942 г. начальником цеха был назначен И. С. Шакурин**30 . Он прибыл в город Киров с оборудованием эвакуированной швейной фабрики № 17 НКС, влившимся в завод связи № 19. Оборудование установили в феврале 1942 г., и к концу первого квартала благодаря умелому руководству начальника цеха план пошивочных изделий был перевыполнен. Принятые на завод кировчане в короткий срок освоили изготовление продукции военного назначения – изделий для работы по подвеске линий связи на столбовых устройствах: монтёрские пояса (с пластинами, полукольцами, горбатиками и карабинами), фурнитуру к ним, монтёрские когти, ремни к ним, множество других деталей (болтов, желобов, трубостоек, струбцин и других). В цехе шили мешки брезентовые и из мешковины, сумки нагрудные, разносные для почтальонов и инструментальные, баулы и чемоданы, покрывала на автомобили и повозки (для завода № 38 НКТП), красноармейские бекеши (офицерские полушубки из натуральной овчины) и госпитальные принадлежности. Швеями работали женщины средних лет. Часть заказов фабрики передали местным артелям, а льняные мешки поручили шить надомницам на своих ножных машинках31 .

Цех № 4 собирал номерники, монтировал их и готовил к сдаче. Кроме того, ремонтировал коммутаторы и телефоны системы МБ и ЦБ**31 . Начальник цеха № 4 Н. В. Лебедь***31 и мастер Н. В. Савинов организовали в декабре 1941 г. ремонт коммутаторов, а в первом квартале 1942 г. освоили выпуск номерников32. Фактически в цехе работали трое рабочих, которые разбирались в схемах коммутаторов и обладали опытом в работах по телефонии. Требовалось срочно набрать квалифицированных сотрудников.

Из документов видно, что ассортимент продукции завода № 19 был разнохарактерным: электротехническая аппаратура, слесарно-механические и швейные изделия33.

В апреле 1942 г. чертежи электрической схемы номерников и деталей, входящих в комплект, были направлены для утверждения в Наркомат. 11–14 июня в Киров начали поступать от Свердловского завода № 24 чертежи для изготовления отдельных деталей, к концу июня 1942 г. были смонтированы первые 19 номерников34.

Уже в сентябре 1942 г. в газете «Кировская правда» объявили, что «завод, где директором тов. Могирев», входит в число предприятий города, перевыполнивших сентябрьский план выпуска продукции для фронта35.

Наиболее важным вопросом всех эвакуированных предприятий в город Киров был вопрос кадров. Списочный состав завода № 19 за первый год работы в Кирове постоянно менялся. После эвакуации из Ленинграда, вследствие ухода основных производственных кадров в Красную армию и перепрофилирования производства, вынуждены были набрать и обучить новых работников. В январе 1942 г. на заводе работали 78 человек (9 инженерно-технических работников, 9 служащих, 34 рабочих, 6 человек младшего обслуживающего и 20 человек непроизводственного персонала). К апрелю штат уменьшился до 70 работников, из которых было 53 квалифицированных (6 инженерно-технических работников, 47 рабочих) и 17 учеников.В апреле 1942 г. завод объявил дополнительный набор рабочих на производство: токарей, слесарей, монтажников-механиков по телефонии, швей-мотористок, чернорабочих и уборщиц36.

Кадровый вопрос решился за счёт приёма в апреле – июле выпускников школ ФЗО37. Только 21 апреля одновременно на завод пришло 60 учеников. Их подготовка была крайне низкой. Директор завода А. Л. Могирев говорил: «…завод требовал слесарей, фрезеровщиков, токарей, монтажников, телефонистов по ремонту Морзе, Бодо и Юза. В конечном итоге с заводскими требованиями не посчитались вышестоящие организации и выделили линейщиков-надсмотрщиков*37 , ничего общего не имеющих с профилем заводской работы»38.Заводчане приложили все усилия по закреплению молодых кадров. Чтобы подготовить квалифицированных работников, предприятие превратилось в своеобразный учебный центр. Начальники цехов, бригадиры, а также старые кадровые рабочие обучали методам работы вновь пришедших непосредственно на рабочем месте бригадным способом. Дополнительно особый вид техучёбы был введён для молодёжи до 16 лет. Ежедневно подростки по одному часу занимались по теории электротехники с инженером Н. В. Лебедь, затем 4 часа шли практические занятия в цехах под руководством мастера И. В. Гукова*38 и начальника цеха Н. В. Смирнова.

За 1942 год коллектив увеличился почти в два раза. На 31 декабря он насчитывал 144 человека (12 инженерно-технических работников, 94 рабочих, 5 служащих, 5 человек младшего обслуживающего и 28 непроизводственного персонала)39. Весь 1942 год завод на 80 % был охвачен учёбой в том или ином виде. Одновременно шли изменение профиля предприятия (только 9 % изделий выпускались до 1942 г.), перестройка производства, переквалификация старых рабочих и обучение недавно принятых40.

Процесс обучения продолжился и в 1943 году. Было подготовлено и переведено из учеников в рабочие 29 человек, 70 работников прошли курсы повышения квалификации. На 1 января 1944 г. на заводе числились 125 человек (39 мужчин и 86 женщин). Их возрастной состав был следующим: подростки до 14 лет – 5 человек, с 14 до 16 лет – 22, с 16 до 18 лет – 15 человек, взрослые рабочие от 18 до 50 лет – 78, старше 50 лет – 541.

Освоение новых заказов вызвало всплеск рационализаторских предложений. Некоторые из них носили массовый характер и по сути были коллективным рацпредложением или усовершенствованием. Отмечалось, что иногда было затруднительно установить, чьё именно это предложение42.

Мобилизация всего коллектива и хорошие организаторские способности руководителей позволили заводу № 19 быстро преодолеть производственные трудности и перевыполнить установленные планы по выпуску номерников.

Первоначально показатели работы предприятия были нестабильными. В течение 1942 г. ежемесячно выполнение плана составляло то 50 %, то 195 %43, а по итогам года составило 100,5 %. За 1942 г. было изготовлено и отправлено Управлению связи Красной армии 212 номерников при установленном плане в 205 единиц44. За освоение выпуска номерников коллектив завода № 19 получил благодарность от руководства Кировской области. Директор А. Л. Могирев также дважды был отмечен благодарностью Кировского обкома партии и Облсовета депутатов трудящихся (9 сентября и 3 ноября 1942 года).

С января 1943 г. рост выпуска продукции резко увеличился: в январе составил 232 %, феврале – 244 %, марте – 253 %45. Кроме того, пошивочный цех сверх плана изготовил специзделия для восстановления линии связи в освобождённых районах страны. В газете «Кировская правда» писали: «Тов. Шакурин – начальник цеха на заводе, где директором тов. Могирев … твёрдо решил организовать работу коллектива так, чтоб ежемесячно давать продукцию сверх плана. <…> Этот цех ещё 20 января выполнил свой январский план и вот уже 10 дней вырабатывает продукцию сверх плана. <…>»46

Среди заводчан росло число ударников и стахановцев. Если в июле 1942 г. их был 31 человек, то к 1943 г. – 59. Среди них были токарь цеха № 2 Владимир Алексеевич Богдашевич, столяр цеха № 2 Михаил Нестерович Гневышев, слесари цеха № 2 Павел Иванович Алексеев и Илья Захарович Захаров, механик цеха № 1 Василий Ефимович Останин, монтажница цеха № 4 Екатерина Андреевна Филимонова*46 , швеи-мотористки цеха № 3 Анна Ефимовна Гурдюмова, Екатерина Александровна Килякова, Любовь Ивановна Мастюгина и Агриппина Георгиевна Шалаева, шорница цеха № 3 Мария Александровна Новикова, начальник цеха № 3 Иван Степанович Шакурин47. Детали, обработанные в цехе № 3, отличались безукоризненным качеством.

В сентябре 1943 г. Наркомат объявил заводу благодарность и премировал его работников. В октябре годовой план был выполнен. За 1943 год завод произвёл 709 номерников при установленном плане в 700 штук, отремонтировал 55 телеграфных аппаратов Морзе, Бодо и Юза, 69 аппаратов МБ, 97 аппаратов ЦБ, 250 коммутаторов МБ, 200 коммутаторов ЦБ, выпустил 1 015 вызывных и 460 отбойных клапанов для номерников. Был освоен выпуск двух- и трёхпроводных штепселей (сделано 6 950 и 994 штуки соответствующе). В пошивочном цехе сшили 1 460 возовых покрывал, 1 070 автомобильных покрывал, 36 799 брезентовых мешков, 55 почтовых баулов, 1 726 монтёрских поясов, 4 330 разносных сумок. Вся спецпродукция отличалась высоким качеством: номерники приняты по 1-й категории, по другим изделиям нареканий не было. Доля брака по отношению к общему выпуску изделий составила 0,2 %48.

Осенью 1943 г. об успехах заводчан писали в газете «Кировская правда»: «Коллектив завода, где директором тов. Могирев, борется за выполнение годового производственного плана к 15 октября. Молодой рабочий тов. Видякин, освоив производство литья одной детали, на днях дал 5 норм в смену. Из школы трудовых резервов пришла на завод тов. Бобылева. Обрабатывая детали для клапанов, она обогнала в производительности труда тов. Видякина и за смену выполнила задание на 540 проц[ентов]. Но никто из рабочих завода не добился такого успеха, как тов. Машкина. Работая в одном из цехов токарем, она 7 октября дала 7 норм, обработав 450 деталей при задании 64. Для выпуска продукции заводу требовался цинк, но его в запасе не оказалось. Тогда было решено упростить изготовление деталей, штамповать их из латунных листов, которых на складе достаточно. Это мероприятие позволило увеличить выпуск деталей почти в десять раз»49.

В другой публикации сообщалось: «На заводе, где директором тов. Могирев, число рабочих значительно меньше, чем требуется по плану. И между тем, это предприятие ежемесячно даёт фронту продукцию сверх задания. <…> Сейчас каждый рабочий завода в среднем выполняет по две нормы. <…> Широкое распространение получило на заводе движение совместителей профессии. Молодой литейщик тов. Видякин отлично справляется с работой на прессах. Кроме того, он хороший слесарь. Умело используя свой рабочий день, тов. Видякин высвободил заводу 2 человек. Цеховая учётчица тов. Симонова, выполнив свои обязанности по учёту, встаёт к станку и помогает слесарям. Большое внимание обращается на организацию рабочего места. Благодаря приспособлениям стахановцы добиваются небывалой выработки. На днях, обтачивая детали к сердечнику, тов. Бобылева выполнила 9 норм. Такой высокой производительности труда до сих пор на заводе не имел ни один рабочий. <…>»50.

Завод успешно производил специзделия в течение 1944–1945 годов. К сожалению, сведений о количестве выпущенных номерников за данный период в архивных документах найти не удалось. Известно, что в первом полугодии 1944 г. завод ежемесячно выпускал продукции на 140–170 % от установленного задания, план 1944 г. был выполнен полностью51. По итогам соцсоревнования предприятий НКС в апреле – мае 1944 г. заводу было присуждено переходящее Красное Знамя ВЦСПС52.

А. Л. Могирев руководил заводом № 19 НКС до 9 марта 1945 г., затем его перевели на работу в Ленинград, а директором завода назначили П. Ф. Байкова, ранее занимавшего должность главного инженера53.

Наряду с выполнением оборонного заказа, с 1943 г. завод № 19 выпускал продукцию мирного назначения – изделия повседневного спроса. Так, в 1943 г. в цехе № 3 организовали починочные мастерские обуви и верхнего платья, в цехе № 2 делали висячие замки, ножи, табуреты и другие товары широкого потребления, а цех № 1 выпускал электрозажигалки и электроприкуриватели54. В марте 1943 г. завод приступил к изготовлению предметов обихода для колхозного двора (рукомойники, вёдра и другое)55. С первого квартала 1944 г. выпускались четыре вида запасных частей для тракторов и комбайнов56.

Заводчане продолжали героически трудиться и после окончания войны. Подводя итоги работы завода за военный период, 2 июля 1945 г. в отчёте писали: «…В настоящий момент с переходом на мирное положение наш коллектив не снизит темпов работы, учитывая, что изготавливаемая заводом продукция так же необходима и в мирное время, потому что связь нужна во всяких случаях жизни … и в большем количестве потребуется по восстановлению народного хозяйства нашей великой Родины»57.

Завод № 19 НКС действовал в Кирове по ноябрь 1949 года. В личном деле директора завода П. Ф. Байкова имеется запись о его увольнении с 24 ноября 1949 г. в связи с расформированием предприятия58.

В условиях войны бесперебойность и качество связи имели важное значение. Выпускаемые и вовремя отремонтированные заводом № 19 аппараты способствовали слаженной работе воинских подразделений и чёткому движению железнодорожного транспорта без нарушений графиков. Мобилизация сил небольшого коллектива и хорошие организаторские способности его руководителей позволили заводу справиться с полученным военным заданием по выпуску номерников и внести свой вклад в долгожданную Победу.

Примечания

1ЦГАКО. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.

2Там же. Д. 2. Л. 35.

3Там же. Ф. П-591. Оп. 3. Д. 82. Л. 68.

*4Могирев Александр Леонидович родился в 1900 г. в Санкт-Петербурге. В 1934–1940 гг. учился в Ленинградской промышленной академии им. И. В. Сталина. В 1929–1931 гг. работал на административной работе в Тресте заводов слабого тока Наркомата тяжелой промышленности СССР; в 1931–1934 гг. – начальником специального управления Всесоюзного электрослаботочного объединения Наркомата оборонной промышленности СССР; в 1934–1937 гг. – начальником особых монтажей Балтийского, Черноморского флотов; в 1937–1940 гг. – управляющим Черноморским, затем Ленинградским отделением Главного отделения электрослаботочной промышленности Наркомата авиационной промышленности СССР; в 1940–1941 гг. – начальником строительства связи треста «Электросвязь» НКС; с июня 1941 г. по 9 марта 1945 г. был директором завода № 19 НКС (ЦГАКО. Ф. П-1290. Оп. 19. Д. 1014).

4Там же. Ф. Р-2169. Оп. 5. Д. 16. Л. 318–319.

5Там же. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 208. Л. 21.

6Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об., 11 об.

7Там же. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 208. Л. 14.

8Там же. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 15. Л. 37–37 об.

9Там же. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 236. Л. 13 об.

10Там же. Д. 23. Л. 6.

11Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.

12Там же. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 236. Л. 5.

13Там же. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 15. Л. 37 об.

14Там же. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 236. Л. 1.

15Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 об. – 7.

16Там же. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 236. Л. 15.

17Там же. Ф. П-591. Оп. 3. Д. 82. Л. 78.

*17Отдел промышленных предприятий НКС находился по адресу: г. Москва, ул. Горького, д. 17.

**17Уфимская группа ОПП НКС находилась по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 28.

18Там же. Оп. 4. Д. 188. Л. 2–2 об.

19Там же. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 236. Л. 2–3, 12–12 об.

20Требуются // Кировская правда. 1942. 14 янв. (№ 11). С. 4.

21Т-14. Полевые телефоны Красной Армии (1928–1945), включая Лендлиз // Радиомузей «Средства связи двух мировых войн» : сайт. URL: http://www.rkk-museum.ru/excursions/exn1.shtml (дата обращения: 30.10.2023).

22ЦГАКО. Ф. П-591. Оп. 3. Д. 82. Л. 69.

23Там же. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 236. Л. 12 об., 54.

24Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 а.

25Там же. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 236. Л. 10.

26Там же. Л. 55–56.

*26Байков Пётр Фёдорович родился в 1908 г. в г. Городок Витебской губернии. В 1936 г. окончил спецфак Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ленина, получив специальность инженер-электрик. В 1934–1940 гг. работал техником, заместителем начальника отдела, главным инженером и начальником отдельного монтажного бюро 5-го проектно-монтажного треста (Связьмортрест) оборонной промышленности СССР, занимавшегося разработкой систем электро- и радиосвязи в различных сферах; в 1940–1941 гг. – главным технологом Северо-Западного отделения Электромортреста оборонной промышленности СССР. С 18 августа по 10 декабря 1941 г. был в Ленинградском народном ополчении. По направлению НКС 26 декабря 1941 г. прибыл в г. Киров и приступил к работе главным инженером завода № 19 НКС (ЦГАКО. Ф. П-1290. Оп. 18. Д. 32. Л. 3 об.).

27Там же. Л. 5, 7.

28Там же. Ф. П-591. Оп. 3. Д. 82. Л. 205.

29Там же. Д. 104. Л. 9.

30Там же. Л. 8.

*30Смирнов Николай Владимирович родился в 1898 г. в дер. Павлово Солигаличского уезда Костромской губернии. Окончил трехгодичную начальную школу в с. Николо-Березовец. С 1925 г. работал слесарем-механиком в ЛОУС, с 1929 г. – заведующим учебно-производственными мастерскими в институте связи, с 1934 г. по 1938 г. при слиянии мастерских – начальником цеха № 2 мастерстих ЛОУС, с 1938 по 1941 г. – заместителем директора завода № 19 НКС, с 1941 г. – начальником цеха № 2 завода № 19 НКС, с декабря 1942 г. – секретарём первичной партийной организации завода № 19 НКС (ЦГАКО. Ф. П-1293. Оп. 10. Д. 1634. Л. 3, 6).

**30Шакурин Иван Степанович родился в 1900 г. в г. Можайске Московской губернии. С 1913 г. работал учеником портного у частного кустаря, с 1916 г. – портным в разных организациях. С 1931 г. был портным, затем инструктором, начальником цеха в школе ФЗУ им. Н. К. Крупской. В 1937 г. окончил одногодичные хозяйственные курсы в Москве. С 1938 г. назначен директором Московской фабрики почтового имущества (позднее – швейной фабрики № 17) НКС, с января 1942 г. – начальником швейного цеха, влившегося в завод № 19 НКС (ЦГАКО. Ф. П-1293. Оп. 8. Д. 2002. Л. 5–5 об.).

31Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 2. Л. 35.

*31В телефонной системе МБ устанавливался индивидуальный источник питания микрофона – местная батарея. Система МБ применялась в телефонных сетях небольшой ёмкости и аппаратах оперативной связи. В системе ЦБ микрофоны абонентов получали питание от общей центральной батареи, расположенной на телефонной станции, к которой подключались аппараты.

**31Лебедь Нина Васильевна родилась в 1906 году. С 1928 г. работала счетоводом газетного бюро. В 1930–1935 гг. обучалась в Ленинградском электротехническом институте связи, после окончания которого работала инженером в Управлении ленинградской городской телефонной сети. В августе 1941 г. эвакуировалась вместе с заводом № 19 НКС, где с октября 1941 г. работала начальником отдела технического контроля (ЦГАКО. Ф. П-591. Оп. 3. Д. 153. Л. 20–21).

32Там же. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 236. Л. 21.

33Там же. Оп. 9. Д. 58. Л. 9.

34Там же. Оп. 8. Д. 236. Л. 56.

35Заводы, перевыполнившие сентябрьский план // Кировская правда. 1942. 2 окт. (№ 233). С. 1.

36Требуются // Кировская правда. 1942. 10 апр. (№ 85). С. 2.

37ЦГАКО. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 1. Л. 14 об., 23.

*37Линейный надсмотрщик подразделений частей связи по обслуживанию и охране линий связи. В его обязанности входили прокладка линии связи, содержание в технической исправности участка связи, охрана, восстановление, устранение её обрывов и параллельных подключений, налаживание аппаратуры связи.

38Там же. Ф. Л. 23.

*38Гуков Иван Васильевич родился в 1909 г. в дер. Луговая Михайловского уезда Рязанской губернии. С 1927 г. работал в Ленинграде на предприятиях НКС: сначала учеником механика на главном телеграфе, с 1930 г. телеграфные мастерские были переведены на Лианозовский электромеханический завод (завод ЛЕМЗ, Лафляндская, 18). С сентября 1931 г. по июнь 1933 г. проходил действительную службу по призыву в Красной армии, с сентября 1939 г. по август 1940 г. воевал на Финском фронте, был ранен, по инвалидности демобилизован. С 21 июня 1941 г. по февраль 1942 г. вновь воевал, был на Северо-Западном фронте, имел ранение. С 1933 г. работал механиком на заводе № 8, с 1934 г. – механиком в мастерских связи ЛОУС, ставших позднее заводом № 19 НКС, с февраля 1942 г. назначен мастером телеграфного цеха завода № 19 НКС (ЦГАКО. Ф. П-591. Оп. 4. Д. 188).

39Там же. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 208. Л. 18.

40Там же. Л. 20.

41Там же. Л. 72.

42Там же. Л. 16.

43Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 2. Л. 35 об.

44Там же. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 208. Л. 15.

45Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 2. Л. 35 об.

46Продукция сверх плана для освобожденных областей // Кировская правда. 1943. 30 янв. (№ 24). С. 1.

*46Филимонова Екатерина Андреевна родилась в 1910 г. в Ленинграде, работала в системе НКС с 1930 г., была монтажницей телефонного цеха, эвакуировалась в г. Киров. В октябре 1941 г. поступила на завод № 19 НКС. Систематически перевыполняла производственные нормы, производительность её труда за 1942 г. составила 170 %. За период работы на заводе подготовила 10 человек, которые также были передовиками производства. Внесла ряд рационализаторских предложений, по её инициативе заменён ряд остро дефицитных телефонных деталей (ЦГАКО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 90. Л. 21).

47ЦГАКО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 208. Л. 20.

48Там же. Л. 64, 71–72.

49Семь норм за смену // Кировская правда. 1943. 10 окт. (№ 208). С. 2.

50Каждый рабочий – двухсотник // Кировская правда. 1943. 30 нояб. (№ 242). С. 1.

51ЦГАКО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 39. Л. 33–36, 53, 66.

52Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 3. Л. 14.

53Там же. Ф. П-1290. Оп. 18. Д. 32. Л. 3 об.

54Там же. Ф. П-1578. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.

55Там же. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 208. Л. 21.

56Там же. Ф. П-591. Оп. 7. Д. 6. Л. 55.

57Там же. Ф. П-1578. Оп. 2. Д. 1. Л. 33.

58Там же. Ф. П-1290. Оп. 18. Д. 32. Л. 1.

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих