Из истории эпидемии «испанки» в Вятской губернии в 1918–1919 гг.

А. А. Леонтьев

В начале XX в. Вятская губерния была одним из крупнейших и густонаселённых регионов нашей страны, являясь при этом ещё и значительным транспортным узлом.

В 1895 г. император Николай II подписал Указ о начале строительства железной дороги от Перми до Котласа через административный центр Вятской губернии — город Вятку. Непосредственно работы по сооружению железной дороги в черте города Вятки были начаты 19 августа 1895 года. Здание вокзала было заложено весной 1897 г., а уже 21 октября он принял первых пассажиров.

В

Кроме динамичного развития железнодорожного транспорта, по реке Вятке и другим полноводным рекам губернии ещё с XIX в. осуществлялось активное пассажирско-грузовое пароходное сообщение.

Начавшаяся Первая мировая война повлекла масштабное передвижение больших масс людей, связанное с эвакуацией населения и различных учреждений из западных областей, перемещением войсковых частей, размещением эвакуационных госпиталей. В свою очередь, это неизбежно приводило и к росту эпидемиологической напряжённости. Ещё более эпидемиологическая ситуация ухудшилась после подписания между Советской Россией и Центральными державами Брестского мира 3 марта 1918 г., когда с фронта начали возвращаться домой массы демобилизованных солдат.

Здесь нужно добавить, что всего на несколько недель ранее, в январе — феврале 1918 г., в США среди военнослужащих произошла вспышка гриппоподобного заболевания, в апреле оно уже проявилось во Франции, в мае — Швейцарии, Испании, Италии, Сербии и Англии, а затем и в Южной Африке. В июне новая болезнь добралась до Польши, Румынии, Швеции и Германии и даже до Индии. В июле она была отмечена в Бельгии, Голландии и Дании. Осенью 1918 г. новое заболевание, называемое «испанской болезнью» (или просто «испанкой»), добралось и до России.

В центральные регионы РСФСР болезнь, по всей вероятности, была занесена демобилизованными военнослужащими с западных фронтов. Учитывая ключевое транспортное положение Вятской губернии, «испанка» должна была вскоре появиться и здесь. Так оно и случилось в сентябре 1918 г., когда на территории Вятской губернии появились первые заболевшие новым гриппом.

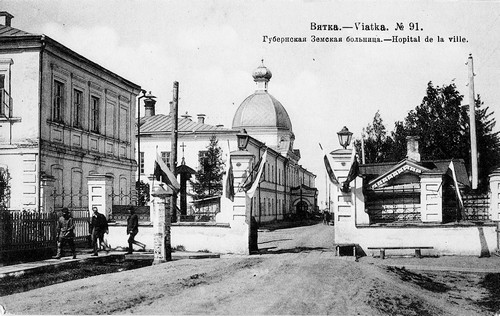

Вятская губернская земская больница. Начало XX в. ЦГАКО

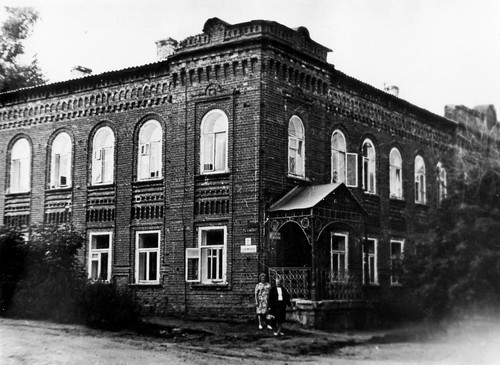

Земская больница. Терапевтический корпус. 1970 г. ЦГАКО

По имеющимся сведениям, эпидемия «испанки» докатилась до Вятской губернии во второй декаде сентября 1918 года1. Первыми под удар нового заболевания попали жители Малмыжского уезда, причём оно классифицировалось поначалу как тяжёлая форма инфлюэнцы. С территории Малмыжского уезда «испанка» распространилась уже по территории всей губернии.

В связи с этим Вятский губернский отдел здравоохранения 21 сентября 1918 г. разослал циркуляр для уездных отделов здравоохранения, где констатировалось, что «в последнее время, главным образом среди красноармейских частей, наблюдаются заболевания новой, не только для Вятской губ[ернии], но и для всей России, так называемой „испанской болезнью“». Отмечалось, что болезнь эта носит инфекционный эпидемический характер, способна быстро распространяться. Выражалась она в повышении температуры, сильном кашле с гнойной мокротой, конъюнктивитах, сильных болях в ногах и спине, опухании лица и цианозе. Для предотвращения распространения этой болезни среди населения отдел здравоохранения Вятского губисполкома предписывал при появлении такого рода больных изолировать их в помещениях, занимаемых ими, производить дезинфекцию и вообще принимать все срочные меры как по отношению к острозаразным инфекционным болезням. В случае обнаружения заболеваний «испанской болезнью» в уездах Вятской губернии местные отделы здравоохранения должны были доносить об этом по телеграфу в губернский отдел. О содержании этого циркуляра предписывалось срочно уведомить весь медицинский персонал губернии2.

25 сентября 1918 г. исполком Вятского уезда уже докладывал, что в пределах непосредственно Вятского уезда появилась и сильно распространилась эпидемия «испанской болезни»; только за сутки в Посадской волости было зарегистрировано 10 заболевших, в Загарской волости — 27 заболевших, из них 4 человека скончались в течение истёкших суток.

Эпидемия и в самом деле распространялась весьма широко в течение короткоговремени. 2 октября 1918 г. тот же исполком Вятского уезда вновь докладывал, что в течение недели в Загарской волости заболело 202 человека, в Кстининской волости — 76 человек, а в Бобинской — 3 человека. Кроме того, в Вятскую уездную больницу поступили заболевшие из Просницкой, Загарской, Пальничной, Кстининской, Якимовагинской и Пасеговской волостей — всего в количестве 12 человек. Остальные заболевшие, как указано в документе, проходили лечение у себя дома3.

Несмотря на принятые меры, в начале октября 1918 г. «испанская болезнь» распространилась во всех уездах, и оттуда в губернский центр начали поступать требования о высылке в охваченные эпидемией местности врачей, фельдшеров, сестёр милосердия, санитаров, медикаментов и денежных сумм на приобретение необходимых для борьбы с инфекцией средств4.

На начало октября 1918 г. пришёлся мощный всплеск заболеваемости «испанкой» в самом губернском городе Вятке, где болезнь приняла такой размах, что больными были заняты все лечебные места в больницах, госпиталях, лазаретах, медпунктах. Для размещения вновь поступающих больных пришлось экстренно освободить холерный госпиталь. Вскоре и этого здания оказалось недостаточно; для заболевших «испанкой» был выделен барак, ранее служивший для размещения психиатрических больных5. Но и при этом значительной части больных приходилось проходить лечение амбулаторно, что, в свою очередь, ещё более способствовало распространению «испанки» среди населения6.

28 сентября 1918 г. из Малмыжа в Вятку пришёл пароход «Три брата»*6 с 200 заболевшими на борту. Поскольку мест в городских госпиталях к тому времени уже не было, больных решили разместить в стенах Вятской духовной семинарии7.

Пароход «Герцен» у пристани г. Кирова. 1950-е гг. ЦГАКО

19 октября 1918 г. Вятское медицинское общество организовало Комиссию по исследованию и борьбе с «испанской болезнью», в основу деятельности которой, как следует из названия, было положено изучение данной болезни и выработка возможных мер борьбы с ней8.

Деятельность данной комиссии протекала в двух — научном и общественно-гигиеническом — направлениях. Наиболее значимыми мероприятиями по первому из них стали точное систематическое освещение новой болезни с клинической стороны путём выделения особых палат с назначением туда опытных врачей, обеспечение госпиталей термометрами, температурными листами и другими предметами ухода и наблюдения за больными, схематизация наблюдений за больными в лечебных учреждениях, как можно более точная регистрация всех случаев заболеваний «испанкой» и смертей от неё.

В общественно-гигиеническом направлении перед комиссией была поставлена задача по оповещению населения путём расклейки информационных плакатов, издании брошюр и листовок об «испанской болезни», её симптомах, профилактике и лечении. Кроме того, комиссия уделяла большое внимание проведению разъяснительных лекций среди населения по профилактике заболевания и ходе эпидемии. Примером служит изданная 11 ноября 1918 г. памятка, где описывались симптомы болезни, заключавшиеся в том, что «у больного делается жар, общее тяжёлое недомогание, царапание в горле, нередко кровотечение из носа и кашель с отделением мокроты, иногда с кровью». Упоминалось о самом частом наблюдаемом в ходе болезни осложнении — воспалении лёгких. Комиссия в данной листовке предупреждала, что «возможны случаи передачи болезни непосредственно от больного здоровому, когда при кашле больного мелкие капельки его мокроты попадают на здорового». Исходя из имевшихся на тот момент знаний о природе «испанки», комиссия предлагала соблюдать некоторые простые меры для предупреждения распространения этой болезни и заражения ей. В частности, рекомендовалось «остерегаться близко стоять к кашляющим лицам во избежание заражения через мелкие брызги и капельки мокроты; кашляющий во избежание заражения других должен или отворачиваться в сторону, или прикрывать рот рукой», «следить за чистотой тела, рук и рта», поскольку «частое посещение бани и смена белья, прополаскивание рта хотя бы кипячёной водой после каждого приёма пищи, мытьё рук перед едой — лучшие средства для предупреждения этой болезни». Говорилось и о том, что в помещениях необходимо соблюдать самую тщательную чистоту, не хранить в комнатах грязного белья, регулярно проводить влажную уборку. В случае появления вышеуказанных симптомов больного следовало немедленно уложить в постель в отдельной комнате и обратиться за медицинской помощью9.

Впрочем, как видно из упомянутой памятки, симптомы болезни описывались обобщённо, поскольку составить точную клиническую картину по имевшимся на тот момент случаям ещё не представлялось возможным.

К концу ноября 1918 г. из разнообразной переписки и донесений с мест Комиссия по борьбе с «испанкой» приблизительно составила следующую клиническую характеристику заболевания: "болезнь эта в большинстве случаев начинается внезапно, за исключением тех немногих случаев, когда больной за

При аускультации*9 выслушиваются сухие и влажные крупно и среднепузырчатые хрипы. По вечерам температура обычно поднимается, больной чувствует себя крайне слабым. Очень часто уже на другой день болезни увеличиваются печень и селезёнка.

Язык сильно обложен, грязновато-жёлтого цвета, растрескавшийся, дёсны часто разрыхлены, сине-багрового цвета. Часто наблюдается кровотечение из носа. Почти во всех случаях наблюдалась катаральная ангина и увеличенные болезненные подчелюстные железы. Со стороны брюшных органов наблюдается метеоризм и боли, запоры, а в некоторых случаях поносы. Температура держится

Ещё 5 октября 1918 г. состоялось заседание коллегии Вятского губернского отдела здравоохранения, в ходе которого были зачитаны телеграммы от Нолинского, Уржумского и Котельничского уездных отделов здравоохранения о появлении массовых заболеваний «испанской болезнью», во всех телеграммах запрашивались деньги и медикаменты. Гликерия Алексеевна Трейтер (родная сестра известного вятского врача и политика Василия Алексеевича Трейтера), работавшая в то время в составе коллегии, предложила выделить запрашиваемые уездами деньги, но выслать их не телеграфом, а с представителем губздравотдела — старшим врачом Вятской губернской больницы Виктором Константиновичем Поленовым. Он должен был ознакомиться с положением дел непосредственно на месте и контролировать расход отпущенных денег. Коллегия губздравотдела это решение поддержала — Нолинскому, Уржумскому, Котельничскому и Малмыжскому уездным отделам здравоохранения было выдано 10 000 рублей, военной посылкой высланы запрашиваемые медикаменты. Сверх того, командируемому доктору В. К. Поленову было выделено 10 000 рублей для передачи их, по его усмотрению, Нолинскому и Уржумскому здравотделам на текущие расходы.

Сотрудники Вятского губздравотдела. 1918 г. ЦГАКО

Доктор В. К. Поленов в сопровождении двух фельдшеров в течение октября 1918 г. совершил инспекторскую поездку по Вятской губернии, посетив Орловский, Котельничский, Советский, Нолинский, Уржумский и Малмыжский уезды. Командировка доктора была сложной не только по причине большого количества организационной работы, но ещё и ввиду осеннего времени, когда дороги в Вятской губернии были совершенно непроезжими, а погода — холодной и дождливой, с ночными заморозками11.

К 2 ноября 1918 г. возложенная на доктора Поленова миссия была успешно завершена, и он вернулся в Вятку. Ознакомившись с положением дел на местах, доктор представил коллегии Вятского губздравотдела подробнейший доклад, где констатировалось, что пандемия «испанки» началась в Вятской губернии в селе Вятские Поляны, куда болезнь была занесена, по-видимому, из соседней Казанской губернии. Начавшись там в начале сентября, она появилась около 10 сентября в городе Малмыже, около 15 сентября — в сёлах Цепочкино, Медведок и городе Советске, около 20 сентября — в городе Котельниче, около 25 сентября — в городе Нолинске. Можно заметить, что заболевание распространялось вдоль реки Вятки, от пристаней, откуда оно веерообразно распространилось вглубь уездов, в конечном счёте охватив всю их территорию12.

Однако в ходе своей командировки В. К. Поленов отметил, что отдельные случаи подобных болезней были и раньше. Он приводил в пример любопытные наблюдения фельдшера Гаркунова, практиковавшего пациентов из деревни Новая Тушка Малмыжского уезда. Там ещё в мае 1918 г. наблюдались необычного характера довольно многочисленные и очень тяжёлые формы инфлюэнцы13. Интересным фактом являлось то обстоятельство, что почти все лица, переболевшие ранее этой болезнью (а в Новой Тушке переболело почти всё население), во время возникновения пандемии «испанской болезни» остались здоровыми, а повторные заболевания были крайне редкими. Таким образом, делал вывод доктор Поленов, однократное перенесение болезни создавало некоторый иммунитет, что подтверждало тождество обеих инфекций14.

Как уже упоминалось, всеми медиками-наблюдателями отмечалась крайняя заразительность «испанской болезни»: уже через несколько дней после появления первых случаев количество больных исчислялось сотнями. Доктор Поленов был свидетелем наплыва массы заболевших в Орловскую уездную больницу, когда не только собственно больничные помещения, но даже весь двор и улица перед ней были сплошь запружены больными «испанской болезнью», а медицинскому персоналу даже при самой интенсивной работе едва удавалось завершить приём всех пациентов только к позднему вечеру. Ещё одним примером крайней заразности нового заболевания служит случай в городе Нолинске, куда «испанка» была занесена двумя служащими уездного казначейства. На следующий день после их прибытия в городе уже насчитывалось три десятка больных. В Уржумском медицинском участке за вторую половину сентября 1918 г. было зарегистрировано 502 больных, а в первой половине октября их было уже 4 352. Если в семье появлялся больной «испанской болезнью», то в ближайшие дни заболевали почти все члены семьи, начиная от самых маленьких детей до стариков. Особенно драматическая ситуация складывалась в охваченных пандемией деревнях, где все жители были больны; там даже некому было истопить печь в доме, приготовить пищу или даже принести воды15.

Доктор Поленов отмечал, что первые случаи болезни, появившиеся на пристанях и в ближайших окрестностях, протекали достаточно легко, почти не вызывая смертности, однако при переходе эпидемии вглубь уездов «испанка» приобретала более тяжёлый характер, давала много осложнений и сопровождалась высокой смертностью.

По мнению наблюдателей, опрошенных доктором Поленовым, заболеваемость по отношению ко всему населению составляла около

Течение болезни, в целом, укладывалось в вышеприведённую клиническую картину, данную Комиссией по борьбе с «испанской болезнью». Из осложнений болезни наиболее частой формой являлись кровотечения, катаральная и крупозная пневмонии, гнойное воспаление среднего уха, а у беременных женщин — выкидыши. В Малмыжском и Уржумском уездах были зафиксированы кишечные формы «испанки» с выраженными холероподобными состояниями (понос, рвота, судороги, перитонит), что вводило в заблуждение местный медицинский персонал16.

Смертность от осложнений болезни (главным образом, поражения лёгких) представляла собой пёструю картину. Если первая волна «испанки» почти не вызывала смертности, то при второй волне смертность составляла 10 % и более от числа заболевших. В Уржумской уездной больнице смертность в сентябре 1918 г. составляла 8 %, а в октябре — уже 25 % от числа заболевших. В Дворищенской и Сунской волостях Нолинского уезда смертность достигла крайне высоких цифр; доктор Поленов указывал, что в церковных приходах хоронили по

Наиболее высокая смертность от осложнений «испанки» пришлась на молодое население губернии в «цветущем» возрасте от 20 до 45 лет. И, напротив, детьми и стариками болезнь переносилась сравнительно легко. Медики-наблюдатели, опрошенные Поленовым, связывали это с окончанием полевых работ, когда заболевшие крестьяне при малейшем улучшении вновь приступали к труду. На фоне переутомления и недомогания они получали осложнение ещё большее, как правило — на лёгкие18.

Исходя из этой информации, был выработан перечень мер для лечения и профилактики «испанской болезни» среди населения Вятской губернии. Первостепенное значение отводилось гигиеническим мероприятиям и соблюдению больными строгого постельного режима до полного выздоровления. При медикаментозном лечении рекомендовалось применять кардиостимулирующие и потогонные средства. Остальное лечение — чисто симптоматическое. «Народные» же способы лечения — парка в жарко натопленной бане и употребление домашнего алкогольного напитка (так называемой кумышки) приводили, как правило, к ещё большему количеству тяжёлых осложнений и повышению смертности19.

Наибольшее число заболевших в Вятской губернии пришлось на последние месяцы 1918 г. — сентябрь (заболело 11 990 чел., скончалось 117 чел.)20, октябрь (заболело 63 363 чел., скончалось 1 795 чел.)21, ноябрь (заболело 18 203 чел., скончалось 856 чел.)22 и декабрь (заболело 2 698 чел., скончалось 93 чел.)23. К январю 1919 г. эпидемия пошла на спад (заболело 553 чел., скончалось 10 чел.)24, за исключением вспышки в Слободском уезде. В феврале — апреле 1919 г. наблюдался некоторый подъём заболеваемости «испанкой» в Вятском, Котельничском и Яранском уездах. К маю эпидемия практически стихла; на почти четырёхмиллионное население Вятской губернии за этот месяц пришлось всего 377 случаев заболевания и 25 смертей от "испанки«25. Согласно месячным ведомостям о движении «испанской болезни», всего в Вятской губернии за девять месяцев переболело 105 324 человека (около 3,85 % населения), из которых скончалось 3 038 человек (около 0,08 % населения)26.

Учитывая вышеприведёные факты, когда заболевшие далеко не всегда обращались за врачебной помощью и отсутствие медицинской статистики по Нолинскому и Сарапульскому уездам и Воткинскому заводу в связи с Гражданской войной, возможно допустить, что реальное количество случаев заболевания было выше, как минимум, на одну треть. То же можно утверждать и в отношении смертных случаев от осложнений данной болезни, поскольку в силу примитивной диагностики тех лет регистрировались только смерти, явно вызванные этим заболеванием.

Если говорить в целом о борьбе с «испанкой», то приходится признать, что она не была эффективной, поскольку в те годы ещё не существовало специфических способов её лечения. Практиковавшиеся медиками Вятской губернии методы в этих случаях мало чем отличались от лечения простудных заболеваний, ограничиваясь чаще всего проведением элементарных санитарно-гигиенических мероприятий, применением потогонных и кардиотимулирующих средств. В стране шла Гражданская война, и вятским медикам не хватало не только медикаментов, но самых необходимых вещей. К тому же в военных условиях по причине перемещения больших масс солдат единственно возможный в те времена способ борьбы с данной инфекцией — помещение заболевших на карантин — не мог быть в полной мере реализован.

Примечания

1ЦГАКО. Ф. Р-1089. Оп. 1. Д. 57. Л. 206 об.

2Там же. Л.

33 Там же. Д. 115. Л. 1,

4Там же. Д. 57. Л. 205 об.

5Там же. Л. 207.

6Там же. Л. 204 об.

*6Построен в 1904 г. для торгового дома «Я. Е. Небогатиков и сыновья». После 1932 г. носил название «Герцен», списан в 1959 году.

7Там же. Д. 115. Л. 16.

8Там же. Д. 57. Л. 207.

9Там же. Л. 208 об. — 209.

*9Аускультация (лат. auscultatio «выслушивание») — физический метод медицинской диагностики, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов. Аускультация бывает прямой — проводится путём прикладывания уха к прослушиваемому органу, и непрямой — с помощью фонендоскопа.

10Там же. Л. 207 об. — 212.

11Там же. Л. 212.

12Там же. Л. 213.

13Там же.

14Там же. Л. 213 об.

15Там же.

16Там же. Л. 214 об.

17Там же. Л. 214 об. — 215.

18Там же. Л. 215.

19Там же. Л. 215 об.

20Там же. Д. 112. Л. 15.

21Там же. Л. 14.

22Там же. Л. 13.

23Там же. Л. 12.

24Там же. Л. 11.

25Там же. Л. 7.

26Там же.

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих