О выявлении и обследовании карстовых пещер в Вятской губернии – Кировской области

А. А. Хохлов

Типичным, но при этом самым привлекательным проявлением развития карста являются пещеры. На территории Вятской губернии — Кировской области карстовые пещеры выявлены на р. Немде в Советском районе. Но никто не может точно сказать, сколько всего в области пещер.

Первые упоминания о пещерах на территории Вятской губернии относятся к 1865 году. Общественный деятель, писатель, археолог П. В. Алабин в 1864 г. провёл исследования Нижневодского городища, которое находилось на вершине Буржатского утёса. В своей публикации о проведённых раскопках он писал, что «правый берег реки отвесный, весьма крутой, каменистый, густо поросший дровяным хвойным лесом»1. Упоминается им и небольшая извилистая пещера, которая лежит у основания утёса, «образовавшаяся в каменистом берегу и, вероятно, промытая ключом прежде тут бежавшим»2. Удивительно то, что это единственное упоминание пещеры в краеведческой литературе. Больше эту пещеру никто и никогда не исследовал.

В 1968 г. по распоряжению директора совхоза «Фокинский» часть Буржатского утёса была взорвана для получения известняка. Две трети высоты утёса сохранились3. Судьба пещеры неизвестна. Возможно, она оказалась полностью разрушена. Может быть и такое, что часть пещеры сохранилась и оказалась завалена мелкими обломками известняка.

Историк А. С. Спицын в своей книге «Новые сведения по доисторической археологии Вятского края», вышедшей в 1887 г., сообщал о Чегандинской пещере, пещере «Чёртова печь» на р. Немде у дер. Зараменье Яранского уезда (совр. Советский район), пещере у дер. Родино Уржумского уезда Кичминской волости (совр. Советский район, Лошкарское сельское поселение), об отверстии, похожем на печное чело на берегу р. Вятки у дер. Малые Рожки Малмыжского уезда (совр. Малмыжский район)4.

Чегандинские пещеры, которые ранее находились в Сарапульском уезде, в 1937 г. отошли к Удмуртской АССР, и поэтому мы не будем на них останавливаться. Вызывает большое сомнение существование пещеры около дер. Малые Рожки, так как там нет известняков.

Несомненно, интерес представляет сообщение о пещерах у дер. Родино Уржумского уезда. По данным Уржумской земской управы, как писал А. С. Спицын, «вблизи Яранского тракта недавно была открыта пещера с несколькими ходами. Подробного осмотра этой пещеры нельзя было сделать, так как в некоторых местах хода осенью стояла вода. Ход был довольно узок и низок. При первоначальном осмотре пещеры ничего любопытного в ней не было усмотрено»5. К сожалению, о том, существует ли данная пещера в наши дни, ничего не известно, так как никто из местных геологов, географов или спелеологов в устье р. Кичминки Ложкарского поселения Советского района, куда входит дер. Родино, не исследовал.

Подробнее остановимся на Зараменской пещере, которую в народе ранее называли «Чёртова печь». А. С. Спицын сообщал, что жители дер. Зараменской неоднократно пытались пробраться в пещеру, где предполагалось нахождение большого озера, но возвращались ни с чем, так как «взятые ими с собой свечи скоро потухали. Вход в пещеру очень грязен, мал и вообще весьма неудобен». А. С. Спицын делал вывод о том, что, вероятнее всего, пещера эта «ни что иное, как рукав бывшего когда-то тут родника»6.

1 января 1921 г. группой любителей-краеведов при Советском районном музее в составе И. М. Рухлядьева, заведующего музеем, В. Н. Андриевского, заведующего школой II ступени им. В. И. Ленина, А. В. Мрежкина, учителя Решетниковской школы I ступени, Н. С. Ермакова, служащего уездного Дома крестьянина, было проведено обследование Зараменской карстовой пещеры. В отчёте о результатах обследования написано, что "пещера располагается на правом, высоком берегу р. Немды на высоте

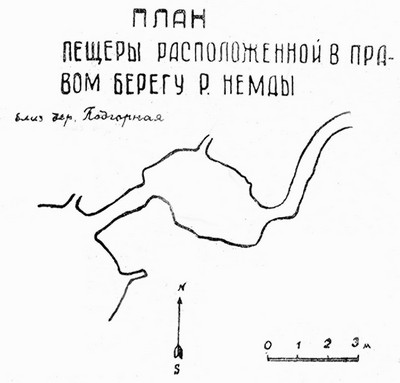

В 1933 г. на кафедру географии Вятского государственного педагогического института им. В. И. Ленина из МГУ перевёлся на работу кандидат географических наук, доцент Николай Георгиевич Рыбин и сразу же подключился к работе в Вятском НИИ краеведения, где ему была дана тема для исследования «Геоморфология центральной части Вятского увала». В 1935 г. Н. Г. Рыбин обследовал карстовые явления на р. Немде. Он подробно описал Зараменскую пещеру и впервые составил её схему. Внутреннее описание пещеры почти полностью повторяло описание 1921 года8.

На этом изучение пещер в области прервалось вплоть до конца

В ходе совместной экспедиции Кировского областного краеведческого музея и Кировского облсовета ВООП по изучению памятников природы, прошедшей в конце июня — начале июля 1969 г., была вновь обследована Зараменская пещера. Эту экспедицию возглавлял Александр Дмитриевич Фокин. В ходе осмотра берега р. Немды у дер. Камень у основания одной из скал (первой от скалы Часовой) были обнаружены два отверстия. В одно из них смог пролезть заведующий отделом природы областного музея Владимир Михайлович Садырин. Короткий вход в пещеру переходил в пустоту высотой до 2 м и длиной

План пещеры, составленный Н. Г. Рыбиным

1 мая 1974 г. спелеологам, работнику Нововятского механического завода Георгию Константиновичу Ломакину и работнику кировского завода «Сельмаш» Николаю Пономарёву, приехавшим на р. Немда на матч городов по скалолазанию, местные жители показали отверстие около просеки, под большой елью, куда стекала вода. На следующий день в течение нескольких часов они раскапывали воронку. В итоге был обнаружен вход в пещеру. Первым во вновь открытую пещеру спустился Георгий Ломакин, а потом и Николай Пономарёв. На следующий день пещеру посетил Анатолий Фокин. На правах первооткрывателя Г. К. Ломакин предложил назвать её "Киров — 600"10.

Летом 1974 г. гидрогеолог и спелеолог А. В. Русских, спелеологи А. Д. Иванов, А. А. Михеев, А. Н. Кизик, Г. К. Ломакин, В. В. Разборнов обследовали берега р. Немды в Советском районе. В ходе экспедиции были вновь измерены основные параметры и составлены схемы пещер «Зараменская» и «Киров — 600». Новая схема пещеры «Зараменская» и её описание почти полностью совпадает с описаниями 1921 и 1935 годов. Кроме того, были открыты новые пещеры на левом берегу р. Немды, которые были названы «Сафроновская», «Парадная», «Холодная», и составлены их схемы11.

В 1975 г. бывшим юннатом музея Сергеем Павловичем Решетниковым во время посещения скальных стенок у дер. Камень на р. Немде было найдено неизвестное растение, которое А. Д. Фокин определил как Шиверекия подольская (Schivereckia podolica Andrz), занесённая в Красную книгу СССР. Почти сразу же на место находки выехала экспедиция в составе директора музея Н. Н. Веселова (который до 1973 г. работал заведующим отделом природы), действующего заведующего отделом природы А. Н. Соловьёва, ветерана музея А. Д. Фокина и С. П. Решетникова. Н. Н. Веселовым была обследована пещера. По его мнению, эту безымянную пещеру следовало бы назвать «Околопольная», так как находится она около поля12. Судя по описанию, это была та самая пещера, которую годом раньше уже обследовали кировские спелеологи и назвали «Киров — 600».

Летом 1978 г. телеоператором Кировского телевидения Анатолием Лопухиным был заснят телефильм «На берегах Немды». Во время съёмок спелеологам приходилось протаскивать оператора вместе с кинокамерой через трещины в пещеру "Зараменская«13. Так кировчане впервые могли увидеть внутренний вид пещеры.

В 1982 г. берега р. Немды вновь были обследованы геологами А. В. Русских и А. А. Михеевым, А. Д. Ивановым, В. В. Разборновым. В ходе похода были изучены ранее открытые пещеры «Холодная», «Киров — 600», «Парадная», «Сафроновская».

Телеоператор А. Лопухин во время съёмок фильма

С 23 июня по 5 июля 1998 г. Зараменскую пещеру исследовали спелеологи группы «Поиск» из Одессы и РОСС из Москвы. В ней участвовали И. О. Грек и А. В. Деребчинский (Одесса), Ю. А. Долотов (Москва). Они отметили, что пещера уже через 15 метров превращается в труднопроходимую. Исследовать ходы дальше пока так и не удалось. В ходе исследования пещеры была составлена новая схема14.

К большому сожалению, события, прошедшие в нашей стране в 1991 г., повлияли отрицательно на развитие самодеятельного туризма. Секция спелеологии при кировском городском клубе туристов распалась, как и сам клуб. Исследования пещер на территории области были полностью прекращены. Остаётся надеяться, что найдутся энтузиасты, которые вновь обследуют все выявленные пещеры и откроют новые, ранее неизвестные природные достопримечательности.

Примечания

1Алабин П. В. Заметки относительно некоторых древностей Вятского края. Вятка, 1865. С. 9.

2Там же. С. 13

3Садырин В. В пещере на Немде // Кировская правда. 1969. 29 июля (№ 175). С. 4 ; Соловьёв А. Сберечь, чтобы иметь // Кировская правда. 1981. 29 янв. (№ 23). С. 4.

4Спицын А. С. Новые сведения по доисторической археологии Вятского края. Вятка, 1887. С. 8.

5Там же. С. 8.

6Там же. С.

7Рухлядьев И. М. «Чёртова печь» пещера близь деревни Зараменье Советской волости Яранского уезда Вятской губернии (Отчёт об обследовании) : рукопись // Советский районный краеведческий музей. н/в 939.

8Рыбин Н. Г. Карстовые явления центральной части Вятского увала // Учёные записки Казахского педагогического института им. Абая. Алма-Ата, 1939. С.

9Садырин В. В пещере на Немде... С. 4 ; Он же. Достопримечательности природы // Вятка : краеведческий сборник. Киров : Волго-Вятское книжное издательство. Кировское отделение, 1972. С.

10Ломакин Г. К. Сварка трением : [сборник сюжетных рассказов] : издание посвящается

11Русских А. В. Пещеры и карстовые озёра Волго-Вятского края / А. В. Русских, А. Д. Иванов. Киров : [б. и.], 1992. 87 с. ; Русских А. В. Пещеры Кировской области / А. В. Русских, В. В. Разборнов, А. Д. Иванов, А. Н. Кизик // Пещеры : межвузовский сб. науч. трудов. Пермь : Пермский университет, 1981. С.

12Позмогов Н. В поисках нового растения // Ленинское знамя. 1975. 29 мая (№ 66). С. 4.

13Личный архив Иванова Александра Дмитриевича ; Русских А. В. Отчёт по поискам и обследованию горных выработок и пещер на территории Горьковской, Кировской областей и смежных автономных республик, выполненным Гидрогеологической режимной партией в

14Грек И. О. О экспедиции по исследованию искусственных пещер в Кировской и Самарской областях и Республике Марий Эл / И. О. Грек, Ю. А. Долотов // Спелестология : Русское общество спелестологических исследований. URL: http://rosi-spelesto.narod.ru/speg/1999/pvlzh1998.html (дата обращения: 09.06.2023).

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих