Государственная регламентация частной застройки в Вятской губернии (на примере усадьбы Шабалина)

Г. Ф. Романова

Елабуга — один из немногих старейших поселений Республики Татарстан, где сохранилась исторически ценная градообразующая застройка середины ХIХ века, созданная на основе строительных норм и правил проектировщиками и архитекторами Вятской губернии, так как территориально входила в его состав до 1919 года. На протяжении нескольких столетий 24 представителя вятских архитекторов и вольных «чертёжников» создавали архитектурный облик города из многообразия стилей с учётом государственной градостроительной политики.

В настоящее время в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации включены 184 объекта культурного наследия, которые совместно с объектами исторической среды гармонично составляют архитектурное ядро Елабуги.

В ХVIII веке встал вопрос о реконструкции и организации новой планировки большинства городов России. Живописная разбросанность застройки должна была уступить место геометрически правильной регулярной планировке. Указом императрицы Екатерины II от 25 июля 1763 года «О сделаньи всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо» было введено ограничение на традиционное планировочное зонирование городов и селений.

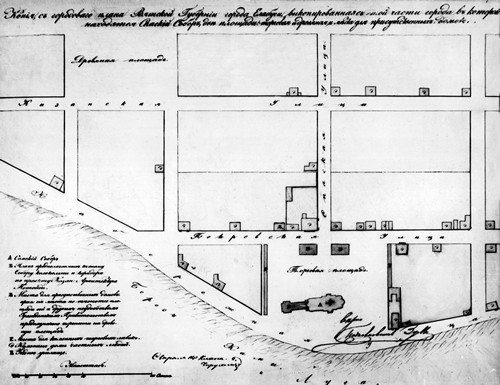

План г. Елабуги. 1784 г. РГИА

Для этих целей была создана специальная Строительная комиссия, которая на протяжении нескольких десятков лет занималась не только урегулированием планировки Петербурга и Москвы, но и созданием генеральных планов для многих городов России. Имея полувековой опыт застройки столичных городов по типовым проектам, правительство предприняло меры для распространения их на все прочие города России. Образцовые проекты, выполненные ведущими мастерами того времени, представляли собой технически грамотные, экономичные и художественно полноценные решения, которые можно было воплотить в реальность в кратчайшие сроки не нарушая при этом гармоничность существующих застроек.

Реализацией на месте «образцовых» проектов и планов для 13 городов Вятской губернии занялся губернский архитектор Ф. М. Росляков. Разработанный им проект регулярной перепланировки для Елабуги в 1784 году и уточнённый в 1796 году лёг в основу градостроительного развития исторического города.

Новый городской план был чётко реструктуризирован: в нём были отмечены кварталы, где подлежало строить только кирпичные дома либо деревянные, занимавшие дальние позиции плана, также имелись участки, где дозволялось строить из смешанного материала. Застройка улиц была организована строго по красным линиям, вдоль которых проектировались и застраивались жилые и общественные здания в классицистическом стиле, выбранные из альбомов образцовых проектов.

Главным городским центром по новой планировке была определена площадь Спасской церкви, издавна функционировавшая в качестве торгового и общественного центра. Основные улицы плана — Набережная, Большая Покровская, Казанская — в первую очередь должны были быть застроены каменными «плановыми» домами и зданиями1.

К концу ХVIII века в Елабуге насчитывалось 430 домов, выстроенных до утверждения регулярного плана, и только 13 из них соответствовали новым планировочным линиям. Основная часть застройки оставалась деревянной, а количество полукаменных домов было незначительно2.

В большинстве провинциальных городов начала XIX века основную массу составляли бревенчатые избы, хаотично расположенные на земельных наделах. Деревянная застройка всегда была потенциальным источником пожаров. С вводом образцовых проектов осуществлялся запрет на ремонт деревянных домов, которые не вписывались в новую сетку улиц. Оставляя такой дом, горожанин мог получить другой участок для строительства, соответствующий его достатку.

Появление первых «плановых» каменных домов в Елабуге датируется началом XIX века. К 1823 году число выстроенных, согласно регулярному плану, увеличилось до

Земельные участки, расположенные в двух кварталах улиц Набережной и Большой Покровской достаточно быстро обрели своих новых «плановых» владельцев, в то время как крайняя улица Казанская ещё долгое время, до

Одним из первых, кто выстроил на отрезке улицы Казанской (от Полевой до Спасской улиц) каменный жилой дом, был купец

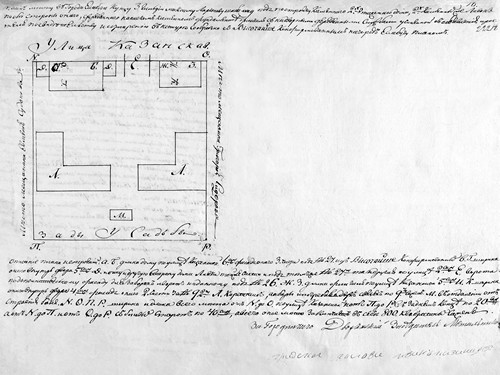

План части города Елабуга. 1835 г.

Из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

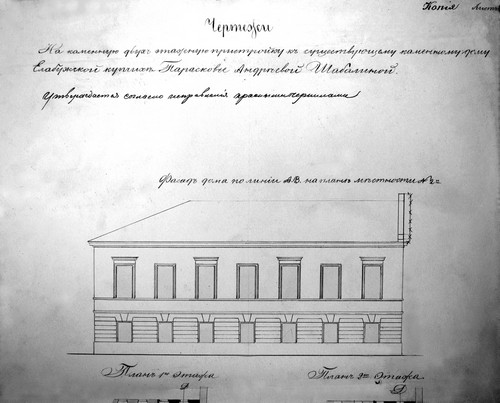

Проект на постройку усадьбы. 1835 г. ЦГАКО

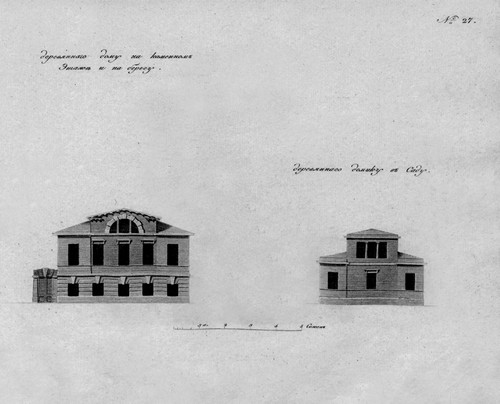

В 1835 году на месте деревянного дома у восточной боковой границы своего участка по проекту вятского губернского архитектора А. Тимофеева Шабалин начал постройку двухэтажного каменного дома в пять оконных осей по фасаду согласно высочайше конфирмованным фасадам. Жилой дом соответствовал номеру 27 из третьей части альбома, флигель изначально шёл под номером 92 из второй части, но позже был построен под номером 9 из третьей части с «конфирмованными фасадами»5.

Участок земли на улице Казанской, где был выстроен новый жилой дом с торговыми лавками, внесён в городовой план 1835 года, заказанный архитектору

Выпуск «Собрание фасадов его императорским величеством опробованных для частных строений в городах Российской империи» в пяти частях, датируемый с 1809 по 1812 год, стал более востребованным из распространённых альбомов. Авторами проектов выступили архитекторы Захаров, Руска, Гесте и Стасов6. В двух альбомах 1809 года вошли городские обывательские дома разного размера и этажности, в последующем — дома с лавками, флигели, различные хозяйственные строения и садовые постройки.

В третьей части 1812 года были включены деревянные и каменные жилые дома (в том числе доходные и загородные), хозяйственные постройки и фабричные строения. Альбом 1811 года содержал проекты «для заборов и ворот к частным строениям в городах»7.

Архитекторы использовали разные вариации с образцовыми фасадами, в том числе и комбинацию из нескольких форм, что открывало неограниченные возможности в создании разнообразных вариантов строений, сохраняя при этом приверженность единому стилю. Экономичность и удобство применения альбомов «Собрания фасадов...» способствовали созданию целостных ансамблей застройки улиц и площадей, что позволило в короткое время значительно преобразить облик российских городов.

Как правило, при исполнении проектов архитекторы вносили в них некоторые изменения в соответствии с запросами заказчика и местонахождением участка. Конфирмованные фасады можно было исполнить как в камне, так и в дереве, поэтому шаблонных альбомных проектов среди строящихся домов было незначительное количество. В циркулярном предписании, разосланном в 1811 году министром полиции А. Д. Балашовым гражданским губернаторам, был определён характер отклонений, допустимых при реализации проектов: «...строение домов по апробованным фасадам может быть производимо в большей или меньшей величине, с уменьшением числа окон и размера их». Однако при этом требовалось придерживаться нечётного количества осей, определённой высоты строений и оконных проёмов в них, а также чётко соразмерять ширину проёмов и простенков между ними8.

Проект жилого дома № 9 (1) и флигеля № 9 (2).

Из «Собрания фасадов его императорским величеством опробованных для частных строений в городах Российской империи», датируемый с 1809 по 1812 г.

Заказчики проектов чаще всего просили внести изменения по количеству оконных осей, увеличения высоты верхнего этажа, так как в образцовых проектах предлагался антресольный этаж.

Стоит отметить, что использование проектов

Первоначально внутренняя планировка зданий и жилых домов не нормировалась, расположение помещений и лестниц оставалось на усмотрение владельца и архитектора. Но с 1842 года ввели градостроительные регламенты и на внутренние помещения, в частности это касалось устройства несгораемой лестницы в двухэтажных домах9. Несмотря на установленные ограничения, обыватели чаще всего использовали доступный строительный материал для лестниц — дерево. Из-за участившихся нарушений градостроительных норм в губернии были введены штрафы и требования сноса возведённых нарушений за свой счёт10.

В августе 1850 года в городе Елабуга произошёл крупный пожар, от чего значительно пострадала центральная застройка города. Около 500 строений, в том числе и жилые дома елабужан, пострадали в этом пепелище.

Для своевременного восстановления городского имущества и частного сектора по распоряжению Строительной комиссии Вятской губернии в Елабугу был определён архитектор — поручик Плесковский для проектного содействия в составлении планов. Все разрезы фасадов и хозяйственных построек были подготовлены на основе «Собрания фасадов его императорским величеством опробованных для частных строений в городах Российской империи» образцов 1812 года11. Тем не менее никому «не возбранялось предлагать для постройки своих домов и другие проекты», лишь бы они соответствовали существующим на то время общепринятым строительным правилам и нормам12.

Во время пожара Максим Шабалин, как и многие елабужане, понёс большие потери: жилой дом лишился мезонина, сгорели торговые лавки с товаром, деревянные службы и флигель. Усадьба была местом проживания большой семьи и ведения торговых дел, поэтому требовалось безотлагательно решить вопрос о восстановлении утраченных построек13.

Во второй половине XIX века произошли изменения в иерархии гражданских сооружений. Широкое распространение получил тип дома, сочетавший жилые комнаты в верхних этажах и торговые помещения на первом. Усадебный тип строений в центре торгового города был роскошью, не каждый домовладелец мог позволить себе содержать такой объект, учитывая растущие цены налогообложения на собственность и их содержание. Впоследствии такие дома перестраивались, и первый этаж неизменно становился торговым помещением. Совмещение функций жилого/нежилого помещений также было обусловлено уплотнением застройки центральной части города, а иногда и по причине разделов наследниками родовых имений. Эта практика распространялась в уездных городах, где не было дефицита территорий. Такой многофункциональный тип домов стал визитной карточкой торговых городов Вятской губернии14.

Несмотря на такие тенденции в гражданской архитектуре, Шабалин принял решение не менять назначение жилого дома. Дом не стали возводить в прежних пропорциях, но и значительно перестраивать тоже — вместо сгоревшего мезонина кровельная конструкция приобрела вальмовую кровлю. Крупные расходы, которые понёс хозяин дома после пожара, не позволили ему уделить внимание фасадам — они были плоскими, лишёнными архитектурных элементов.

Впрочем, государственные надзорные органы в этот период лояльно относились к сдержанности или отсутствию фасадного декора, так как на основании распоряжения Правительства в циркулярном предписании было сказано: "...принять при том за правило, не требовать от строящихся излишних украшений в фасадах...«15.

Шабалину не удалось осуществить планы по завершению усадьбы, флигель и торговая лавка остались в проектах, так как в 1853 году скоротечная болезнь унесла жизнь младшего сына — Андрея, а в 1857 году из жизни ушёл и он сам.

В своём завещании Максим Ларионович Шабалин всё своё имущество, в частности «каменный двухэтажный дом, со всеми принадлежащими к нему службами и местом, и другое движимое именье — товар, скот и денежный капитал в размере 10 000 рублей» определил по долям — снохе Прасковье Андреевне с её детьми, которой предписано было занимать верхние этажи жилого дома, а первый этаж отходил снохе умершего брата с дочерями16.

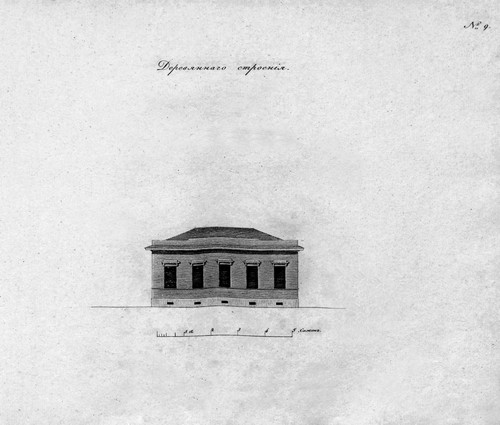

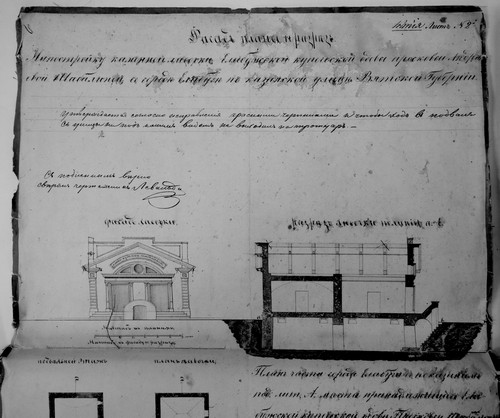

Проект на двухэтажную пристройку к дому. 1869 г. ЦГАКО

Прасковья Андреевна Шабалина, оставшись одна с детьми, освоила семейное торговое дело — стоит отметить, достаточно редкое занятие для женщин того времени — и получила

В 1862 году

С 1858 года обязательность использования образцовых фасадов была отменена, тем не менее типовые проекты не утратили своей актуальности и оставались доступным пособием для частного застройщика. К тому же в уездных городах ещё продолжительное время преобладало классическое построение проектов18.

В 1869 году Прасковья Андреевна обратилась к вольному чертёжнику Е. Апарину для составления проекта на пристройку к жилому дому. Им было предложено увеличить объёмы жилого дома на две оконные оси до бокового брандмауэра, отделяющего соседний участок, а на месте сгоревшего флигеля по красной линии улицы Казанской устроить небольшую каменную лавку с подвалом и другой боковой брандмауэр.

Фасады, согласно новому проекту, получили рустовку первого этажа с имитацией замкового камня и простые оконные наличники с полочкой через одно окно на втором этаже19. Достаточно распространённый приём оформления фасада, предлагаемый в типовых проектах

В 1876 году хозяйка дома Прасковья Андреевна Шабалина умерла. Овдовевшая к этому времени Ольга Дмитриевна вступила в наследство после смерти свекрови и предприняла действия по переустройству усадьбы.

С 1870 года была утрачена централизация строительного дела, жилое строительство перешло в ведение городского управления, что создало благоприятное условие для развития местных особенностей в архитектуре. Многообразие решений давало возможность каждому застройщику создавать проект, который соответствовал его достатку и вкусу.

В образцовых жилых домах входная зона устраивалась со двора, где взору гостей была представлена вся хозяйственная деятельность владельца усадьбы. Поэтому с середины XIX века во многих городах России набирала обороты популярность размещать парадный вход в доме за счёт дополнительной пристройки.

Жилой дом Шабалиных приобрёл главный вход за счёт двухэтажной пристройки в одну оконную ось с улицы Казанской. Небольшая входная площадка позволяла сразу пройти на первый этаж и по обширной каменной лестнице в помещения второго. Вероятно, что такой строительный подъём коснулся и торговой лавки — её объемы увеличились вдвое. Все эти изменения значительно уменьшили проезд во двор усадьбы. Типичная фронтальная композиция усадьбы завершилась устройством кирпичных ворот, которые объединили главный дом и торговую лавку.

Ко времени проведения ремонтных работ на усадьбе Шабалиных, дом дяди И. И. Стахеева утратил своего хозяина, невидимая родственная связь прервалась — Ольгой Дмитриевной Шабалиной было принято решение внести изменения в пластику фасада: оштукатуренный фасад дома украсили подшивным карнизом с кирпичными зубцами и тягой, поясом подоконных филёнок с декоративными тондо; окна обрамили наличниками с «ушами» и сандриками. Дворовая часть пополнилась деревянным флигелем на каменном фундаменте. Отмечу, что этот период, когда проходила масштабная реконструкция усадьбы, находящейся в собственности семьи Шабалиных, был последним.

Проект торговой лавки. 1869 г. ЦГАКО

На основании декрета ВЦИК РСФСР «Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах» от 20 августа 1918 года началась программа изъятия имущества у населения. В Елабуге муниципализацию недвижимого имущества провели 1 февраля 1919 года. На основании инвентаризации квартирно-жилищным подотделом было принято 557 муниципализированных домов с 1 174 квартирами в них. В списках числилась также усадьба семьи Шабалиных — электрифицированный двухэтажный каменный жилой дом, каменный торговый склад, деревянный флигель, баня, каретник, погреб и сад. Усадьба была в хорошей сохранности, единственным замечанием, отмеченным в акте приёмки имущества, была пометка о ремонте печей, которые подверглись разрушению со стороны мародёров21.

Жилой дом купца Шабалина. 1970-е гг.

Из архива Елабужского государственного музея-заповедника

Усадьба купца Шабалина. 1970-е гг.

Из архива Елабужского государственного музея-заповедника

Усадьба купца Шабалина. 2023 г.

Из архива Елабужского государственного музея-заповедника

Современный этап жизни усадьбы отмечен обычным для советского времени размещением в нём организаций, образованных в то время Юридическим бюро Елабужской трудовой коммуны и Уголовно-следственной комиссии. В 1921 году у Шабалиных появилась надежда вернуть муниципализированное имущество после выхода постановления Совета народных комиссаров, которое дало разъяснение, при каких условиях может быть допущен возврат домов заинтересованным лицам22.

Письменное обращение дочери Ольги Дмитриевны Шабалиной с просьбой вернуть в собственность дом с надворными постройками было отклонено со следующей формулировкой: «...в отношении жилого дома, выходящего на улицу Карла Маркса (ул. Казанская) — отказать на основании общего положения по жилищному вопросу». Семье предлагался к возврату деревянный флигель, находящийся во дворе "с уплатой компенсации за сохранность в 50 рублей золотом по курсу в день уплаты"23.

Многие десятилетия усадьба оставалась в неизменном виде, сведений о капитальных работах не обнаружено. В послевоенное время в бывшем жилом доме разместился банк, что повлекло за собой изменение традиционной планировки жилого дома, складские помещения бывшей лавки были определены под магазин.

В начале

Усадьба Шабалиных была внесена в реестр памятников Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан № 495 от 24.07.1995 года и в настоящее время является объектом культурного наследия регионального значения.

Объект культурного наследия «Усадьба купца Шабалина» относится к немногочисленным постройкам регулярной застройки, дошедшим до нашего времени в перестроенном виде, и представляет интерес как пример одноцелевого назначения, свойственный типу зданий первой половины XIX века.

Примечания

1Попадюк С. С. Неизвестная провинция : ист.-архит. исслед. / С. С. Попадюк. Москва : УРСС, 2004. 645 с. : ил. Имен. указ., указ.геогр. назв.: с. 302

2Там же. С.

3Там же. С. 307.

4РГИА. Ф. 1488. Оп. 1. Ед. 867.

5ЦГАКО. Ф. 619. Оп. 2. Ед. 125. Л.

6Белецкая Е. А. «Образцовые» проекты в жилой застройке русских городов

7Ожегов С. С. Типовое и повторное строительство в России в

8РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 284. Л.

9Вятские губернские ведомости. 1842. № 52 (дек.). С. 258.

10Вятские губернские ведомости. 1868. № 25 (июнь). С. 4.

11ЦГАКО. Ф. 619. Оп. 2. Ед. 2040, 2047.

12Вятские губернские ведомости. 1840. № 25 (июнь). Часть офиц. С. 159.

13Попадюк С. С. Указ. соч. Имен. указ., указ.геогр. назв.: с. 600

14Принципы градостроения и стилевые особенности архитектуры уездных городов Вятской губернии второй половины XIX — начала XX в. // Сб. научных статей «Славянский и финно-угорский мир вчера и сегодня». Ижевск, 1996. С.

15Вятские губернские ведомости. 1868. № 25 (июнь). Часть офиц. С. 157.

16Вятские губернские ведомости. 1860. № 17 (апр.).

17ГАРТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 249.

18Семенова Н. Л. Организация строительной и дорожной комиссии в Оренбургской губернии в 30–60-е гг. XIX в. // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 15 (196). История. Вып. 40. С.

19ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 492. Д. 122.

20Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан / Ин-т истории Акад. наук Респ. Татарстан. Отд. свода памятников истории и культуры, М-во культуры Респ. Татарстан. Гл. упр. гос. контроля охраны и использования памятников истории и культуры ; Редкол.: Ю. И. Смыков [и др.]. Административные районы, 1999. С.146.

21ГАРТ. Ф. Р742. Оп. 1. Д. 18. Л. 14.

22Сборник законоположений, инструкций и циркуляров по вопросу о денационализации и демуниципализации имущества / Под ред. и сост. Н. Г. Вавин. Москва : Изд-во Всеросс. к-та помощи инвалидам войны, 1923. (Юридическая библиотека). Загл. обл.: Денационализация и демуниципализация имущества. 76 с. С.

23ГАРТ. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 905. Л. 42 об.

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих